循迹老兵路,寻声传承人——“红忆寻声”实践团探访抗美援朝老兵吴秋仁

作者:应昕橙 来源:今日大学生网

2023年8月,浙江工商大学人文与传播学院“红忆寻声”实践队拜访抗美援朝老兵吴秋仁家中。已是耄耋之年的吴老依然精神矍铄,用亲身讲述带领实践队员们穿过几十年来的风雨飘摇,走入那段战争岁月。

图为“红忆寻声”实践团队成员与吴秋仁合影

时事纷繁国有难,铿锵热血赴战场

——“每天都要面对生离死别,每天都在枪林弹雨中生存。”

图为吴秋仁向实践队员讲述参战原因

图为吴秋仁向实践队员讲述参战原因

——“每天都要面对生离死别,每天都在枪林弹雨中生存。”

图为吴秋仁向实践队员讲述参战原因

图为吴秋仁向实践队员讲述参战原因“美国人马上就要欺负到中国人头上了,我们怎能不担起责任保卫家国?”1951年,面对国家随时可能面临战争危急形势,年仅22岁的吴秋仁主动应征入伍,加入人民志愿军12团,成为了一名光荣的抗美援朝志愿军。对于能穿上军装保家卫国,吴秋仁感到非常自豪。但同样,战争的残酷也逐渐磨平了彼时少年的棱角——“劫后余生”,这是吴老亲历战争的最大感受。

图为吴秋仁介绍抗战艰险

食不饱,穿不暖;求生于枪林弹雨,面临生离死别。在风雪肆虐、低温严寒的极端天气下,他和战友们不仅需要上战场打仗,还要帮助修筑工事。可纵使任务繁重,身着单薄衣衫、常以冻得如石头一般坚硬的豆腐为食的志愿军们却从不抱怨,“我们明白自己身上肩负的责任。”

图为吴秋仁展示奖章

橱窗中三块熠熠生辉的奖章勾起了吴老对于那段最为惊险的战场经历的回忆:“当时天上是飞机随时投下的炸弹,地上是敌人埋下的数不清的地雷…有一枚炸弹就在我身侧的水缸中炸开。”亲如兄弟的战友们因为复杂的战争形势先后牺牲于战火之中,每天过完都感觉是“劫后余生”。如此种种宛若尖刀,在吴老的心中烙下了难以磨灭的印记。

万家灯火愿无恙,心头一隅是温情

——“为了打退敌人,也为了保护自己的亲人。”

——“为了打退敌人,也为了保护自己的亲人。”

图为吴秋仁展示卡片

战火之下,最令吴秋仁老先生动容的,是人世间的温情。战争环境复杂多变,战士们常常处于“失联”的状态,随身携带的家人合照便是战争生活中的一抹光亮,是支撑他们捱过一切艰难困苦的精神支柱。“远征在外的日子是痛苦的,但看着照片,想到我们打退了敌人,保护了亲人、保卫了祖国,再苦再累也是值得的。”吴秋仁老先生坚定地说道,眼里闪烁着泪花。

不仅有温暖家乡忆,更有军民鱼水情。“当地老百姓纷纷把房子让出来让我们睡…一个房子住一个班,有的班12人,有的班6个人。”吴秋仁谈到,在那段艰苦的战争岁月里,朝鲜人民的支持也是志愿军前行的一大动力。

不仅有温暖家乡忆,更有军民鱼水情。“当地老百姓纷纷把房子让出来让我们睡…一个房子住一个班,有的班12人,有的班6个人。”吴秋仁谈到,在那段艰苦的战争岁月里,朝鲜人民的支持也是志愿军前行的一大动力。

前赴后继硝烟尽,栉风沐雨得新生

——“中国的发展越来越好了,萧山的发展也是我意想不到的。”

图为吴秋仁谈家乡变化

图为吴秋仁谈家乡变化

——“中国的发展越来越好了,萧山的发展也是我意想不到的。”

图为吴秋仁谈家乡变化

图为吴秋仁谈家乡变化在吴秋仁老先生的记忆中,故乡萧山曾是一个家家户户以放羊为生的小乡村。“在我的记忆中啊,只有一个门牌狭小的‘城厢医院’。而在我退伍返乡之后,这里呈现出了日新月异的发展。”愈发完善的基础设施,四通八达的交通道路;种地放牧之处变成了宽敞的马路和新式的建筑,“千万工程”的实施改善了居住环境、引进了收音机与电视机……“这些都是我们的国家日益强盛的见证!”吴秋仁老先生自豪地说。

少年当有凌云志,意气昂扬护安宁

——“我觉得抗美援朝的精神不仅仅在我们身上,也有更多在我们的下一辈之上。”

——“我觉得抗美援朝的精神不仅仅在我们身上,也有更多在我们的下一辈之上。”

图为吴秋仁介绍返乡后事迹

吴老虽已年近期颐,但他对祖国的爱仍炽热与年轻。退伍返乡的吴老继续发挥余热,他积极投身社区志愿服务,以自身经历向社区儿童讲述红色故事,希望在年轻一代的心中埋下为国为民的种子。

图为吴秋仁鼓励实践队员们

山河已无恙,且以光影、纸笔敬英雄。“红忆寻声”实践队的成员们也同样秉持着唤醒红色记忆、传承红色血脉的意旨,力求用影像与文字记录下更多如吴老一样的革命老兵们最真实的回忆,让时代听见他们的声音。

少年当有凌云志,意气昂扬护安宁。“红忆寻声”实践队未来也当步履不停,向时代发出青年传承红色记忆、弘扬革命精神的时代强音。

少年当有凌云志,意气昂扬护安宁。“红忆寻声”实践队未来也当步履不停,向时代发出青年传承红色记忆、弘扬革命精神的时代强音。

文字:应昕橙

图片:黄琼瑶

责任编辑:周云 发布日期:2023-08-06 关注:

大学社会实践推荐

- 循迹老兵路,寻声传承人——“红忆寻声”实践团探

- 大学社会实践 08-06

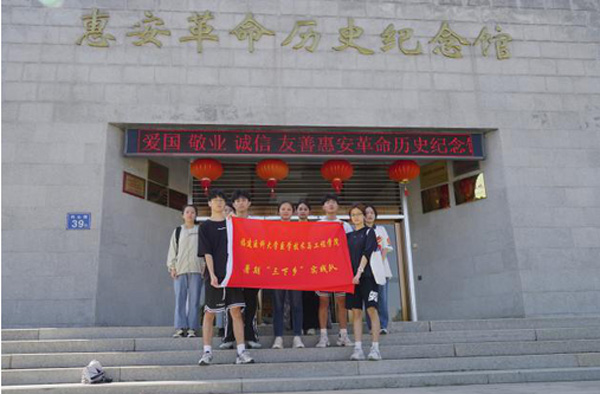

- 重走革命道路,传承红色精神

- 7月16日下午,我校医学技术与工程学院“乡约发展,泉力医赴”实践队前往泉州市惠安革命历史纪念馆进行参观学习。我们要坚定理想信念,

- 大学社会实践 08-05

- 自动化学院羲和队开展“党史学习教育活动” 暑期

- 大学社会实践 08-05

- “青听浙Young的声音”实践团杭州分队:深耕农创

- 大学社会实践 08-05

- 赓续延安精神,聚焦民生教育

- 7月22日,兰州理工大学学子组建“赓续延安精神,聚焦民生教育”社会实践团,赴陕西省延安市开展“追寻红色足迹,助力圣地发展”2023年

- 大学社会实践 08-05

- 青春建功,实践铸魂 --生态书写乡村振兴传 青年传

- 为贯彻落实党的二十大精神,积极响应党中央走到群众中去的号召,助力乡村振兴,中南大学“青耘国富实践团队”在朱芳芳老师的带领下来到

- 大学社会实践 08-05

- 学习晋江经验,共话思想伟力

- 7月16日-21日,福建医科大学医学技术与工程学院“乡约发展,泉力医赴”实践队赴泉州市惠安县、晋江市开展一系列暑期“三下乡”社会实践

- 大学社会实践 08-05

- 探寻扬州扬剧,舞台背后的人生哲理

- 大学社会实践 08-05

- 贵州师范学院数学与大数据学院暑期三下乡 “智汇

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年,为贯彻落实党的二十大精神,以- 大学社会实践 08-05

- 汇聚瑞金基因,弘扬红色文化

- 为深入挖掘红色资源,认真贯彻党的二十大精神,厦门大学嘉庚学院“相约瑞金·遇‘践’青春数字兴乡”队本着传承红色基因的初心,前往江

- 大学社会实践 08-05

- 客服QQ:208830274今日大学生网©版权所有

- 社会实践报告投稿平台