今日大学生网,社会实践报告投稿平台

黟县傩舞的传承与新生——探寻非遗文化融入课程的意义

发布时间:2024-07-15 阅读:

7月13日,安徽师范大学教科院全心全益赴黄山市黟县“耘梦古镇,摹续黟韵”本科生社会实践团队来到碧山村开展傩舞融入非遗课程的调研工作,探寻傩舞的传承与新生。

微风阵阵,阳光正好,在如山水画卷中的小村庄里,我们见到了省级非物质文化遗产项目黟县傩舞代表性继承人欧阳灶信老先生。

欧阳灶信,作为黟县傩舞技艺的杰出代表与第五代传承人,其在民间艺术领域展现了非凡的才华与不懈的努力。年仅十岁的他便踏上了傩舞艺术的探索之旅,拜入名师门下,潜心研习傩舞之精髓。五十余载春秋,欧阳老先生矢志不渝,不仅精进了个人的舞蹈技艺,更将全部心力倾注于傩舞艺术的传承与发扬光大之上。在尊重并传承《出地方》这一古老而原始的民间艺术瑰宝的基础上,他凭借深厚的艺术造诣与敏锐的创新思维,研究了两个新版本傩舞。这一创举不仅为傩舞艺术注入了新的活力与生命力,更在省市乃至更广泛的民间艺术比赛中屡获佳绩,赢得了广泛的赞誉与认可。

欧阳灶信老先生的一生,是对傩舞艺术深沉热爱的最好诠释,他的成就不仅是个人荣誉的象征,更是对中华传统文化传承与创新精神的生动体现。通过他的努力,傩舞这一非物质文化遗产得以在新的时代背景下焕发异彩,继续书写着属于它的辉煌篇章。

提起傩舞,七十多岁的欧阳灶信老先生依旧神采飞扬,眼神中充满自信与骄傲。当我们问起傩舞融入课程对孩子们的德智体美劳五育方面有什么影响与作用时,他回应这对培养孩子的审美能力、动手能力有一定的帮助。比如跳傩舞时要佩戴面具,而面具的绘制可以由孩子们自己完成,这就考验到孩子的动手能力,也培养了孩子的审美能力。接着就是舞动,这就是体育教育,动作要刚劲有力,具有阳刚之气。老先生还强调孩子们也要对非遗文化有一个深刻的了解,这样有助于傩舞以及其他非遗文化的传承。

从欧阳老先生的话语中我们了解到,非遗文化的继承要从娃娃抓起。若不采取此等举措,文化的薪火相传将面临挑战,其深厚底蕴与独特魅力恐难以跨越时空的界限,被后世所铭记与继承。尤其在新媒体盛行的今天,许多青年更愿意选择浏览轻松有趣的短视频作为娱乐项目。反观传统非遗文化,它的身上仿佛批了一层神秘的面纱,离生活遥远,学习起来也有一定难度。青年虽然会对非遗文化产生兴趣,但仅仅停留在表面,很快会失去关注。

所以我们意识到传统非遗文化融入课堂是一件有意义的事。欧老师还提到此举措的开展是离不开政府的大力支持的,需要国家的宏观调控。在碧山村“阳光之家”,有老师与相关部门的支持,我们的实践团队不仅为留守儿童辅导作业,还在课程里加入傩舞学习课,培养孩子们对傩舞的兴趣。

孩子们学习傩舞的态度都非常积极,这也是老先生比较欣慰的地方,但如何有效率教学也是一个值得考虑的问题。他反映在教学活动方面,孩子们对傩舞的动作感兴趣,对理论知识却没什么耐心去了解。而现在的学校对于非遗文化融入课程的措施还是更偏向于校本课程。真正能让傩舞文化包括其他非遗文化融入课程,路漫漫其修远兮,我们的确还有很远的路要走。

在回去的路上,我留意到路边的一个老年服务中心。很多老人坐在一间亮堂的屋子里,安静的观赏着电视机里的戏曲节目。在大力宣传关注、继承以及发扬中华优秀传统文化的今天,年轻人逐渐意识到中华文化的博大精深与无穷魅力。但真正热爱传统文化,并能把它融入日常生活的,更多还是老人。在深思熟虑非物质文化遗产这一璀璨文化瑰宝如何巧妙融入现代教育课程体系之际,我深刻体会到,这一举措绝非仅仅局限于对古老智慧的简单承袭,而是开启了一场跨越时空的文化接力赛。它旨在从孩童的稚嫩心灵中播种下对传统文化深沉热爱的种子,让这些幼小的心灵在成长过程中逐渐领略到民族文化独特魅力的同时,也激发起他们对历史根源的认同感与自豪感。

更为重要的是,这种融入不仅仅是一种保守性的传承,它更是一次文化的创新与重生。通过将非遗元素与现代教育理念、技术手段相结合,我们为传统文化披上了新时代的华服,使其以更加鲜活、多元且易于被当代青少年接受的形式展现于世。这一过程,不仅赋予了传统文化新的生命力,还促进了其在更广泛的社会群体中的传播与普及,确保了文化血脉的绵延不绝与发扬光大。

此外,将非遗传统文化融入课程,还承载着深远的教育意义与社会责任。它鼓励学生们在探索与实践中,不仅成为文化的接受者,更成为文化的传承者与创新者。这种角色转变,不仅丰富了他们的精神世界,更培养了他们的文化自信、创新思维与跨文化交流能力,为构建多元共融、和谐发展的社会奠定了坚实的基础。

综上所述,非遗传统文化融入课程,是一场深刻的文化复兴运动,它以其独特的魅力与深远的意义,引领着我们走向一个既尊重传统又拥抱未来的新时代。

微风阵阵,阳光正好,在如山水画卷中的小村庄里,我们见到了省级非物质文化遗产项目黟县傩舞代表性继承人欧阳灶信老先生。

欧阳灶信,作为黟县傩舞技艺的杰出代表与第五代传承人,其在民间艺术领域展现了非凡的才华与不懈的努力。年仅十岁的他便踏上了傩舞艺术的探索之旅,拜入名师门下,潜心研习傩舞之精髓。五十余载春秋,欧阳老先生矢志不渝,不仅精进了个人的舞蹈技艺,更将全部心力倾注于傩舞艺术的传承与发扬光大之上。在尊重并传承《出地方》这一古老而原始的民间艺术瑰宝的基础上,他凭借深厚的艺术造诣与敏锐的创新思维,研究了两个新版本傩舞。这一创举不仅为傩舞艺术注入了新的活力与生命力,更在省市乃至更广泛的民间艺术比赛中屡获佳绩,赢得了广泛的赞誉与认可。

欧阳灶信老先生的一生,是对傩舞艺术深沉热爱的最好诠释,他的成就不仅是个人荣誉的象征,更是对中华传统文化传承与创新精神的生动体现。通过他的努力,傩舞这一非物质文化遗产得以在新的时代背景下焕发异彩,继续书写着属于它的辉煌篇章。

提起傩舞,七十多岁的欧阳灶信老先生依旧神采飞扬,眼神中充满自信与骄傲。当我们问起傩舞融入课程对孩子们的德智体美劳五育方面有什么影响与作用时,他回应这对培养孩子的审美能力、动手能力有一定的帮助。比如跳傩舞时要佩戴面具,而面具的绘制可以由孩子们自己完成,这就考验到孩子的动手能力,也培养了孩子的审美能力。接着就是舞动,这就是体育教育,动作要刚劲有力,具有阳刚之气。老先生还强调孩子们也要对非遗文化有一个深刻的了解,这样有助于傩舞以及其他非遗文化的传承。

从欧阳老先生的话语中我们了解到,非遗文化的继承要从娃娃抓起。若不采取此等举措,文化的薪火相传将面临挑战,其深厚底蕴与独特魅力恐难以跨越时空的界限,被后世所铭记与继承。尤其在新媒体盛行的今天,许多青年更愿意选择浏览轻松有趣的短视频作为娱乐项目。反观传统非遗文化,它的身上仿佛批了一层神秘的面纱,离生活遥远,学习起来也有一定难度。青年虽然会对非遗文化产生兴趣,但仅仅停留在表面,很快会失去关注。

所以我们意识到传统非遗文化融入课堂是一件有意义的事。欧老师还提到此举措的开展是离不开政府的大力支持的,需要国家的宏观调控。在碧山村“阳光之家”,有老师与相关部门的支持,我们的实践团队不仅为留守儿童辅导作业,还在课程里加入傩舞学习课,培养孩子们对傩舞的兴趣。

孩子们学习傩舞的态度都非常积极,这也是老先生比较欣慰的地方,但如何有效率教学也是一个值得考虑的问题。他反映在教学活动方面,孩子们对傩舞的动作感兴趣,对理论知识却没什么耐心去了解。而现在的学校对于非遗文化融入课程的措施还是更偏向于校本课程。真正能让傩舞文化包括其他非遗文化融入课程,路漫漫其修远兮,我们的确还有很远的路要走。

在回去的路上,我留意到路边的一个老年服务中心。很多老人坐在一间亮堂的屋子里,安静的观赏着电视机里的戏曲节目。在大力宣传关注、继承以及发扬中华优秀传统文化的今天,年轻人逐渐意识到中华文化的博大精深与无穷魅力。但真正热爱传统文化,并能把它融入日常生活的,更多还是老人。在深思熟虑非物质文化遗产这一璀璨文化瑰宝如何巧妙融入现代教育课程体系之际,我深刻体会到,这一举措绝非仅仅局限于对古老智慧的简单承袭,而是开启了一场跨越时空的文化接力赛。它旨在从孩童的稚嫩心灵中播种下对传统文化深沉热爱的种子,让这些幼小的心灵在成长过程中逐渐领略到民族文化独特魅力的同时,也激发起他们对历史根源的认同感与自豪感。

更为重要的是,这种融入不仅仅是一种保守性的传承,它更是一次文化的创新与重生。通过将非遗元素与现代教育理念、技术手段相结合,我们为传统文化披上了新时代的华服,使其以更加鲜活、多元且易于被当代青少年接受的形式展现于世。这一过程,不仅赋予了传统文化新的生命力,还促进了其在更广泛的社会群体中的传播与普及,确保了文化血脉的绵延不绝与发扬光大。

此外,将非遗传统文化融入课程,还承载着深远的教育意义与社会责任。它鼓励学生们在探索与实践中,不仅成为文化的接受者,更成为文化的传承者与创新者。这种角色转变,不仅丰富了他们的精神世界,更培养了他们的文化自信、创新思维与跨文化交流能力,为构建多元共融、和谐发展的社会奠定了坚实的基础。

综上所述,非遗传统文化融入课程,是一场深刻的文化复兴运动,它以其独特的魅力与深远的意义,引领着我们走向一个既尊重传统又拥抱未来的新时代。

作者:王亦函 来源:安徽师范大学教科院全心全益赴黄山市黟县“耘梦古镇,摹续黟韵”本科生社会实践团队

责编:今日大学生网 周云

大学社会实践推荐

- 山东理工大学“爱之传承”暑期社会实践团迎来明德小学第一课:爱韵传承,寻梦前行

- 大学社会实践 07-15

- 法漾实践石河子大学赴第八师63社区教育关爱社会实践团开展党团史教育活动

- 开展党团史教育活动,通过讲党史小故事,培养青少年爱国情怀。进行校园霸凌情景剧的表演,教导孩子们正确的同学关系,学会保护自己。

- 大学社会实践 07-15

- 机电工程学院实践团赴丹阳市开发区敬老院开展敬老活动

- 河海大学机电工程学院实践团赴丹阳市开发区敬老院开展敬老活动

- 大学社会实践 07-15

- 电子信息工程学院:珍惜生态画卷,守护环境诗篇

- 电子信息工程学院“新农引路,渔旅同行,共筑海韵之梦”乡村振兴实践团在团队指导老师吴颖的带领下来到东台市黄海森林公园和条子泥湿地

- 大学社会实践 07-15

- 黟县傩舞的传承与新生——探寻非遗文化融入课程的意义

- 7月13日,安徽师范大学教科院社会实践团队赴黄山市黟县碧山村,调研傩舞融入非遗课程情况。在省级非遗传承人欧阳灶信老先生的引领下,

- 大学社会实践 07-15

- 领略化学魅力,助力儿童成长——河南城建学院材料与化工学院暑期三下乡活动

- 为打开乡村地区的孩子们探索知识的大门,激发他们对科学的热爱。2024年7月9日,河南城建学院材料与化工学院“‘材’携童心筑华梦,‘化

- 大学社会实践 07-15

- “志以青春,原暖冬日”福利院关爱活动

- 来自南京工程学院的“云程发轫,踵事增华”团队深入贵州省贵阳市第二社会福利院,向福利院的孩子们志愿开展了烘焙、钢琴、手工课程

- 大学社会实践 07-15

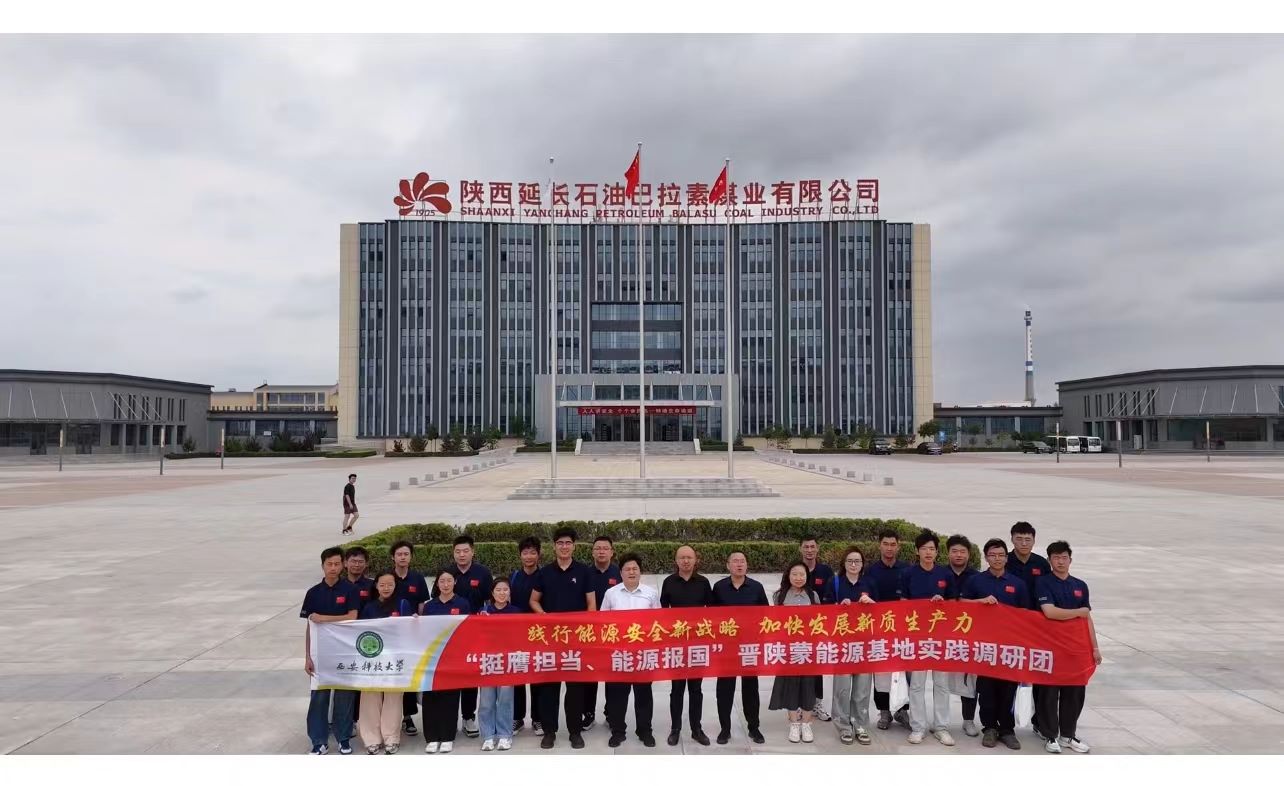

- 西安科技大学“晋陕蒙能源基地实践队”参观巴拉素煤矿

- 2024年7月15日西安科技大学“晋陕蒙能源基地实践队”参观巴拉素煤矿

- 大学社会实践 07-15

- 河南师范大学生命科学学院“河小青,森小绿”之青年红领航生态绿实践调研团开展系列活动——

- 大学社会实践 07-15

- 动手动脑,共筑绿色梦——只此青绿社会实践队报纸DIY活动

- 大学社会实践 07-15