“石榴籽青春行”:访民族文化足迹,宣民族团结之魂

- 发布时间:2025-08-28 阅读:

- 来源:王宁丽 供图人:郭如芯

2025年8月24日,“石榴籽青春行”三下乡社会实践团队走进绵阳市博物馆和绵阳市社会福利院,探索绵阳从“涪县”到“中国科技城”的蝶变轨迹,弘扬铸牢中华民族共同体意识,感悟历史故事和宝贵的民族文化,将民族团结内化于心外化于行。

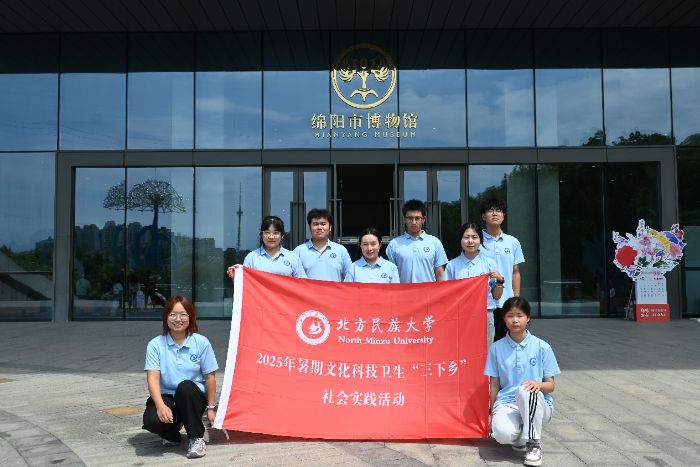

图为成员参观博物馆

首先,团队走进四川省绵阳市博物馆。非遗厅的羌笛声像一条暗河,把古羌碉楼与涪城夜市串在一起,一颗颗晶莹剔透的粮食将农耕祈愿与市井烟火叠印在一幅幅鑫田粮艺作品中。“羌年”“雾山石刻”“羌族水磨漆艺”“白马跳曹盖”“炳林毛笔”五大国家级、省级非遗项目,以微缩场景、全息投影和数字沙盘多维呈现,让团队成员充分领略传统技艺的匠心与浪漫。各种民俗是人民群众对精神家园的坚守,各族民俗习惯汇聚成中华文明历史。

绵阳用两千年的叙事告诉我们:文化不是尘封的档案,而是流动的基因。我们或许无法复制青铜器的铸造技艺,却能让它们的故事在我们的世界里继续生长。石榴花开,籽籽同心。“千年绵州”“羌风羌韵”“三线建设”三大展厅,通过“胡汉交融丝路驼铃”“茶马互市”等场景化展项,让团队成员感受到绵阳作为南北交通要冲,见证了各民族交往交流交融的历史脉络。

图为团队成员在博物馆的合影

接着,团队走进绵阳市社会福利院。这里是绵阳市民政局直属公益一类事业单位,全市唯一市级公办养老机构,也是“全国敬老文明号”示范单位。团队成员们用真情陪伴,为院内汉、羌、藏、回等多民族老人送去温暖与关怀。

图为实践队员宣讲民族团结

一场 “石榴讲堂”在福利院电视厅开讲,团队成员为进行民族团结,讲述温情民族故事,用宣传片唤醒一个个鲜活的记忆。宣讲结束后,团队成员们与老人们交谈,聆听他们的团结故事。一位羌族的奶奶为我们生动的讲述了,多年前在天灾面前各族人民齐心协力共患难的团结事例。

游戏环节,欢乐与开心的氛围感染着所有人,即使是腿脚不方便的老奶奶也早已跃跃欲试。奶奶们说她们羡慕我们上了大学,不再像她们条件落后,这是各族人民奋斗的结果。离别时,羌族奶奶不舍的说:“同学们,你们把外面的风带进福利院了。”也许,那阵风的名字,就叫“中华民族共同体”。

图为团队成员与老人沟通聊天

石榴紧抱,籽籽同心;青春接力,情暖夕阳。民族团结不是活动的尾声,而是所有相遇、所有笑声一起写下的序章——它将在每一次青年与长者的对视、每一次“常下乡”的脚步里,继续生长,生生不息。我们将带着这份跨民族的温情与责任,继续在更广阔的土地上浇灌民族团结之树。

图为团队成员在福利院的合影

- 大连外国语大学东北玫瑰叁语堂团队 解码女性故事传递共产党人精神

- 大连外国语大学东北玫瑰叁语堂团队,积极响应“青年红色筑梦之旅”活动号召,投身中国共产党员精神谱系调研与宣传。

团队聚焦女性 - 社会实践 2025-08-28

- “探寻文化根脉,共绘民族团结新画卷”——石榴同心·民族同行暑期社会实践走进徐州丰县探寻

- 社会实践 2025-08-28

- 青春力量下乡记:“榴韵惠农”实践队赋能临潼石榴产业

- 7月20日,西北农林科技大学“榴韵惠农”暑期社会实践队8名师生走进西安临潼石榴产业带,开展为期两周的深度调研。团队通过“智慧种植技

- 社会实践 2025-08-28

- 踏寻历史印记 弘扬爱国精神

- 社会实践 2025-08-28

- “石榴籽青春行”:访民族文化足迹,宣民族团结之魂

- 社会实践 2025-08-28