今日大学生网,社会实践报告投稿平台

锋行行动 指尖上的非遗——数字剪纸体验

- 发布时间:2025-08-02 阅读:

- 来源:邹展名

上午九时,团队再次来到熟悉的青龙街街道志愿服务中心。本次活动将在社区百人报告厅中举行。

与前两天充满未来感的“数字课堂”类似,我们创新性地将传统文化与数字技术融合,开辟了一个前所未有、富有创意的剪纸体验活动。

PART1

文化导览:

在社区里唤醒传统之美

队员们将精心准备的剪纸工具和示例作品分发给各位居民,大屏幕循环播放着京派剪纸大师们的经典作品——“福禄寿喜”的吉祥文字、栩栩如生的“十二生肖”、繁复精美的戏曲人物……这些布置都是为了在课程开头,营造一个让传统和谐的氛围。

“叔叔阿姨、同学们,大家早上好!今天,我们将聚焦传统,来聊聊一把剪刀、一张红纸里的美学。”讲解员刘书成的开场,将大家的思绪拉回到了底蕴深厚、富有美感的剪纸世界。

他没有一上来就讲授数字技术,而是从“剪纸”这门古老艺术的文化寻根开始。

首先讲述的是了剪纸的历史发展和南北特点,随后便对剪纸的基本纹样和寓意内涵作了详细的介绍。

他展示了一幅“龙凤呈祥”的剪纸作品,并解读道:“大家看,这不仅仅是龙和凤,它背后蕴含的,是中国人对阴阳和谐、幸福美满的祝福。每一剪下去,剪出的不仅是图案,更是我们中华民族千百年来的文化基因与集体情感。”

这场简短而深刻的文化导览,成功地将“剪纸”从一门单纯的“手艺”,升华为一种值得我们尊重和传承的“非物质文化遗产”。

PART2

数字体验:

当非遗遇上“小程序”

传承传统,不意味着要拒绝现代创新。在今天的实践中,我们进行了一次大胆的尝试——用程序来辅助剪纸图样设计。

团队推荐的“虚拟剪纸”小程序及“剪纸生花”App,内置了多款经典的剪纸图样,从简单的月牙形,到复杂的锯齿形应有尽有。参与者可以在手机或平板的屏幕上,通过手指滑动,模拟剪刀的路径,进行“虚拟剪纸”。

团队成员穿梭其间,不仅辅导大家操作小程序,更在他们完成虚拟作品后,鼓励他们进行实物创作。许多居民在数字体验的“预习”后,第一次拿起剪刀,照着程序上设计好的图案,成功地剪出了像样的作品。

小程序、App的使用不仅降低了初学者的门槛,给了他们更多的试错机会,也极大地激发了大家的创造力与动手能力。

一位带着孩子来参加活动的家长,举着她和孩子共同完成的“蝴蝶”与“玫瑰”,感慨地说:“我小时候就跟着我妈剪窗花,后来城里没人弄这个了。今天这个活动,让我好像回到了几十年前,还能把我小时候的玩意儿,教给孩子,真好。”

一个陪着姥姥来的年轻的大学生则说:“以前觉得剪纸是老年人的艺术,有点过时。今天用小程序试了一下,才发现里面的构图和设计非常精妙。传统文化,用新的方式来呈现,一点都不过时。”

PART3

AR+剪纸:

让剪纸艺术“活起来”

活动的最后,借助“剪纸生花”App和AR生成软件,我们将大家的剪纸作品上传至iPad,让居民们体验了一次AR+剪纸的奇幻世界。

在AR的奇妙空间里,大家的剪纸作品可被粘贴至各处,剪好的蝴蝶可以“落在”指尖上,剪纸玫瑰花还能“盛开”在自己周围。大家对这种AR体验赞不绝口,传统艺术的魅力在此刻得到了升华;

■“传统”与“创新”的结合:我们今天的实践,就是一次成功的“传统与创新相结合”的尝试。我们用小程序、AR技术,让更多人轻松地、有趣地,接触到了传统剪纸艺术,做到了“守正创新”。

■降低参与门槛,就是最好的传承:任何一门艺术,如果参与的门槛过高,就必然会走向曲高和寡。我们通过技术手段,降低了剪纸艺术的入门门槛,让更多的人能够体验到创造的乐趣。兴趣,是最好的老师;广泛的群众参与,是文化生命力得以延续的最坚实土壤。

■联结过去与未来:一张小小的红纸,在今天的活动中,成为了联结三代人的情感纽带。奶奶将过去的记忆传给了孙子,而孙子则用现代技术,与奶奶的传统产生了共鸣。

PART4

所思所感:

创新性的文化传承

当日的实践,使我们对“文化传承”这一宏大命题有了更具体、更深刻的理解。

实践表明,真正的文化传承,并非将其如空中楼阁般封存在博物馆和书籍中,也不是将其完全娱乐化的“遗忘”,而是另一种结合现代技术与人文需求的“活化”。

我们作为新时代的“建设者”,不仅要建设物质的家园,更要建设精神的家园。我们要用现代的、人民喜闻乐见的方式,去“活化”优秀的传统文化,这,就是我们义不容辞的历史使命。

地点青龙桥街道综合文化活动中心

参与人员:刘书成 王淑俞 王岩 王斌 邹展名 刁泽慧 陈涵宇 杨子甜 唐诗苡 张宝瑞

设计:刘书成

文案:邹展名

与前两天充满未来感的“数字课堂”类似,我们创新性地将传统文化与数字技术融合,开辟了一个前所未有、富有创意的剪纸体验活动。

PART1

文化导览:

在社区里唤醒传统之美

队员们将精心准备的剪纸工具和示例作品分发给各位居民,大屏幕循环播放着京派剪纸大师们的经典作品——“福禄寿喜”的吉祥文字、栩栩如生的“十二生肖”、繁复精美的戏曲人物……这些布置都是为了在课程开头,营造一个让传统和谐的氛围。

“叔叔阿姨、同学们,大家早上好!今天,我们将聚焦传统,来聊聊一把剪刀、一张红纸里的美学。”讲解员刘书成的开场,将大家的思绪拉回到了底蕴深厚、富有美感的剪纸世界。

■现场居民

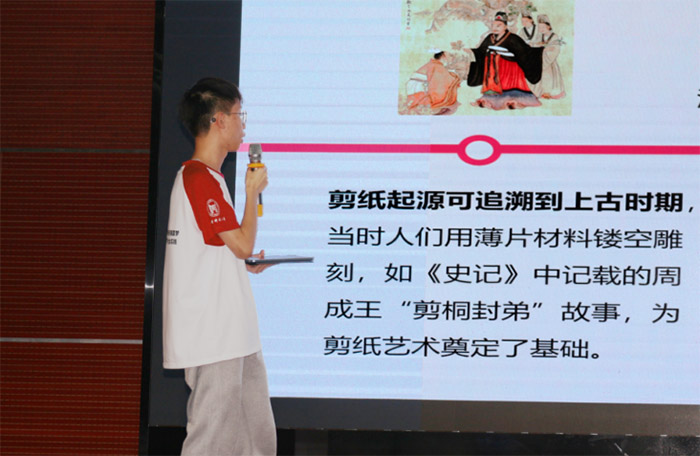

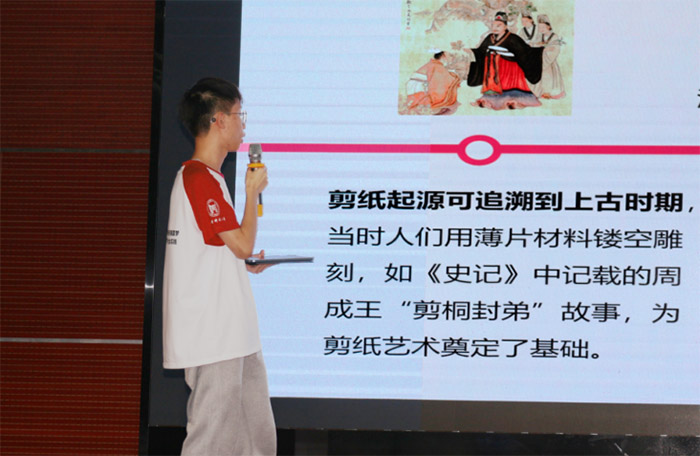

■授课现场

他没有一上来就讲授数字技术,而是从“剪纸”这门古老艺术的文化寻根开始。

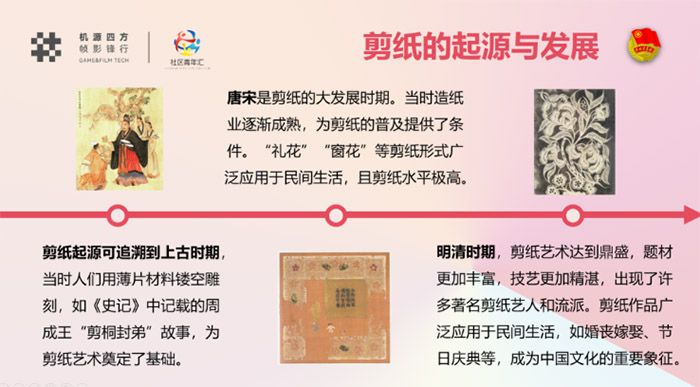

首先讲述的是了剪纸的历史发展和南北特点,随后便对剪纸的基本纹样和寓意内涵作了详细的介绍。

他展示了一幅“龙凤呈祥”的剪纸作品,并解读道:“大家看,这不仅仅是龙和凤,它背后蕴含的,是中国人对阴阳和谐、幸福美满的祝福。每一剪下去,剪出的不仅是图案,更是我们中华民族千百年来的文化基因与集体情感。”

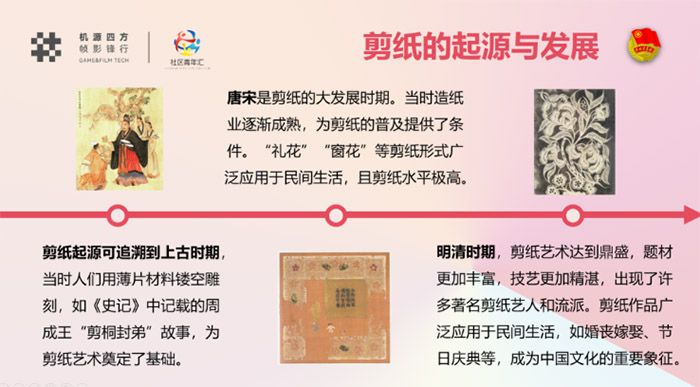

■PPT节选

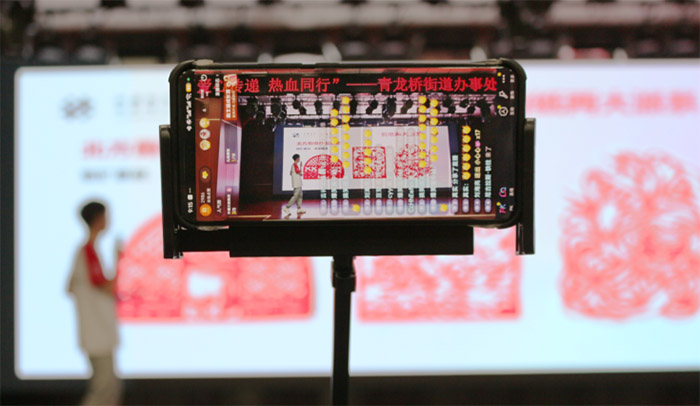

■同步直播

这场简短而深刻的文化导览,成功地将“剪纸”从一门单纯的“手艺”,升华为一种值得我们尊重和传承的“非物质文化遗产”。

PART2

数字体验:

当非遗遇上“小程序”

传承传统,不意味着要拒绝现代创新。在今天的实践中,我们进行了一次大胆的尝试——用程序来辅助剪纸图样设计。

团队推荐的“虚拟剪纸”小程序及“剪纸生花”App,内置了多款经典的剪纸图样,从简单的月牙形,到复杂的锯齿形应有尽有。参与者可以在手机或平板的屏幕上,通过手指滑动,模拟剪刀的路径,进行“虚拟剪纸”。

■居民们体验数字剪纸

■在ipad上设计剪纸纹样

团队成员穿梭其间,不仅辅导大家操作小程序,更在他们完成虚拟作品后,鼓励他们进行实物创作。许多居民在数字体验的“预习”后,第一次拿起剪刀,照着程序上设计好的图案,成功地剪出了像样的作品。

小程序、App的使用不仅降低了初学者的门槛,给了他们更多的试错机会,也极大地激发了大家的创造力与动手能力。

■展示作品

■居民们交流经验

一位带着孩子来参加活动的家长,举着她和孩子共同完成的“蝴蝶”与“玫瑰”,感慨地说:“我小时候就跟着我妈剪窗花,后来城里没人弄这个了。今天这个活动,让我好像回到了几十年前,还能把我小时候的玩意儿,教给孩子,真好。”

一个陪着姥姥来的年轻的大学生则说:“以前觉得剪纸是老年人的艺术,有点过时。今天用小程序试了一下,才发现里面的构图和设计非常精妙。传统文化,用新的方式来呈现,一点都不过时。”

PART3

AR+剪纸:

让剪纸艺术“活起来”

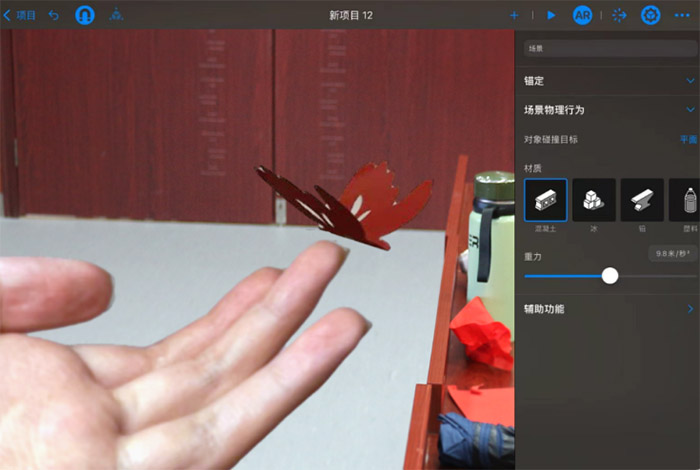

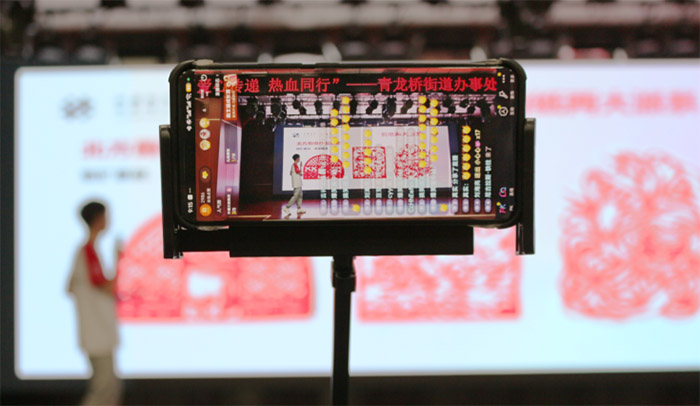

活动的最后,借助“剪纸生花”App和AR生成软件,我们将大家的剪纸作品上传至iPad,让居民们体验了一次AR+剪纸的奇幻世界。

■AR生成软件截图

■AR扫描剪纸作品

在AR的奇妙空间里,大家的剪纸作品可被粘贴至各处,剪好的蝴蝶可以“落在”指尖上,剪纸玫瑰花还能“盛开”在自己周围。大家对这种AR体验赞不绝口,传统艺术的魅力在此刻得到了升华;

■“传统”与“创新”的结合:我们今天的实践,就是一次成功的“传统与创新相结合”的尝试。我们用小程序、AR技术,让更多人轻松地、有趣地,接触到了传统剪纸艺术,做到了“守正创新”。

■降低参与门槛,就是最好的传承:任何一门艺术,如果参与的门槛过高,就必然会走向曲高和寡。我们通过技术手段,降低了剪纸艺术的入门门槛,让更多的人能够体验到创造的乐趣。兴趣,是最好的老师;广泛的群众参与,是文化生命力得以延续的最坚实土壤。

■联结过去与未来:一张小小的红纸,在今天的活动中,成为了联结三代人的情感纽带。奶奶将过去的记忆传给了孙子,而孙子则用现代技术,与奶奶的传统产生了共鸣。

PART4

所思所感:

创新性的文化传承

当日的实践,使我们对“文化传承”这一宏大命题有了更具体、更深刻的理解。

实践表明,真正的文化传承,并非将其如空中楼阁般封存在博物馆和书籍中,也不是将其完全娱乐化的“遗忘”,而是另一种结合现代技术与人文需求的“活化”。

■合影

我们作为新时代的“建设者”,不仅要建设物质的家园,更要建设精神的家园。我们要用现代的、人民喜闻乐见的方式,去“活化”优秀的传统文化,这,就是我们义不容辞的历史使命。

地点青龙桥街道综合文化活动中心

参与人员:刘书成 王淑俞 王岩 王斌 邹展名 刁泽慧 陈涵宇 杨子甜 唐诗苡 张宝瑞

设计:刘书成

文案:邹展名

责编:周云

扫一扫 分享悦读

实践报告推荐

- 锋行行动 指尖上的非遗——数字剪纸体验

- 上午九时,团队再次来到熟悉的青龙街街道志愿服务中心。本次活动将在社区百人报告厅中举行。

- 实践报告 2025-08-02

- 红馆播情,助农携童——河北科技大学传“隆”薪火队小分队于承德开展暑期社会实践

- 2025年7月4日,河北科技大学隆重开展社会实践,传“隆”薪火小分队踏上了开往承德的火车,开始为期一周的暑期社会实践。

- 实践报告 2025-08-02

- 多彩贵州奋进行 南青共筑民族梦

- 多彩贵州奋进行,南青共筑民族梦。2025年6月30日至7月5日,“南大人奋进在贵州”实践团队,循着“红色铸魂、绿色筑基、蓝色逐梦、鎏金

- 实践报告 2025-08-01

- 冀中红韵:西柏坡与解放广场的石家庄红色文化溯源

- 在燕赵大地的中心,石家庄,这座承载着深厚历史底蕴与革命记忆的城市,宛如一部生动的史书,每一页都写满了奋斗与牺牲,每一处角落都诉

- 实践报告 2025-08-01

- 探寻历史文脉,感悟文化魅力:滁州学院学子赴滁州博物馆文化探索之旅

- 在六月底,滁州学院“探寻历史文脉,感悟文化魅力”三下乡实践团队走进滁州博物馆,开启了一场别开生面的文化探索之旅,在历史与现实的

- 实践报告 2025-07-31