今日大学生网,社会实践报告投稿平台

智守漓江:5G 网格化监管下喀斯特生态共治新范式

- 发布时间:2025-08-15 阅读:

- 来源:莫育断

智守漓江:5G网格化监管下喀斯特生态共治新范式

摘 要

桂林,这座以山水风光闻名于世的城市,“桂林山水甲天下”的美誉传颂千年。其独特的喀斯特地貌,清澈的漓江,葱郁的群山,构成了一幅幅如诗如画的美景,吸引着全球各地的游客前来领略大自然的鬼斧神工 。然而,随着旅游业的蓬勃发展和城市化进程的加快,桂林的生态环境正面临着诸多挑战。为了深入了解桂林的生态现状,探寻可持续发展的环保之路,一场意义非凡的环保调研在这片美丽的土地上展开。关键词:桂林;漓江;旅游开发生态矛盾;环保调研

一、引言

桂林,“山水甲天下”的天然画卷,以其独特的喀斯特地貌与漓江流域生态系统构成世界级自然遗产。两千年来,“江作青罗带,山如碧玉簪”的景观意象深植人类文明记忆,成为中华生态美学的标志性符号(图1为漓江风景图)。然而,伴随全球旅游热潮与城市化进程,这片脆弱的生态瑰宝正面临多重威胁:2024年桂林地表水质虽跻身全国前三,但漓江核心景区日均上万游客的生态负荷、小东江老城区污水渗漏、城市扩张导致的水土流失等矛盾日益尖锐。

图 1 漓江风景图

当前生态治理面临三重博弈:

- 人地关系失衡:旅游开发与生态保护的冲突在象鼻山等景区具象化——环保型游船仍难完全规避油污排放,游客行为管理滞后于环境承载力;

- 基础设施短板:小东江流域老旧小区日均数十吨污水直排(广西师范大学调研佐证),暴露城市管网更新与生态修复的断层;

- 系统治理缺位:每日数千吨生活垃圾的激增与低效分类(资源化利用率不足),折射公众生态意识与制度建设的双重滞后。

二、漓江:生态保护的重中之重

漓江,作为桂林的母亲河,是桂林山水的灵魂所在。它不仅串联起了象鼻山、九马画山等众多著名景点,更承载着桂林的生态命脉和历史文化。近年来,尽管当地政府在漓江生态保护方面投入巨大并取得显著成效,如2024年桂林市地表水水质排名全国第三 ,但漓江的生态保护仍面临一些问题。在旅游开发与生态保护的平衡上,存在一定挑战。象鼻山景区,每年接待游客数量庞大。据不完全统计,旅游旺季时日均游客量可达上万人次。大量游客的涌入,带来了一系列环境问题。部分游客环保意识淡薄,存在乱扔垃圾现象,导致景区周边垃圾量增加(如图2、3)。虽然景区管理部门增设了环保标识牌和垃圾分类回收箱(如图4),并加强了清扫力度,但在旅游高峰时,垃圾清理压力依然较大。同时,游船运营也对漓江水质产生影响,尽管大部分游船已更换为环保型,但游船行驶过程中产生的油污、生活污水排放等,仍需进一步严格管控。

小东江作为漓江的重要支流,流经桂林老城区,沿岸人口密集。生活污水排放成为影响小东江水质的关键因素。尽管大部分区域已接入污水管网,但部分老旧小区由于基础设施老化,存在污水渗漏、直排现象。广西师范大学“漓江小卫士”团队调研发现,个别老旧小区每天约有数十吨污水未经有效处理直接排入小东江,导致水体富营养化,藻类滋生,水体透明度下降,对水生态系统造成破坏(如图5)。

图 2

图 3

图 4

图 5 水体富营养化,藻类滋生图

三、城市发展与生态保护的博弈

随着桂林城市化进程的推进,城市建设与生态保护之间的矛盾逐渐凸显。在城市扩张过程中,部分自然山体被破坏,植被减少,导致水土流失问题加剧。一些建筑施工场地,由于缺乏有效的水土保持措施,在雨季时,大量泥沙随雨水流入河流,不仅影响了河流的水质,还可能造成河道淤积,降低河道行洪能力。

城市生活垃圾处理也是一个亟待解决的问题。桂林市生活垃圾产生量逐年增加,据相关统计,每日生活垃圾产生量已超过数千吨(如表1为桂林市生活垃圾产生量年度统计表(2020-2025))。尽管目前已建立了垃圾焚烧发电厂等处理设施,但垃圾分类工作仍有待加强。许多市民对垃圾分类的认识不足,导致可回收物和有害垃圾未能有效分离,影响了垃圾的资源化利用和无害化处理。例如,废旧电池、过期药品等有害垃圾混入其他垃圾中,可能对土壤和地下水造成污染;而废纸、塑料等可回收物未被充分回收利用,造成了资源浪费。

| 桂林市生活垃圾产生量年度统计表(2020-2025) | ||||

| 年份 | 年总量(万吨) | 日均量 | 年增长率 | 人均日生产量(kg) |

| 2020 | 98.5 | 2,700 | 5.2% | 0.85 |

| 2021 | 103.8 | 2,844 | 5.4% | 0.89 |

| 2022 | 112.3 | 3,077 | 8.2% | 0.93 |

| 2023 | 121.6 | 3,332 | 8.3% | 0.98 |

| 2024 | 131.4 | 3,600 | 8.1% | 1.02 |

| 2025 | 142.0 | 3,890 | 8.0% | 1.07 |

表 1 桂林市生活垃圾产生量年度统计表(2020-2025)

四、环保科普:唤醒公众生态意识

面对这些生态环境问题,环保科普显得尤为重要。通过科普,能够提高公众对生态环境的认识,增强环保意识,激发公众参与环保的积极性。

在桂林的学校、社区、景区等地,可以开展形式多样的环保科普活动。在学校,可以开设环保课程,向学生传授生态保护知识,培养学生的环保习惯。例如,组织学生参与校园垃圾分类实践活动,通过亲身体验,让他们了解垃圾分类的重要性和方法。在社区,可以举办环保讲座,邀请专家向居民讲解桂林的生态现状、环境问题以及应对措施。同时,发放环保宣传手册,展示环保图片和案例,让居民更加直观地认识到环保的紧迫性。在景区,可以设置环保科普展板,向游客介绍景区的生态特色和保护要点,提醒游客文明旅游,爱护环境。研究表明,利用新媒体平台进行环保科普也是一种有效的方式。通过制作环保短视频、发布微信公众号文章等,以生动有趣的形式传播环保知识,吸引更多人的关注。例如,制作关于漓江生态保护的短视频(如图6),展示漓江的美丽风光和面临的环境问题,呼吁大家共同保护漓江,这类短视频在网络上往往能获得较高的关注度和转发量。

图 6 媒体平台对漓江进行环保科普

五、多方合作,共筑桂林生态屏障

桂林的生态保护是一个系统工程,需要政府、企业、社会组织和公众的共同努力。政府应继续加大对生态保护的投入,完善相关法律法规,加强环境监管执法力度。对于破坏生态环境的行为,要依法严惩,形成强大的法律威慑。同时,要推动生态保护与经济发展的良性互动,鼓励发展生态农业、生态旅游等绿色产业,实现经济发展与生态保护的双赢。

企业应积极履行社会责任,在生产经营过程中采用环保技术和工艺,减少污染物排放。例如,旅游企业可以推广绿色旅游产品,如开发徒步、骑行等生态旅游线路,减少对环境的影响;工业企业要加强污染治理设施建设,确保达标排放。

社会组织可以发挥桥梁和纽带作用,组织开展各类环保公益活动,动员更多社会力量参与生态保护。例如,环保志愿者协会可以组织志愿者参与漓江沿岸的垃圾清理、水质监测等活动;民间环保组织可以开展环保调研,为政府决策提供科学依据。

公众是生态保护的最终受益者,也是参与者。每个人都应从自身做起,养成良好的环保习惯,如节约用水、用电,减少使用一次性塑料制品,积极参与垃圾分类等。只有全社会形成合力,才能真正守护好桂林的绿水青山。

六、依托5G技术

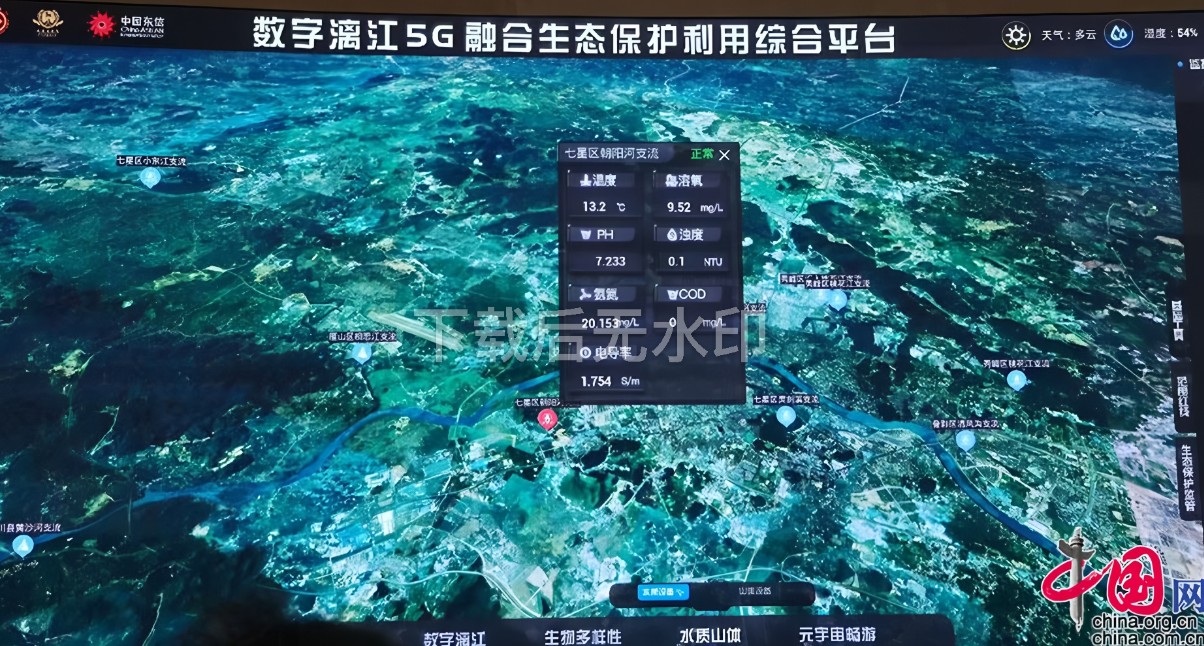

依托5G技术,漓江治理实现无人机与执法记录仪的远程实时调度指挥,构建起以点带面的网格化监管体系,全方位提升了漓江生态保护效能。利用数字漓江5G融合生态保护利用综合平台(图7)是整个漓江治理指挥系统的“大脑”。大屏幕上,可同步展示漓江流域山体水质监测、生物多样性监测、游船航行监控、景区景点监控、手机上报生态破坏事件,同时建有元宇宙旅游应用平台、大数据分析平台,能精确且有效地监测漓江的“喜怒哀乐”,不断提高治理能力和治理水平。由此可见,桂林的生态治理应积极依托5G技术。

图 7 数字漓江5G融合生态保护利用综合平台

桂林的生态环境是大自然赋予的宝贵财富,也是桂林可持续发展的根基。通过环保调研,我们深入了解了桂林生态环境面临的问题;通过环保科普和多方合作,我们正在探索解决这些问题的有效途径。相信在全社会的共同努力下,桂林一定能够实现生态环境与经济社会的协调发展,让“桂林山水甲天下”的美景世代传承,成为人与自然和谐共生的典范。

责编:周云

扫一扫 分享悦读

实践报告推荐

- 智守漓江:5G 网格化监管下喀斯特生态共治新范式

- 桂林以 “山水甲天下” 闻名,其喀斯特地貌与漓江流域构成世界级自然遗产,却因旅游业蓬勃发展与城市化加快,面临多重生态挑战。2024

- 实践报告 2025-08-15

- 沈阳民生保障实践:从社区到市场的幸福图景

- 2025年7月,东北财经大学国际商学院“追随习近平总书记辽宁考察足迹”暑期社会实践团走进沈阳市沈河区多福社区、长安社区,皇姑区牡丹

- 实践报告 2025-08-15

- 南审学子|八秩春秋祭英魂:南京抗日地标巡礼与精神对话

- 为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,弘扬伟大抗战精神,南京审计大学红烛计会盟社会实践团队于7月4日至7月11日先后

- 实践报告 2025-08-14

- 古运河·新活力:浙理科艺“千年运河,丰惠寻踪”暑期社会实践团队探访北门滨水空间

- 一条流淌千年的运河,一座深藏底蕴的古镇,一群追寻文脉的青年,在这个夏天碰撞出文化传承与创新的火花。

- 实践报告 2025-08-13

- 理论之光点亮乡村 青春力量助力发展——安工大学子赴铜陵市老洲镇同心村开展暑期实践活动

-   为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党的创新理论走进基层,2025年7月14日至7月18日,安徽工业大学赴铜陵市

- 实践报告 2025-08-13