今日大学生网,社会实践报告投稿平台

“千山传汉注,万里赴苗音” ——南审“苗韵寻声”实践团队赴湘西吉首开展实践活动

- 发布时间:2025-08-19 阅读:

- 来源:南京审计大学“苗韵寻声”暑期社会实践团队

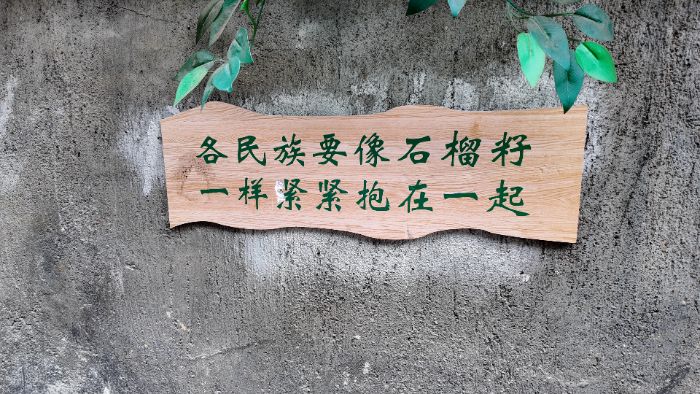

在湘西土家族苗族自治州的群山苗寨间,回荡着一种承载千年民族记忆的独特声音——湘西苗歌。作为国家级非物质文化遗产,这些古老的歌谣记录着苗族的历史、情感与智慧。然而,在现代化浪潮的冲击下,这门珍贵的口头艺术正面临着传承断层、内容异化等多重严峻挑战。年轻人外出务工、苗语使用空间的压缩,加之纯粹的艺术表达有时需向市场喜好妥协,使得苗歌的传承之路布满荆棘。

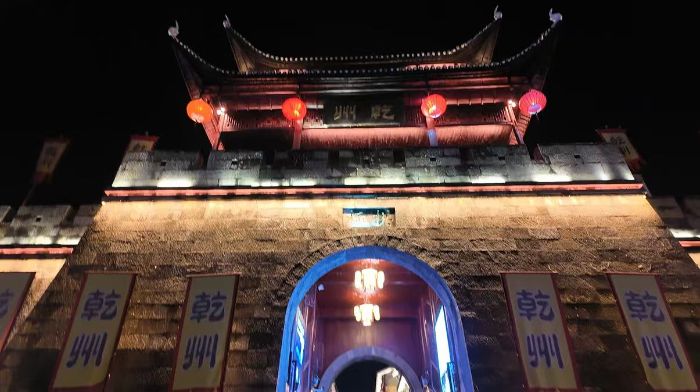

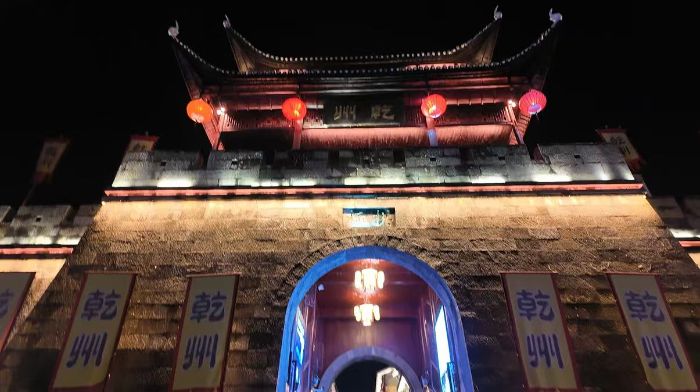

为了深入了解这一国家级非遗传承的真实现状,探寻数字化时代下其活态传承的创新路径,2025年7月22日至7月28日,南京审计大学“苗韵寻声”暑期社会实践团队远赴湖南省湘西州吉首市,开展了一场深度文化实践之旅。团队成员们深入苗乡,带着对民族文化的敬意,走访了三位具有代表性的苗歌传承人,通过面对面的深度访谈和细致的实地观察,记录下苗歌在当代社会中的顽强坚守、现实困境与破局探索。

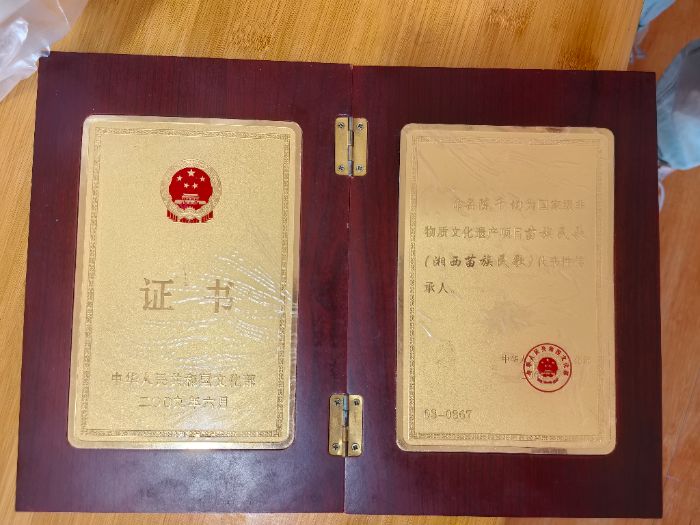

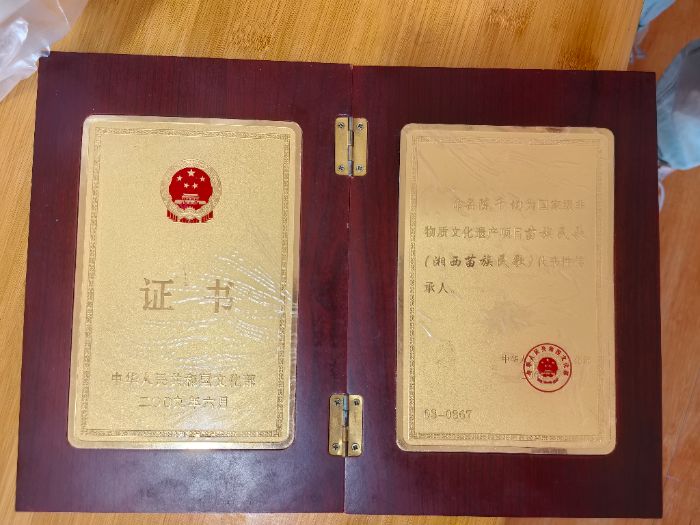

在吉首的青山绿水间,团队成员们倾听并记录下三位传承人的经历与宝贵的实践经验。被誉为“抢救者”国家级传承人陈千均老师,在我国非遗保护体系尚在建立的初期,系统性地搜集濒临失传的古谱古调,抢救了大批珍贵苗歌。同时,作为老党员的他忧心于村庄人口锐减、学生流失以及苗歌为迎合市场导致“三分之二变质”内容异化的现象,力保根脉,坚持传授《嫁女歌》等传统曲目,并举办学习班进行“纠偏”教学。“破壁者”吴腊保老师直面年轻人不懂苗语的巨大障碍,创新性地使用同音汉字标注法降低学唱门槛,并通过“苗歌进课堂”和“以赛促传”机制,在传习所凝聚传承力量。而吴廷翠(翠翠)老师则展现了“跨界者”的全新路径——积极拥抱主流舞台提升苗歌可见度,并将苗歌与当地特色美食米豆腐巧妙结合吸引游客。在采访中,她坦言唱苗歌缺乏经济回报,并强调“足够热爱才会坚持”的内核。在珍视传统师徒传授方法的同时,探索数字化等创新可能。三位传承人虽策略各异,但都以深沉的热爱与责任感,在不同的战线上守护着苗歌的薪火。

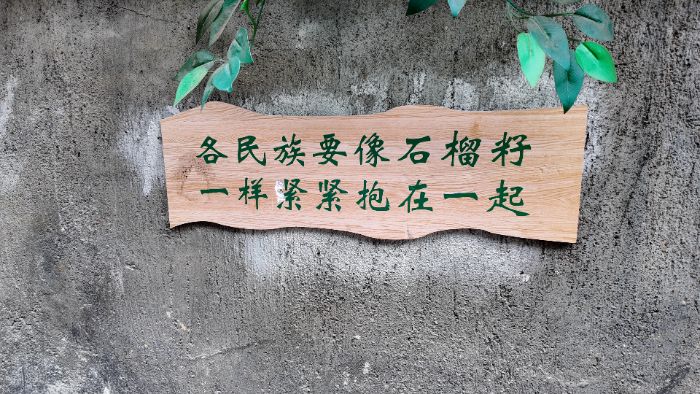

此次湘西之行,“苗韵寻声”团队通过深度参与,亲身体会苗歌传承现状和传承人的坚守,并深刻感受到——面对中华民族优秀传统文化,新时代青年不仅承担着记录的责任,更肩负着传播与推动的使命。团队成员们拍摄了大量珍贵的图片和视频素材,并将这些影像资料制作成视频在社交平台发布,同时还设计并发布了专门的调查问卷,调查公众对苗歌的认知度以及团队宣传视频的传播效果和社会反响。通过社媒平台传播、问卷数据分析,团队期望能更广泛地传播苗歌的魅力,吸引社会各界的关注目光。

陈千均老师泛黄的歌本与党员证、吴腊保老师布满注音的教案、吴廷翠老师“唱苗歌没有经济报酬”的坦诚话语,以及他们在各自岗位上克服困难、坚持传习的身影——无论是深夜学习班的灯火、传习所里的歌声,还是下班后坚持的排练——无不诉说着对民族文化的深沉热爱与责任担当。“苗韵寻声”团队深切感受到,保护湘西苗族民歌,不仅是守护一个民族独特的声音记忆,更是尊重文化多样性、守护中华文化的重要实践,是践行“两个结合”的生动体现。

采访结束后,车行山途,夜色如墨。回望处,层叠剪影间,山坳里晕黄的灯火影影绰绰。这点点星火穿透群山,在时光的缝隙里连缀,已在心间奔涌成河。

星星之火,可以燎原;文化之种,不灭心间。

文字:南京审计大学“苗韵寻声”暑期社会实践团队

图片:南京审计大学“苗韵寻声”暑期社会实践团队

为了深入了解这一国家级非遗传承的真实现状,探寻数字化时代下其活态传承的创新路径,2025年7月22日至7月28日,南京审计大学“苗韵寻声”暑期社会实践团队远赴湖南省湘西州吉首市,开展了一场深度文化实践之旅。团队成员们深入苗乡,带着对民族文化的敬意,走访了三位具有代表性的苗歌传承人,通过面对面的深度访谈和细致的实地观察,记录下苗歌在当代社会中的顽强坚守、现实困境与破局探索。

在吉首的青山绿水间,团队成员们倾听并记录下三位传承人的经历与宝贵的实践经验。被誉为“抢救者”国家级传承人陈千均老师,在我国非遗保护体系尚在建立的初期,系统性地搜集濒临失传的古谱古调,抢救了大批珍贵苗歌。同时,作为老党员的他忧心于村庄人口锐减、学生流失以及苗歌为迎合市场导致“三分之二变质”内容异化的现象,力保根脉,坚持传授《嫁女歌》等传统曲目,并举办学习班进行“纠偏”教学。“破壁者”吴腊保老师直面年轻人不懂苗语的巨大障碍,创新性地使用同音汉字标注法降低学唱门槛,并通过“苗歌进课堂”和“以赛促传”机制,在传习所凝聚传承力量。而吴廷翠(翠翠)老师则展现了“跨界者”的全新路径——积极拥抱主流舞台提升苗歌可见度,并将苗歌与当地特色美食米豆腐巧妙结合吸引游客。在采访中,她坦言唱苗歌缺乏经济回报,并强调“足够热爱才会坚持”的内核。在珍视传统师徒传授方法的同时,探索数字化等创新可能。三位传承人虽策略各异,但都以深沉的热爱与责任感,在不同的战线上守护着苗歌的薪火。

此次湘西之行,“苗韵寻声”团队通过深度参与,亲身体会苗歌传承现状和传承人的坚守,并深刻感受到——面对中华民族优秀传统文化,新时代青年不仅承担着记录的责任,更肩负着传播与推动的使命。团队成员们拍摄了大量珍贵的图片和视频素材,并将这些影像资料制作成视频在社交平台发布,同时还设计并发布了专门的调查问卷,调查公众对苗歌的认知度以及团队宣传视频的传播效果和社会反响。通过社媒平台传播、问卷数据分析,团队期望能更广泛地传播苗歌的魅力,吸引社会各界的关注目光。

陈千均老师泛黄的歌本与党员证、吴腊保老师布满注音的教案、吴廷翠老师“唱苗歌没有经济报酬”的坦诚话语,以及他们在各自岗位上克服困难、坚持传习的身影——无论是深夜学习班的灯火、传习所里的歌声,还是下班后坚持的排练——无不诉说着对民族文化的深沉热爱与责任担当。“苗韵寻声”团队深切感受到,保护湘西苗族民歌,不仅是守护一个民族独特的声音记忆,更是尊重文化多样性、守护中华文化的重要实践,是践行“两个结合”的生动体现。

采访结束后,车行山途,夜色如墨。回望处,层叠剪影间,山坳里晕黄的灯火影影绰绰。这点点星火穿透群山,在时光的缝隙里连缀,已在心间奔涌成河。

星星之火,可以燎原;文化之种,不灭心间。

文字:南京审计大学“苗韵寻声”暑期社会实践团队

图片:南京审计大学“苗韵寻声”暑期社会实践团队

责编:周云

扫一扫 分享悦读

实践报告推荐

- “千山传汉注,万里赴苗音” ——南审“苗韵寻声”实践团队赴湘西吉首开展实践活动

- 实践报告 2025-08-19

- 智启浦江探前沿,挺膺担当筑未来

- 为深入探索人工智能赋能产业变革与自主创新浪潮下的人才新使命,大连理工大学莱斯特国际学院“缘莱是理·智启浦江”报国企业行社会实践

- 实践报告 2025-08-19

- 北京科技大学星创实践团暑期AI科普活动:点燃儿童科技梦想

- 科创星光实践团于2025年7月21日至7月25日深入二里庄,学清苑,健翔园等多个社区,开展了以"AI启智·科创筑梦"为主题的青少年人工智能

- 实践报告 2025-08-18

- 西南石油大学法学院青春与法实践队赴泸州基层普法让法治精神扎根

- 深入四川省泸州市,在梓橦路学校、红星社区及周边企业等多个基层单元,扎实开展了主题鲜明、形式多样的系列普法宣传活动。

- 实践报告 2025-08-18

- 华侨大学实践团:探寻惠女服饰传承之路

- 在华夏大地的东南沿海,福建惠安地区孕育出了独特而迷人的惠女服饰文化。

- 实践报告 2025-08-18