今日大学生网,社会实践报告投稿平台

青石板上见初心: 泰宁古城中的时空叠印

- 发布时间:2025-08-29 阅读:

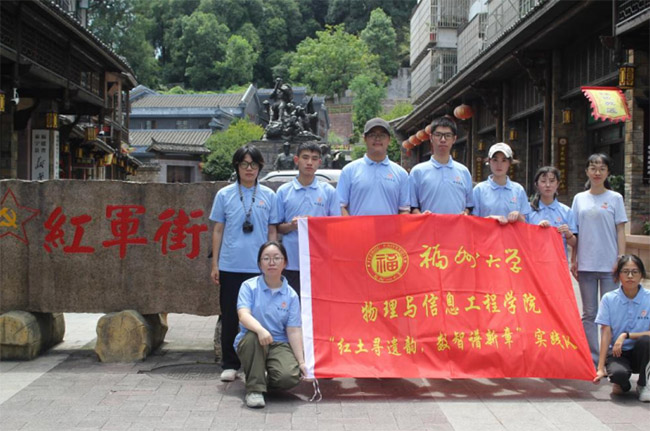

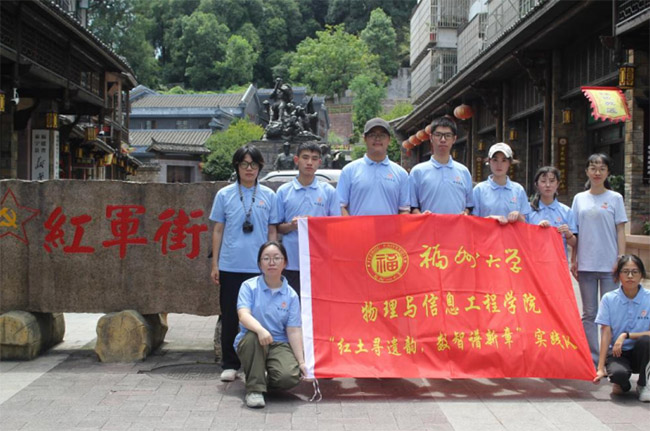

- 来源:福州大学物理与信息工程学院“红土寻遗韵,数智谱新章”三下乡实践队

【红军街】

魂系红色历史,播撒革命火种

为了感受革命文化在泰宁县的起源、传承与发展过程,更好地传承红色基因,8月6日福州大学物理与信息工程学院“红土寻遗韵,数智谱新章”三下乡实践队赴三明市泰宁县红军街开展社会实践工作。 雕像庄严肃穆再现战士风骨

雕像庄严肃穆再现战士风骨

实践队员步入红军街时,视觉焦点不自觉地放于入口处的红军战士雕像,其以写实的手法生动地再现了革命时期的战斗场景,直观地传递出了泰宁县所蕴含的红色文化内涵。而队员们在视觉冲击和讲解员讲解的双重形式下,进一步理解了雕像背后所对应的历史故事和精神内涵,加之雕像前面那让人热血激昂的红军赋,队员们心中的革命之火冉冉升起。 悠悠古井石碑铭刻不朽历史

悠悠古井石碑铭刻不朽历史

接着走进红军街,一口悠悠古井吸引了队员们的注意力,“儒学井”因红军善行得名“红军井”,而旁碑文也进一步向队员们介绍了那个年代的革命故事,成为了蕴含红色记忆的实物载体。随后,随着队员们步伐的进一步深入,红军街的两侧古墙(《告刘和鼎部下士兵及下级官长书》等文告与标语)的恢弘字迹映入眼帘,让队员们知晓了革命时期的宣传口号,体会到了军民高涨的革命热情。 走到一处旧战场遗址,恍惚间,队员们仿佛看见了先烈们浴血奋战的悲壮。路过一处旧居,讲解员诉说着战士们与村民们的互帮互助,在此刻“军民鱼水情”仿佛更加具象化。一切的种种都是对红军革命历程的铭记与见证,都是当代年轻人对革命记忆的延续。

走到一处旧战场遗址,恍惚间,队员们仿佛看见了先烈们浴血奋战的悲壮。路过一处旧居,讲解员诉说着战士们与村民们的互帮互助,在此刻“军民鱼水情”仿佛更加具象化。一切的种种都是对红军革命历程的铭记与见证,都是当代年轻人对革命记忆的延续。

【尚书第探微:巍峨入眼,礼义润心,烟火牵肠】

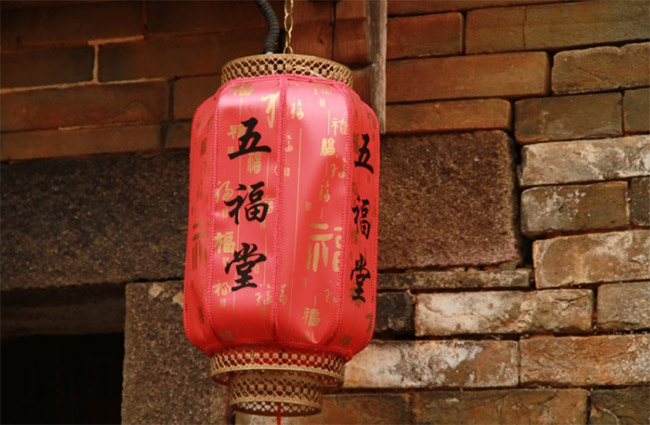

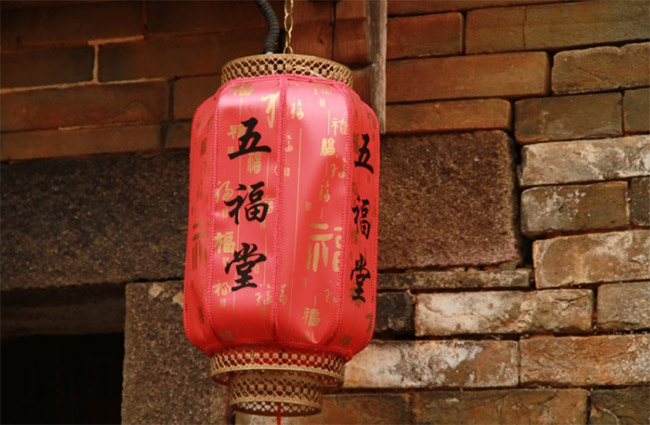

为了探寻泰宁的非遗魅力,增强文化自信,更好地保护文物,8月6日,福州大学物理与信息工程学院组织的“红土寻遗韵,数智谱新章”三下乡实践队来到了泰宁的尚书第,这个俗称“五福堂”的地方。一见面,实践队就被尚书第的古典巍峨所折服。 初窥尚书第,巍峨古典

初窥尚书第,巍峨古典

尚书第是福建现存规模最大、保存最完整的大型明代建筑群。飞檐翘角的古建筑街道有着独特的美感。岁月沉淀的古朴与烟火交融,实践队的队员们感受到了泰宁尚书第独特的巍峨古典之美和历史与现实共存的壮阔感。

在穿过雕花回廊的瞬间,突然一间暗仄厨房闯进队员们的视野。青砖墙洇着岁月的潮气,竹篮与腊肉的阴影斑驳上墙,蓝白瓷壶静静蜷在案头,蒸笼的木纹里仿佛还凝着百年前的烟火余温。这画面与“礼义之家”的规整牌匾形成奇妙拉扯——原来巍峨官邸的骨血里,也藏着主妇添柴的褶皱、孩童偷瞄蒸笼的鲜活。队员们忽觉尚书第的魂魄不全在匾额的宏大叙事里,更在日常里的平凡坚守中。 历史从来不是沉埋的遗迹

历史从来不是沉埋的遗迹

而是被今日步履不断唤醒的深长记忆

这青石铺就的街巷

早已默默将先贤的抱负

与革命者的热血熔铸于一体

滋养着当下每一个寻访者脚下的土地

魂系红色历史,播撒革命火种

为了感受革命文化在泰宁县的起源、传承与发展过程,更好地传承红色基因,8月6日福州大学物理与信息工程学院“红土寻遗韵,数智谱新章”三下乡实践队赴三明市泰宁县红军街开展社会实践工作。

实践队员步入红军街时,视觉焦点不自觉地放于入口处的红军战士雕像,其以写实的手法生动地再现了革命时期的战斗场景,直观地传递出了泰宁县所蕴含的红色文化内涵。而队员们在视觉冲击和讲解员讲解的双重形式下,进一步理解了雕像背后所对应的历史故事和精神内涵,加之雕像前面那让人热血激昂的红军赋,队员们心中的革命之火冉冉升起。

接着走进红军街,一口悠悠古井吸引了队员们的注意力,“儒学井”因红军善行得名“红军井”,而旁碑文也进一步向队员们介绍了那个年代的革命故事,成为了蕴含红色记忆的实物载体。随后,随着队员们步伐的进一步深入,红军街的两侧古墙(《告刘和鼎部下士兵及下级官长书》等文告与标语)的恢弘字迹映入眼帘,让队员们知晓了革命时期的宣传口号,体会到了军民高涨的革命热情。

【尚书第探微:巍峨入眼,礼义润心,烟火牵肠】

为了探寻泰宁的非遗魅力,增强文化自信,更好地保护文物,8月6日,福州大学物理与信息工程学院组织的“红土寻遗韵,数智谱新章”三下乡实践队来到了泰宁的尚书第,这个俗称“五福堂”的地方。一见面,实践队就被尚书第的古典巍峨所折服。

尚书第是福建现存规模最大、保存最完整的大型明代建筑群。飞檐翘角的古建筑街道有着独特的美感。岁月沉淀的古朴与烟火交融,实践队的队员们感受到了泰宁尚书第独特的巍峨古典之美和历史与现实共存的壮阔感。

在穿过雕花回廊的瞬间,突然一间暗仄厨房闯进队员们的视野。青砖墙洇着岁月的潮气,竹篮与腊肉的阴影斑驳上墙,蓝白瓷壶静静蜷在案头,蒸笼的木纹里仿佛还凝着百年前的烟火余温。这画面与“礼义之家”的规整牌匾形成奇妙拉扯——原来巍峨官邸的骨血里,也藏着主妇添柴的褶皱、孩童偷瞄蒸笼的鲜活。队员们忽觉尚书第的魂魄不全在匾额的宏大叙事里,更在日常里的平凡坚守中。

而是被今日步履不断唤醒的深长记忆

这青石铺就的街巷

早已默默将先贤的抱负

与革命者的热血熔铸于一体

滋养着当下每一个寻访者脚下的土地

责编:周云

优美散文推荐

- 青石板上见初心: 泰宁古城中的时空叠印

- 为了感受革命文化在泰宁县的起源、传承与发展过程,更好地传承红色基因

- 优美散文 2025-08-29

- 沉思在残历碑下

- 凡是来到沈阳的外地人,除了要看“一宫两陵”——故宫、北陵、东陵这些著名的历史遗迹外,都要到“九·一八”历史博物馆参观

- 优美散文 2025-08-29

- 家国于心 人月两圆

- 又是一年月团圆,且喜人间好时节。中秋诗会吟诵古今、赏月祈福乐声阵阵、吉祥兔儿爷普及民俗……

- 优美散文 2025-08-29

- 秋露·秋雁·秋实

- 《礼记》云:“凉风至,白露降,寒蝉鸣。”白露过后,天气逐渐转凉,白昼阳光普照,夜晚气温下降,是一年中昼夜温差最大的季节。

- 优美散文 2025-08-29

- 这里是翠湖……

- 翠湖,是一片湿地。

- 优美散文 2025-08-29

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

优美散文热点