今日大学生网,社会实践报告投稿平台

池州学院商学院实践团赴翠屏苑社区探索“科普宣讲+社区实践”新模式社会实践活动

发布时间:2024-07-23 阅读:

党的二十大以来,我国科普事业蓬勃发展,并坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。而科普工作的建设难在基层,却也重在基层。7月15日至7月19日,池州学院商学院“科普筑梦,杏暖夕阳”暨“科普筑梦,益童前行”实践团前往翠屏苑社区,开展了一系列精彩纷呈的科普活动,一同建造起“科普宣讲+社区实践”的新模式,让科普教育不再局限于书本之上,而是融入到实践之中。助知识内化,点燃科学火把。

结合近期南方地区频发的强降雨所引发的洪涝与地质灾害,团队成员们为青少年儿童开展了以“揭露南涝北旱的真相”为主题的科普讲座。围绕厄尔尼诺现象、拉尼娜现象、大气循环、沃克环流、季风信号等方面,揭露了“南涝北旱”的真相。

团队成员简述了非牛顿流体的概念,强调它们的黏度随剪切应力而变化的特性,并列举日常生活中的非牛顿流体例子,如番茄酱、油漆、血液、果冻等。实践成员与小朋友们制作非牛顿流体(淀粉溶液),并观察其在不同压力下的溶液反应,总结非牛顿流体的关键概念与特性。

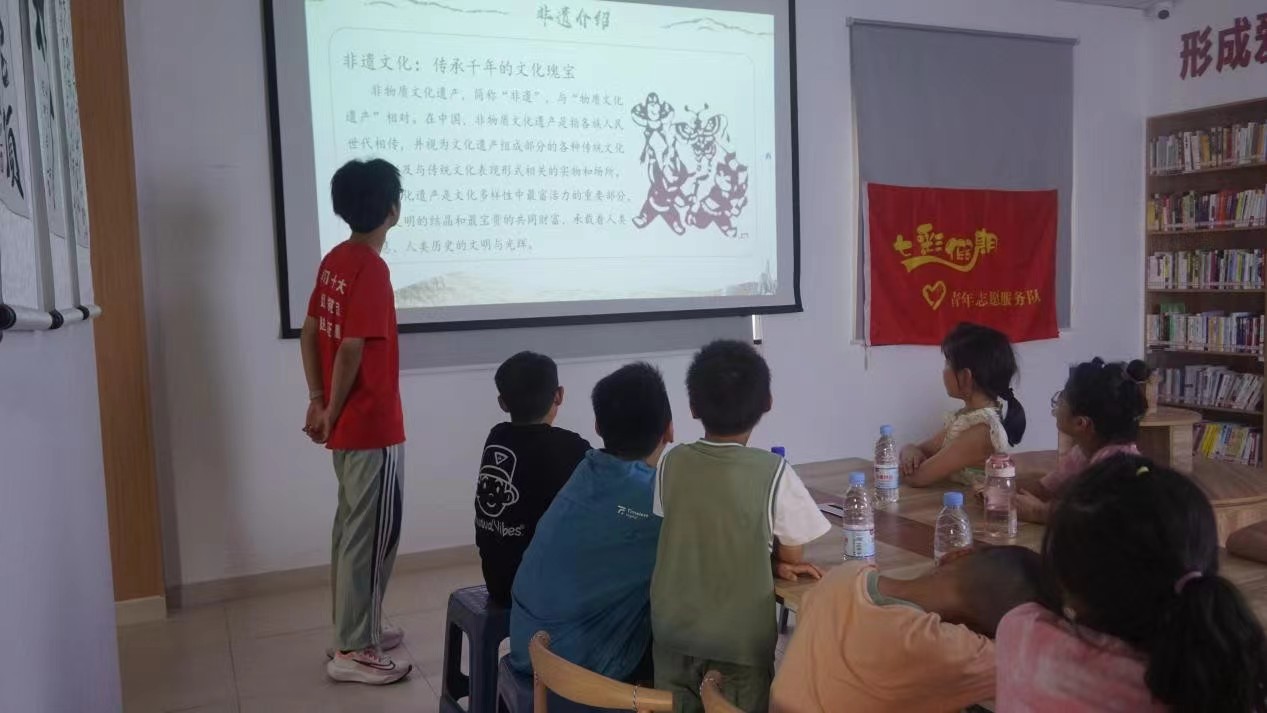

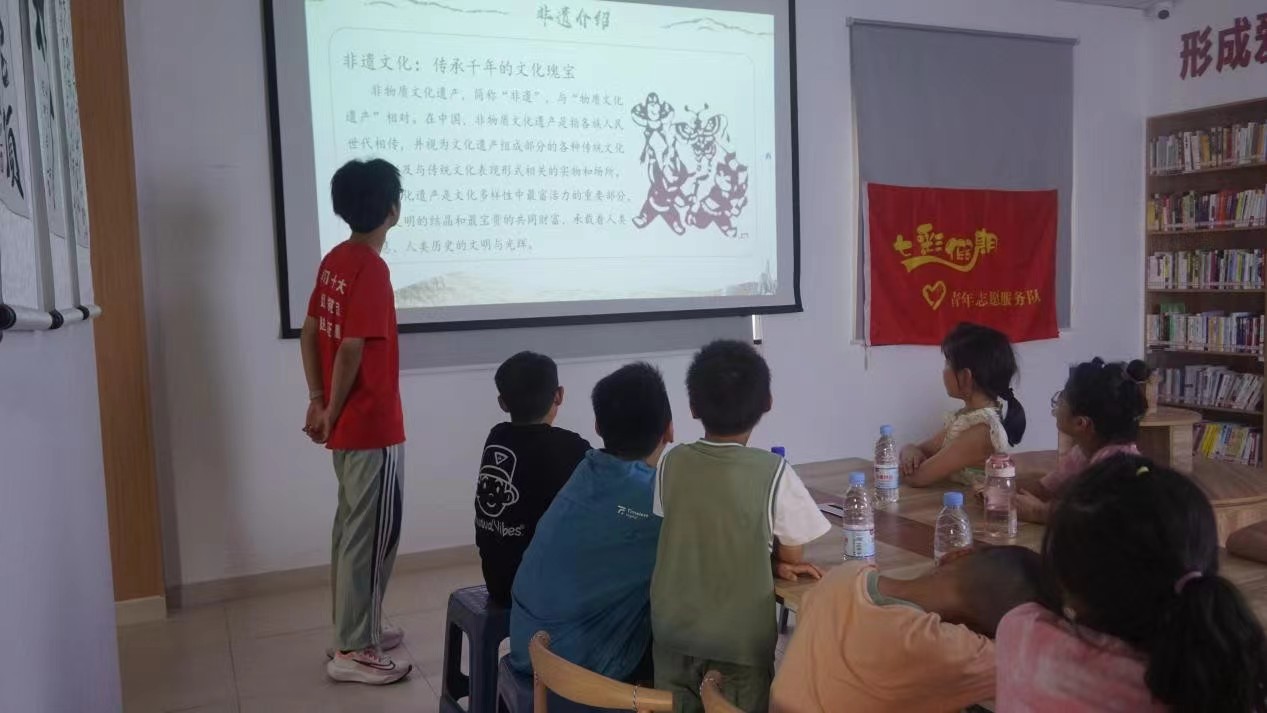

坚定文化自信,弘扬非遗文化。团队成员采用多媒体展示中国非物质文化遗产,包括糖画、花鼓灯、黄梅戏、傩戏和芜湖铁画等,同时还与小朋友们探讨了池州市的傩戏、“硒”产品、青阳农民画、石台葫芦烙画雕刻等文化产业与历史。

池州学院商学院(法学院)与清溪街道翠屏苑社区共建志愿服务基地,将学校教育与社区服务进行了有机结合。持续推进了“科普宣讲+社区实践”服务模式融入基层社会治理,促进基层科普工作建设,增强科学文化传播。

在实践活动期间,实践团的成员们身着统一的志愿者服装,脸上洋溢着亲切的笑容,穿梭于孩童之间。耐心为孩子们讲解科普知识与答疑,携手操作每一项科学实验,用简单易懂的语言讲述者科学知识与技术。

图为“科普筑梦,杏暖夕阳”社会实践团照片

1.揭秘自然科学领域的神奇现象结合近期南方地区频发的强降雨所引发的洪涝与地质灾害,团队成员们为青少年儿童开展了以“揭露南涝北旱的真相”为主题的科普讲座。围绕厄尔尼诺现象、拉尼娜现象、大气循环、沃克环流、季风信号等方面,揭露了“南涝北旱”的真相。

图为志愿者在讲述“南涝北旱”科普课堂

志愿者们抛出“雨水是否会将荷叶浸湿”的问题,引入了荷叶表面微结构的科普知识。孩子们在团队成员的引导下近距离观察荷叶表面蕴藏的科学技术--纳米结构,将水、粉笔灰、蜡烛灰等不同材质按照不同组合与荷叶接触,探索纳米科技这一新型材料。

图为孩子们在观察荷叶表面的水珠

2.科学小课堂:非牛顿流体团队成员简述了非牛顿流体的概念,强调它们的黏度随剪切应力而变化的特性,并列举日常生活中的非牛顿流体例子,如番茄酱、油漆、血液、果冻等。实践成员与小朋友们制作非牛顿流体(淀粉溶液),并观察其在不同压力下的溶液反应,总结非牛顿流体的关键概念与特性。

图为孩子们在进行非牛顿流体制作实验

3.文化遗产坚定文化自信,弘扬非遗文化。团队成员采用多媒体展示中国非物质文化遗产,包括糖画、花鼓灯、黄梅戏、傩戏和芜湖铁画等,同时还与小朋友们探讨了池州市的傩戏、“硒”产品、青阳农民画、石台葫芦烙画雕刻等文化产业与历史。

图为志愿者在介绍非遗的含义

团队举行了一场特别的扎染活动,向孩子们介绍了扎染的历史背景、基本制作原理和捆绑设计图案,随后在正确指导下开始动手尝试。从简单的折叠、打结到染制、清洗,创作出了如云朵、星空和花朵等图案。

图为小朋友们展示自己的扎染作品

4.共建志愿服务基地,助力社会科学普及池州学院商学院(法学院)与清溪街道翠屏苑社区共建志愿服务基地,将学校教育与社区服务进行了有机结合。持续推进了“科普宣讲+社区实践”服务模式融入基层社会治理,促进基层科普工作建设,增强科学文化传播。

图为挂牌仪式合照

双方强调,要不断优化“科普宣讲+社区实践”模式下对科普知识及技术的传播,致力于打造一个稳定、高效的服务平台,既能满足其对科普知识的需求,又能亲身体验科学知识与技术,最终实现基层科普工作的蓬勃发展。在实践活动期间,实践团的成员们身着统一的志愿者服装,脸上洋溢着亲切的笑容,穿梭于孩童之间。耐心为孩子们讲解科普知识与答疑,携手操作每一项科学实验,用简单易懂的语言讲述者科学知识与技术。

图为孩子们与志愿者合照

此次科普实践活动虽已告一段落,但实践团成员们进行科普宣传的脚步不会停歇,大家将继续在科学知识普及的道路中发光发热。让“科普宣讲+社区实践”深入基层,使科学性、实践性、探索性有机结合,呈现出丰富多彩、寓教于乐的形式,持续点亮科学技术文化的种子。作者:吕竹涵 浦朋燕 檀潇 来源:互联网

责编:今日大学生网 周云

大学社会实践推荐

- 聚焦海洋生态绿色修复,推进文旅经济持续发展

- 聚焦海洋生态绿色修复,推进文旅经济持续发展

- 大学社会实践 07-23

- 微光第四天|融洽无间,欢乐无限

- 大学社会实践 07-23

- 推普筑梦,共谱新画卷

- 2024年7月23日,“爱在武乡”志愿服务队于武校继续开展推广普通话的支教活动。

- 大学社会实践 07-23

- 河南城建学院市政与环境工程学院大学生社区志愿服务

- 河南城建学院市政与环境工程学院大学生社区志愿服务

- 大学社会实践 07-23

- 华中农资环学子带你走近神农架护林员:绿水青山的坚守者

- 华中农资环院赴神农架林区实践团带你走进护林员的世界,守护绿色家园,助力乡村振兴。

- 大学社会实践 07-23

- 筑梦演讲培训,点亮自信之光

- 大学社会实践 07-23

- 池州学院商学院实践团赴翠屏苑社区探索“科普宣讲+社区实践”新模式社会实践活动

- 池州学院商学院“科普筑梦,杏暖夕阳”暨“科普筑梦,益童前行”实践团前往翠屏苑社区,开展了一系列精彩纷呈的科普活动,一同建造起“

- 大学社会实践 07-23

- 传统与创新的璀璨交融——琉淄之星实践队探访中华琉璃文化创意园

- 大学社会实践 07-23

- 感“佛子岭精神”,展时代奋斗面貌 巢湖学院赴霍山县开展 暑期“三下乡”社会实践活动

- 为引导广大青年学子上好理论与实践相结合的“大思政课”,成为乡村振兴的主力军,践行习近平总书记关于“三农”工作的重要论述。巢湖学

- 大学社会实践 07-23

- 启航知识之海,扬帆向未来——安阳师范学院暑期“三下乡”

- 大学社会实践 07-23