瓯越方言寻声团:一场在越剧博物馆的绍兴方言时空之旅

- 发布时间:2025-08-20 阅读:

- 来源:东南大学瓯越方言寻声团

导语

2025年8月,在普通话普及率已超80%的当下,东南大学“方言文化传承”社会实践团队的师生们走进浙江绍兴,探访越剧博物馆。在这里,他们不仅领略了越剧艺术的独特魅力,更深入探究了越剧与绍兴方言之间千丝万缕的深层联系,完成了一次跨越百年的方言文化溯源之旅。

图1 实践团绍兴组成员在馆外合影

01 从“沿门唱书”到舞台华章:越剧的方言基因

越剧,这一从浙江乡村田头走出的艺术,其根源深深植于绍兴方言的土壤之中。百年前,艺人肩挎行头,以“沿门唱书”的形式在乡间即兴清唱,一句“南货老板家大财,金银财宝浪进去!”生动刻画了绍兴方言的质朴与机敏。正是这种带着泥土芬芳和市井烟火气的“话头”,为越剧的诞生织就了最初的声腔底布。

正如方言学家所言,“戏曲韵白是方言的化石层”。在博物馆里,团队成员聆听着越剧《梁祝》中的经典唱段,发现“衣裳”的绍兴方言发音(“yī-shāng”)与普通话(“yī-shang”)截然不同,这正是“嵊州官话”作为舞台语的独特印记,它融合了嵊州方言与苏州官话,成为珍贵的语言“活化石”。

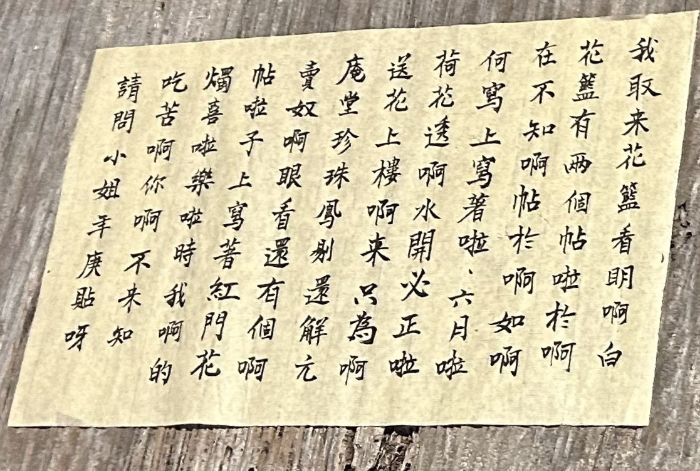

图2 越剧唱词稿

02 名伶与流派:方言塑造艺术灵魂

越剧艺术的辉煌离不开一代代名伶的开拓与创新。从开创女子越剧的“名旦三花”到“越剧十姐妹”,如袁雪芬、尹桂芳等宗师,她们的艺术魅力都深深扎根于绍兴方言的声调与韵味。各派唱腔的抑扬顿挫、情感表达,都通过方言独特的语调和发声特点来传递,形成了独特的地域美学标识。

在博物馆,团队成员们请馆内专业讲解员为我们讲解越剧发展历史及代表人物,施银花穿过的五彩鳞形蟒袍让大家深受震撼。这件华服不仅见证了女子越剧的兴盛,更无声地诉说着施银花在方言声腔上的革命性贡献——她于1925年创造出清丽婉转的“四工调”,极大地丰富了越剧音乐的感染力,也为女子科班的大发展奠定了基石。

图3 馆内讲解员为我们讲解

图4 施银花的五彩鳞形蟒袍

03 声纹密码:方言雕琢唱腔之魂

在博物馆的互动展区,团队成员们通过聆听“四工调”“尺调”等经典唱段,直观感受到了方言对方言的决定性影响。这些唱腔的韵味之魂,正是绍兴方言的声调特点与音乐音高的结合。方言的语调如同无形的刻刀,精准地雕刻出这些唱腔特有的情感棱角和地域色彩。

在沉浸式观影区,浙江小百花越剧团的诗化越剧代表作《陆游与唐琬》在方言字幕的衬托下,愈发凄婉动人。方言的动词“踮”比“踮起”更显小心翼翼,“定睛”的神韵也远非“仔细看”能比拟。这一刻,语言不再是交流的工具,而是艺术本身,是承载独特地域情感的精魂。

图5 实践团聆听越剧唱段

图6 越剧不同唱腔

图7 越剧代表作《陆游与唐琬》

04 守护乡音:一场没有终点的接力赛

离开越剧博物馆,师生们深刻认识到:方言的消逝,如新陈代谢般静默而不可逆转。真正的保护,不仅在于将方言标本存放在恒温展柜中,更在于唤起年轻一代的认同与传承。

正如一位团队成员所说:“守护乡音,便是守护着这片土地最隐秘而深沉的诗意与灵魂。”此次越剧博物馆之行,不仅是一次文化之旅,更是一次关于方言传承的深刻思考。它提醒我们,在时代变迁中,每一代人都肩负着传承方言、守护文化的责任。

(东南大学社会实践团队供稿)

- 红笺青考:传承精神谱系,践行实践调研

- 社会实践 2025-08-23

- 南京师范大学泰州学院“红石榴”志愿队走进田间地头:科技赋能与民族文化宣传助力乡村振兴

- 社会实践 2025-08-23

- 西安财经大学“ 星火相传, 普语同行 ”队深入乡村开展2025年“推普助力乡村振兴”全国大学

- 西安财经大学“星火相传,普语同行”队在七月中旬深入陕西周至县兰梅塬村开展“推普助力乡村振兴”暑期社会实践活动。

团队聚焦乡村孩 - 社会实践 2025-08-23

- 探寻罗源畲族文化传承脉络——南京师范大学泰州学院红石榴志愿队成员深入畲乡助力民族文化传

- 社会实践 2025-08-23

- 文化传承进校园,支教活动润童心——南京师范大学泰州学院红石榴志愿队深入贵阳白云区开展民

- 社会实践 2025-08-23