今日大学生网,社会实践报告投稿平台

传媒学子扎根乡村解难题 专业力量助力杨寨振兴

发布时间:2025-07-22 阅读:

在《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》全面实施之际,一支传媒学子队伍深入湖北广水乡村腹地,用镜头与创意为破解乡村振兴“三无困境”探索新路。2025年6月28日至7月5日,武汉晴川学院传媒艺术学院“新语兴愿实践团”深入湖北省广水市杨寨镇,开展为期7天的乡村振兴实践。这支队伍以传媒专业力量为“媒桥”,直击乡村“产业品牌弱、文化表达缺、村民技术薄”的三大痛点,用镜头丈量振兴足迹,以科技传递民生温度。

图为新语兴愿实践团到达广水,沈心怡摄

深度调研把准乡村脉搏

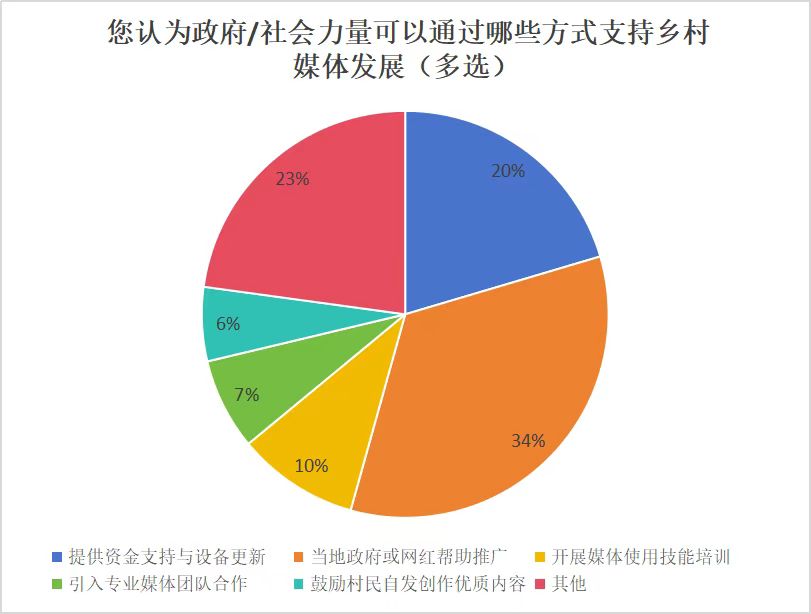

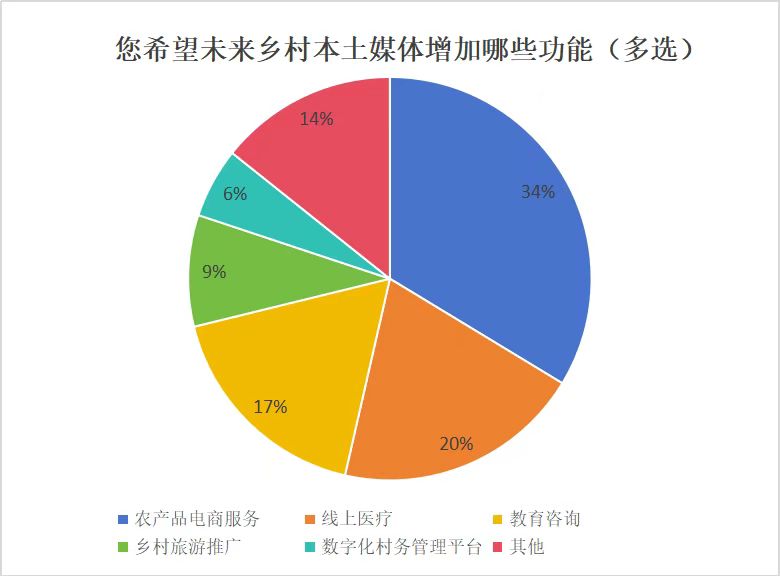

初入杨寨,实践团便扎进田间地头。实践首日完成200余户走访,收集有效问卷300份。调研显示:78%农户迫切需要掌握短视频、直播等新媒体销售技能,65%新农人强烈要求线上农技指导,仅10%村民参与过本土文化传播活动。丁湾村莲农坦言:“好莲蓬卖不出好价钱”,朱新街村山茶油作坊面临“优质产品不会包装推广”的困境。

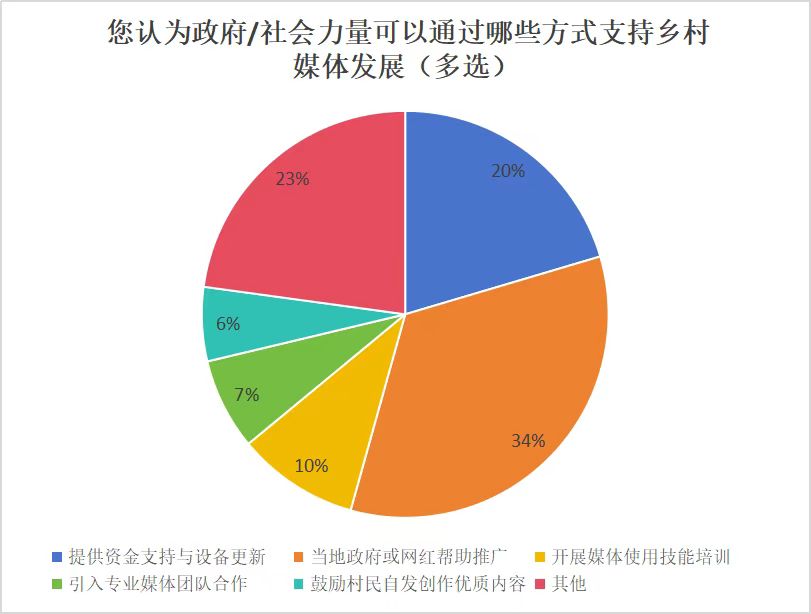

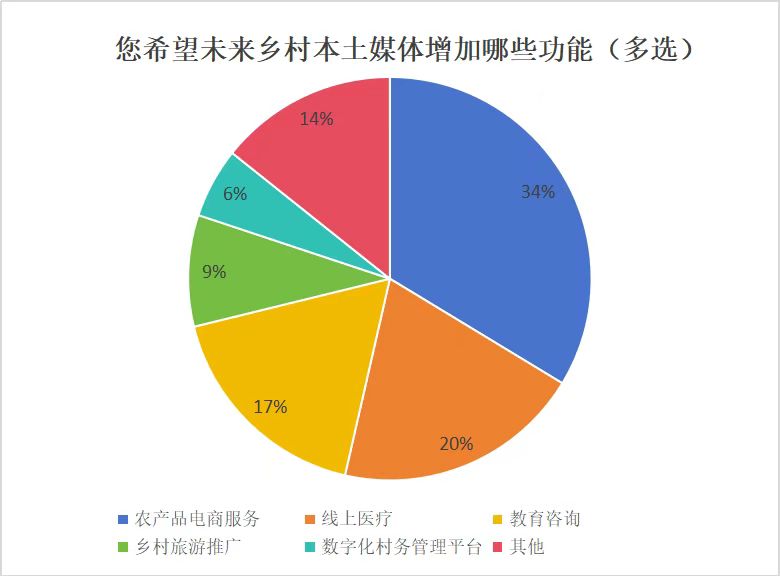

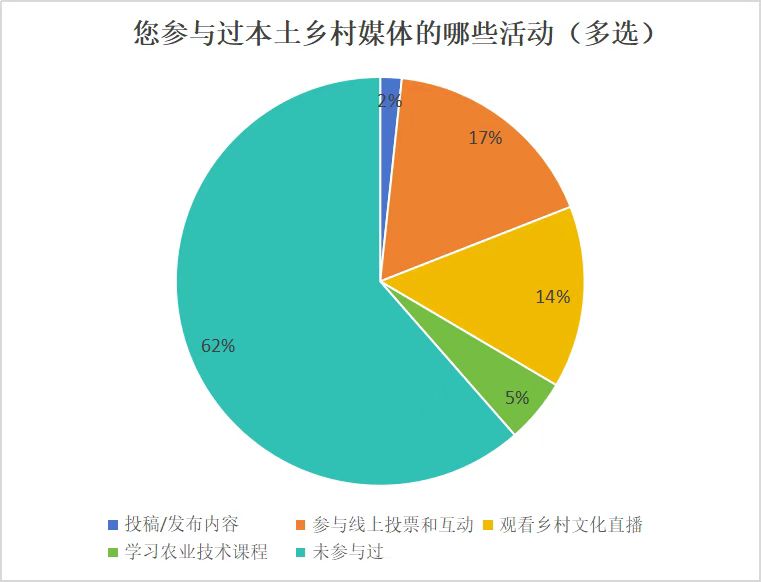

图为团队问卷调查饼图,韩紫怡供图

双线攻坚赋能产业发展

破题从专业赋能开始。

基于以上调研,团队分为两组。

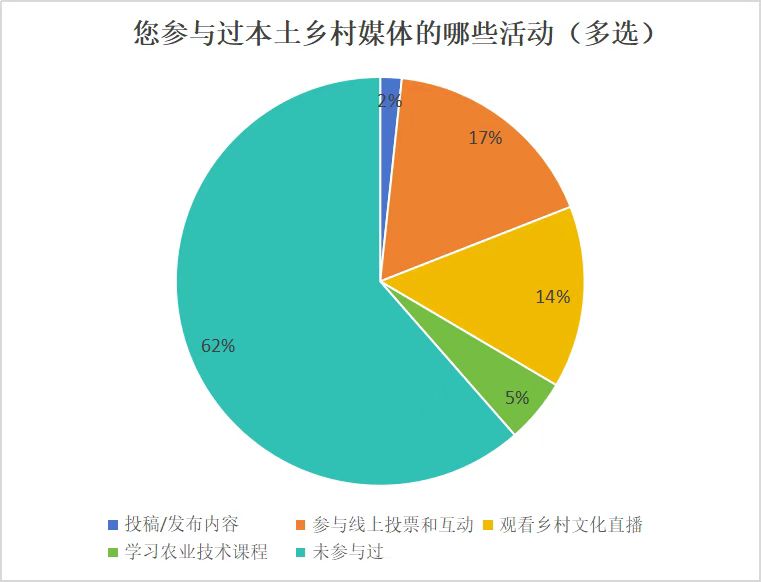

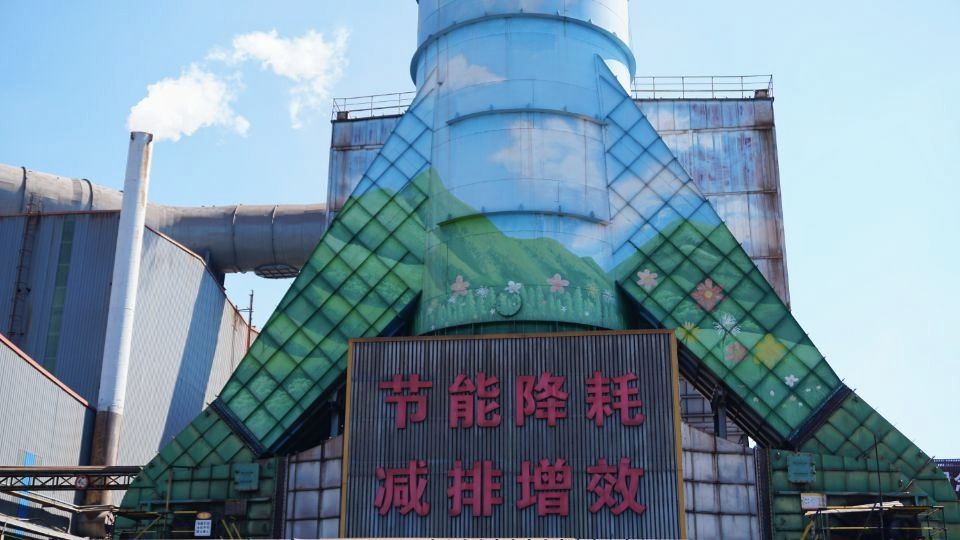

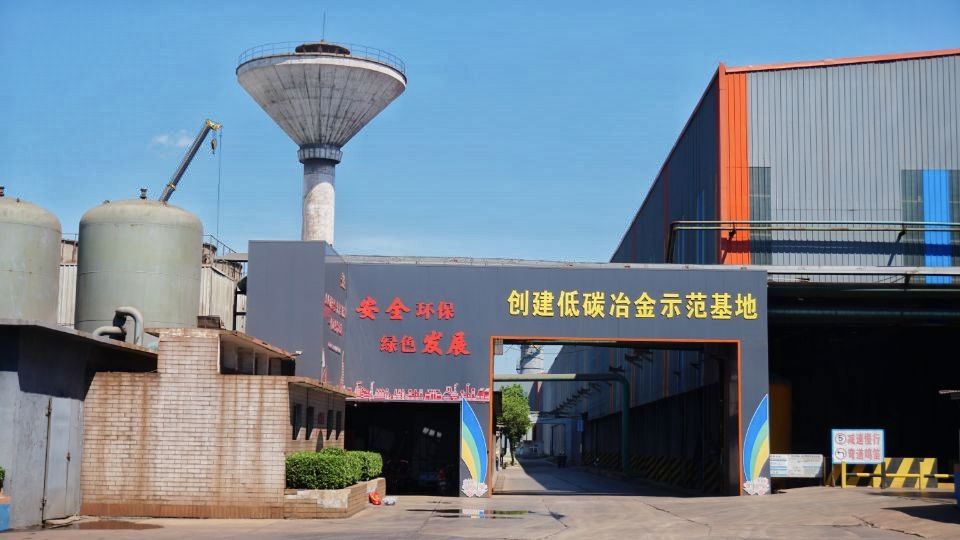

在工业战线,团队进驻湖北制造业百强企业华鑫冶金,全程记录智能车间生产流程。通过高速摄影捕捉千度钢坯淬火工艺,拍摄党员技术攻关台账,为工业宣传积累核心素材。

图为华鑫冶金工业有限公司,程鑫摄

在农业领域,运用无人机航拍智慧农田,专业录音设备完整收录水稻生长声纹。创新性制作工业炼钢与农业灌溉的对比影像,展现“刚柔相济”的产业生态。

图为杨寨镇丁湾村荷花池,程鑫摄

暖心服务传递民生温度

技术温度在朱新街村蜿蜒的巷道里流淌。村委干部李兴平拖着不便的右腿,驾驶三轮车运送器材,载着团队为行动不便的老人拍摄“银龄留影”。通过PS技术将北京故宫、武汉黄鹤楼等景点融入照片,圆了老人“出游梦”。团队连续工作6小时完成全部拍摄任务。

图为团队成员为村民发放照片,程鑫摄

创意设计激活乡土基因

破解品牌之困,需创意抓手。实践团为杨寨量身打造视觉标识:

创作杨寨镇专属视觉体系:LOGO设计融合“杨”字农业元素(葡萄藤、麦穗)与“寨”字工业符号(齿轮、科技线条);推出地域IP形象“杨杨”(农业造型)和“寨寨”(工业机器人形态),为特色农产品注入文化内涵。

图为团队成员设计的杨寨镇视觉标识,梁圆供图

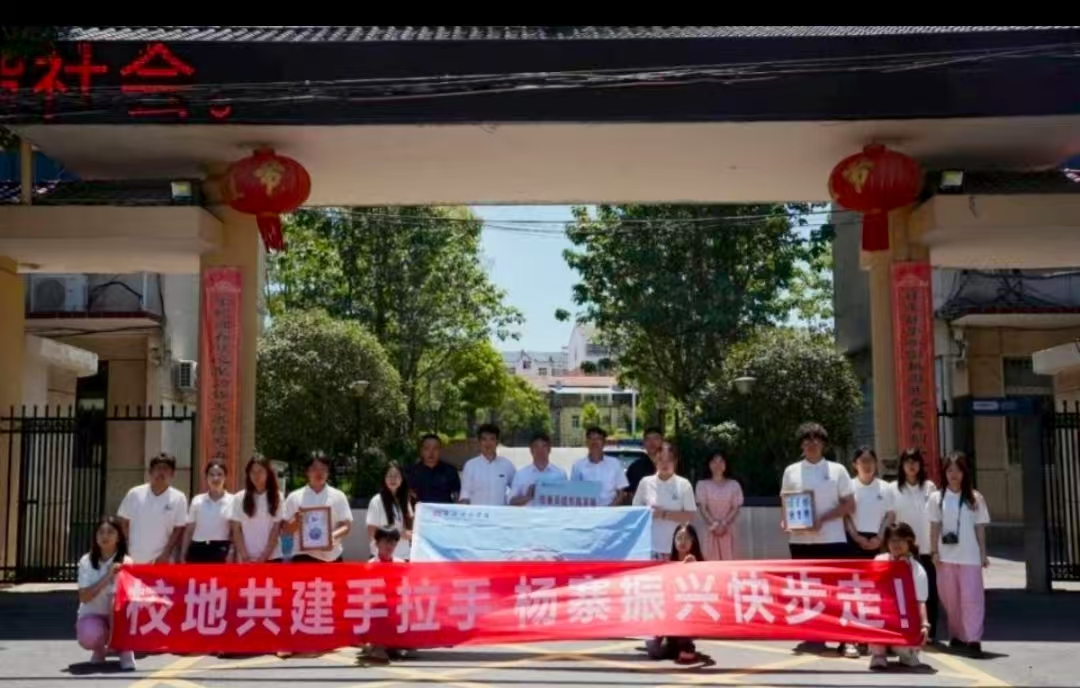

校地共建培育长效机制

7月5日,一场校地合作揭牌仪式为实践注入持久动力。杨寨镇党委书记宋月亮高度评价一周成果:“LOGO、IP和宣传片精准挖掘了杨寨魂。”双方共建的实践基地将深化传媒人才孵化、企业品牌推广与乡村文化挖掘。同步落地的还有“双课培训”:周琪老师传授会议拍摄“全景—特写”策略,夏冰老师以汶川地震报道为例,剖析如何“以小切口折射大主题”,为镇干部注入新闻采写实战技能。

图为团队成员与杨寨镇青年干部共同学习,吴太华摄

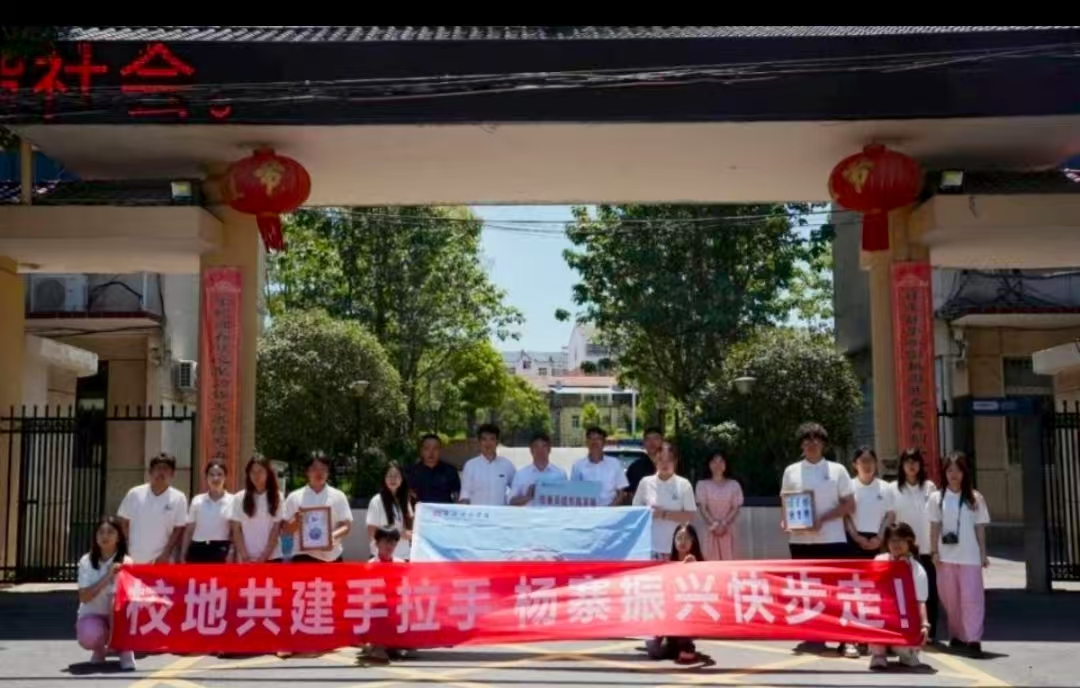

图为校地共建授牌,吴太华摄

图为镇党委书记宋月亮讲话,吴太华摄

当载满影像资料的卡车驶离杨寨镇,器材箱里封存着滚烫的钢花特写与温润的稻田晨雾,老人摩挲过的黄鹤楼相片与智慧车间的数据图谱在此刻交融。这些光影印记不仅记录着实践团的奋斗,更昭示着专业力量与乡土热忱的深度耦合。传媒学子以镜头为犁,在乡村振兴的沃土中耕植希望,让每一份匠心技艺被看见,让每一寸土地故事被传颂——这是新时代青年的责任书写,更是科技赋能乡村的生动实践。

图为实践团队与杨寨镇政府合照,沈心怡摄

图为新语兴愿实践团到达广水,沈心怡摄

深度调研把准乡村脉搏

初入杨寨,实践团便扎进田间地头。实践首日完成200余户走访,收集有效问卷300份。调研显示:78%农户迫切需要掌握短视频、直播等新媒体销售技能,65%新农人强烈要求线上农技指导,仅10%村民参与过本土文化传播活动。丁湾村莲农坦言:“好莲蓬卖不出好价钱”,朱新街村山茶油作坊面临“优质产品不会包装推广”的困境。

图为团队问卷调查饼图,韩紫怡供图

双线攻坚赋能产业发展

破题从专业赋能开始。

基于以上调研,团队分为两组。

在工业战线,团队进驻湖北制造业百强企业华鑫冶金,全程记录智能车间生产流程。通过高速摄影捕捉千度钢坯淬火工艺,拍摄党员技术攻关台账,为工业宣传积累核心素材。

图为华鑫冶金工业有限公司,程鑫摄

在农业领域,运用无人机航拍智慧农田,专业录音设备完整收录水稻生长声纹。创新性制作工业炼钢与农业灌溉的对比影像,展现“刚柔相济”的产业生态。

图为杨寨镇丁湾村荷花池,程鑫摄

暖心服务传递民生温度

技术温度在朱新街村蜿蜒的巷道里流淌。村委干部李兴平拖着不便的右腿,驾驶三轮车运送器材,载着团队为行动不便的老人拍摄“银龄留影”。通过PS技术将北京故宫、武汉黄鹤楼等景点融入照片,圆了老人“出游梦”。团队连续工作6小时完成全部拍摄任务。

图为团队成员为村民发放照片,程鑫摄

创意设计激活乡土基因

破解品牌之困,需创意抓手。实践团为杨寨量身打造视觉标识:

创作杨寨镇专属视觉体系:LOGO设计融合“杨”字农业元素(葡萄藤、麦穗)与“寨”字工业符号(齿轮、科技线条);推出地域IP形象“杨杨”(农业造型)和“寨寨”(工业机器人形态),为特色农产品注入文化内涵。

图为团队成员设计的杨寨镇视觉标识,梁圆供图

校地共建培育长效机制

7月5日,一场校地合作揭牌仪式为实践注入持久动力。杨寨镇党委书记宋月亮高度评价一周成果:“LOGO、IP和宣传片精准挖掘了杨寨魂。”双方共建的实践基地将深化传媒人才孵化、企业品牌推广与乡村文化挖掘。同步落地的还有“双课培训”:周琪老师传授会议拍摄“全景—特写”策略,夏冰老师以汶川地震报道为例,剖析如何“以小切口折射大主题”,为镇干部注入新闻采写实战技能。

图为团队成员与杨寨镇青年干部共同学习,吴太华摄

图为校地共建授牌,吴太华摄

图为镇党委书记宋月亮讲话,吴太华摄

当载满影像资料的卡车驶离杨寨镇,器材箱里封存着滚烫的钢花特写与温润的稻田晨雾,老人摩挲过的黄鹤楼相片与智慧车间的数据图谱在此刻交融。这些光影印记不仅记录着实践团的奋斗,更昭示着专业力量与乡土热忱的深度耦合。传媒学子以镜头为犁,在乡村振兴的沃土中耕植希望,让每一份匠心技艺被看见,让每一寸土地故事被传颂——这是新时代青年的责任书写,更是科技赋能乡村的生动实践。

图为实践团队与杨寨镇政府合照,沈心怡摄

作者:张蓝 来源:武汉晴川学院传媒艺术学院新语兴愿实践团

责编:周云

扫一扫 分享悦读

实践报告推荐

- 传媒学子扎根乡村解难题 专业力量助力杨寨振兴

- 实践报告 2025-07-22

- 聚光孤独症:图书馆游学传递理解之光

- 聚光孤独症:图书馆游学传递理解之光

- 实践报告 2025-07-22

- 践行计划 | 浙江大学建筑工程学院师生赴深圳重点单位开展社会实践——探访大国工程,锻造行

- 激励青年在实践中“受教育、长才干、做贡献”,扎实推进“访企拓岗”

- 实践报告 2025-07-21

- 绿茵场踢出“五育”彩虹路 足球课程激活乡村小学 ——安师大支教团队助力夹河小学探索特色足

- 加强学校体育工作,推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。”安徽师范

- 实践报告 2025-07-21

- 青春护航童心 支教点亮盛夏 ——安徽师范大学体育学院赴无为日新村夹河小学暑期社会实践开营

- 7月10日上午,无为市泥汊镇夹河小学的操场上队旗飘扬、童声雀跃,安徽师范大学体育学院赴日新村夹河小学暑托班开班仪式在此热闹启幕。

- 实践报告 2025-07-21

- “百千万工程”突击队行动|广州航海学院摩天绘梦突击队开展法治星光点亮童心,青春行动守护

- 7月12日至16日在粤北葱茏的群山环抱中,韶关市始兴县太平镇狮石下村迎来了一批特殊的青春访客。

- 实践报告 2025-07-20

- 寻访红安热土,共绣苕乡新章

- 为深度剖析湖北省红安县“红绿古”三色模式赋能大别山革命老区助力乡村振兴的实践和经验

- 实践报告 2025-07-20

- 让青春在火热实践中闪光 电子科技大学“寻光恩阳”本硕博服务团在巴中市恩阳区调研实践

- 7月12日至17日,电子科技大学“寻光恩阳”本硕博服务团赴巴中市恩阳区开展“科技赋能发展,青春挺膺担当”主题暑期社会实践活动。

- 实践报告 2025-07-20

- “双院联动践初心,械材赋能拓职路”实践团赴榆林中科环保集团实践基地开展访企活动心得

- 7月17日,我有幸随实践团前往榆林中科环保集团实践基地,一场深度走访,让我对环保企业、专业价值有了全新认知7月17日,我有幸随实践团

- 实践报告 2025-07-20

- 数字赋能茉莉香 擘画振兴新蓝图——广西民族大学相思湖学院

- 7月3日—7日,广西民族大学相思湖学院商学院“数字赋能茉莉香”实践团师生共赴广西横州开展暑期“三下乡”社会实践活动。

- 实践报告 2025-07-19