今日大学生网,社会实践报告投稿平台

【暑期红色文化实践】“追寻红色足迹,传承革命精神”

发布时间:2025-06-29 阅读:

—池州学院暑期红色文化调研实践团赴石台县纪实

2025年6月19日至21日,池州学院暑期红色文化调研实践团走进池州市石台县,深入皖南红军总医院旧址、中共江南特委遗址等红色地标,在青瓦土墙间解码革命历史,在史料寻访中感悟初心使命,以青年视角挖掘红色文化的当代价值。实践团首站抵达石台县七都镇新棚村的皖南红军总医院旧址。这座始建于1935年的徽派建筑,曾是红军在皖南地区的重要医疗保障基地。据当地党史专家介绍,医院曾利用草药制剂治疗伤员,在缺医少药的条件下创造了“竹筒当注射器、棉布作绷带”的医疗奇迹。在七都镇新棚村的山坳间,“皖南红军总医院”七个烫金大字在徽派建筑门头上熠熠生辉。这座由“新棚红军卫生所”升格而来的医疗机构,1934年10月正式挂牌,曾在设备简陋、药品匮乏的条件下收治600余名红军伤病员,60%以上治愈归队。北上抗日先遣队谭家桥战役后,方志敏曾在此部署伤员救治工作,当地群众李在雨让房、徐花兰捐布、张履中献药的感人事迹,至今仍在村民中传颂。

2021年6月29日,复建的纪念馆正式开放,展陈的绷带、药碾等文物与复原的病房场景,重现了“一根草药一把枪”的艰苦岁月。纪念馆已成为安徽省党史教育基地,年接待研学团队超万人次。

纪念碑主要纪念的对象包括,革命战争年代牺牲的烈士:如土地革命、抗日战争、解放战争中在石台或周边地区战斗牺牲的红军战士、游击队员、地下工作者等。烈士陵园纪念碑的设计通常融合庄重感与象征意义,顶部设计为五角星红色符号。陵园内遍植松柏(象征长青)、鲜花,设置纪念广场、瞻仰步道。

作者:张欣蕊 张圣杰 张俊洁 韩一帆 来源:池州学院马克思主义学院

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 【暑期红色文化实践】“追寻红色足迹,传承革命精神”

- 2025年6月19日至21日,池州学院暑期红色文化调研实践团走进池州市石台县,深入皖南红军总医院旧址、中共江南特委遗址等红色地标,在青

- 三下乡 2025-06-29

- “情暖童心,筑梦乡村”——合肥大学暑期三下乡社会实践团队赴梁岗村开展教育帮扶活动

- 6 月 28 日,合肥大学“冶父‘青’风起,梁岗‘振’当时”暑期三下乡社会实践团队前往庐江县梁岗村开展教育帮扶活动。上午,开班仪式在

- 三下乡 2025-06-28

- 滁州学院电气与工程学院:“三下乡”团队赴汊河镇开展苏皖毗邻区乡镇文旅调研实践

- 三下乡 2025-06-28

- 信阳理工学院“青春赋农”乡村振兴实践服务团助力潢川县王围孜村产业发展

- 在全国深入推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化的关键节点,信阳理工学院开展大学生暑期“三下乡”社会实践活动。6月27日“青春赋农

- 三下乡 2025-06-28

- 寻访红色印记·汲取奋进力量——池州学院马克思主义学院赴青阳县开展红色文化调研暑期实践

- 2025年6月20日至22日,池州学院马克思主义学院组织大学生“三下乡”暑期社会实践团队赴青阳县,以“寻访红色印记·汲取奋进力量”为主

- 三下乡 2025-06-28

- 池州学院“石台歌谣拾韵”活动在安徽石台成功举行

- 6月23日—27日,池州学院“影绘双载·薪火相传——石台歌谣拾韵”暑期“三下乡”社会实践团队赴石台县,开展为期五天的石台民歌保护

- 三下乡 2025-06-27

- 探寻畲族文化,共筑传承新篇

- 三下乡 2025-06-27

- “智慧助老e路,安全护老同行”——人文与健康学院暑期社会实践团队赴常州市人力资源和就业

- 为深入贯彻落实国家“健康中国”战略,积极响应国家关于智慧养老与老年人就业创业的政策号召,进一步探索银发群体就业保障与智慧助老服

- 三下乡 2025-06-27

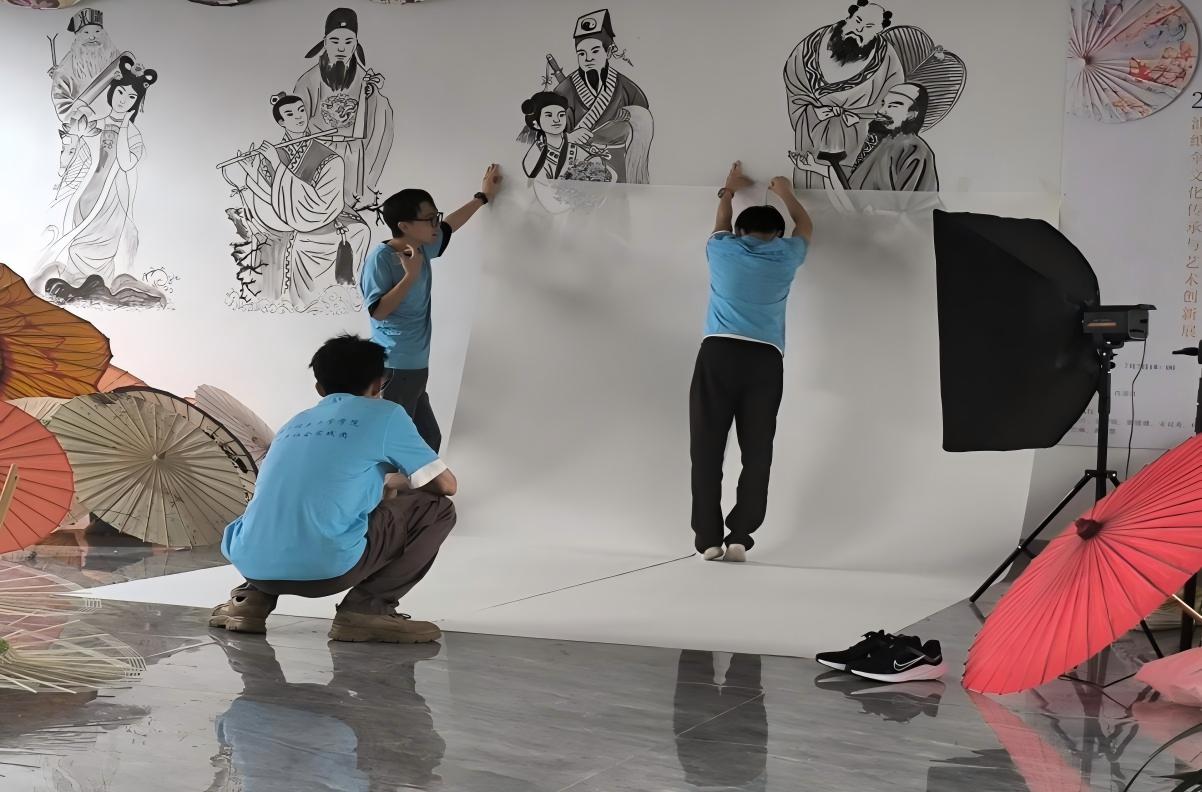

- 湘大“三下乡”帮扶团:以青春之力,赋能石鼓油纸伞电商新篇

- 在乡村振兴的时代浪潮中,湘潭大学机械工程与力学学院赴湘潭市石鼓镇乡村振兴帮扶团积极行动。下乡第三日,团队以电商赋能为目标,对油

- 三下乡 2025-06-26

- 安工大学子敬老行,寸心传递暮年晴

- 安徽工业大学志愿队走进当地养老院,开展暖心志愿服务。活动中,队员们分工协作,为老人们提供服务,用双手打造舒适的居住环境;围坐倾

- 三下乡 2025-06-24