今日大学生网,社会实践报告投稿平台

西北农林科技大学含情麦脉实践团:解码麦作非遗共生密码,青春足迹绘就乡村新篇

- 发布时间:2025-08-10 阅读:

- 来源:西北农林科技大学

为深入挖掘非物质文化遗产与关中麦作文化的内在共生逻辑,西北农林科技大学“含情麦脉”实践团于7月20日深入陕西关中腹地的杨凌、宝鸡、西安、铜川四市展开专题调研。团队行走于田野乡间,对话非遗传承人,研习历史文物,旨在以农科学子的视角解码文明根脉,探索非遗活态传承与乡村振兴的创新路径,为中华农耕文明的延续注入青春智慧。

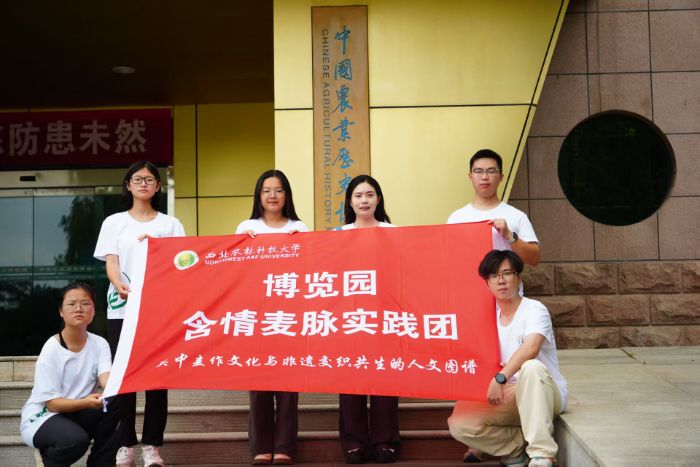

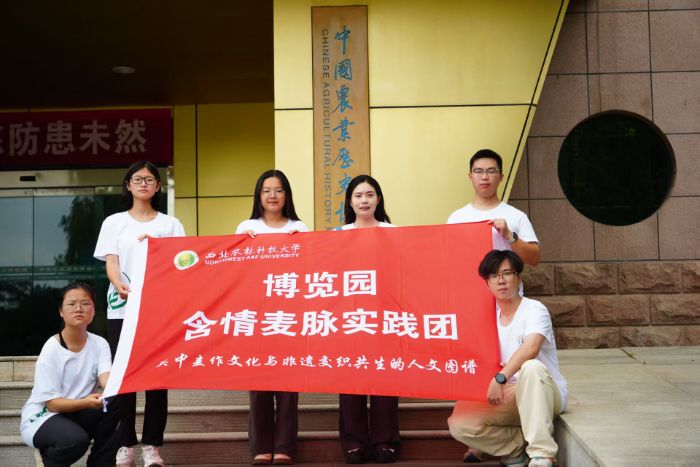

图为实践团参观西北农林科技大学博览园中国农业历史博物馆

一、木版年画:刻刀下的麦作史诗

在宝鸡凤翔田家庄镇南小里村,国家级非遗凤翔木版年画第十六代传承人邰伟伟的工作室里,学子们被粗犷线条与浓烈色彩的年画世界所震撼。邰伟伟的代表作“男十忙”系列,完整再现了关中百姓开春犁地的农事全流程,人物动作细节精准呼应节气农时。“看年画就是看中国人的日子,”邰伟伟感慨道,“它承载着民俗禁忌与农耕智慧,是土地汗水的艺术再现。没有地里的庄稼,哪有纸上的热闹?”面对传承挑战,他坚守传统粗线艳色的精髓,同时融入谐音等现代元素,并积极寻求高校合作,探索微课程等传播新路。

图为实践团对话邰伟伟 二、草编艺术:麦秆涅槃的生存智慧

被誉为“麦秆魔术师”的省级非遗凤翔草编传承人杨全省,向团队展示了化腐朽为神奇的技艺。寻常麦秆经过剖开、刮平、蒸煮、晾晒等繁复工序,最终编织成精美的草帽、灵动的生肖挂件或时尚星座摆件。杨全省展开泛黄的“阖家团圆”手稿,纹路紧密交织,深情诠释着“过日子得抱团”的生活哲理。“草编的根,扎在麦地里,也扎在生活里,”他的话语道出关中人民“物尽其用”的生存智慧。创新的星座系列成功吸引年轻消费群体,让麦秆变“金秆”,带动村民就业增收,成为非遗助力乡村发展的典范。

图为实践团对话杨全省 三、面食技艺:舌尖上的麦作传承

在杨凌宁莉餐厅,省级非遗杨凌蘸水面传承人赵军朋现场演绎古法制作。他严格选用西农培育的优质高筋小麦“小偃22”,遵循“三根二两”的分量标准,从和面、醒发到擀制成裤带面,每道工序一丝不苟,最终凝结为“面白薄筋光、油汪蒜辣香”的独特风味。实践团成员邢达云品尝后感叹:“一碗蘸水面,半部耕耘史。它不仅是饮食符号,更是关中人民将土地馈赠转化为餐桌智慧的缩影。”铜川的耀州咸汤面等面食,也共同构成了麦作饮食文化的丰富谱系。

图为实践团对话赵军朋 四、泥塑艺术:黄土本色的精神图腾

在长安泥塑传承人苗春生工作室,学子们被原始深沉的力量打动。苗春生执着于使用不上色的原生态黄土创作,其代表作《麦收》通过农人躬身播种的瞬间,凝练捕捉关中“脚踏实地”的精神内核。“不上色的泥塑,更能体现关中人本真的厚重与坚韧,”苗春生道出艺术信仰。面对材料易损的挑战,徒弟胡振波正探索产业化路径,努力将这门艺术转化为乡村发展新动能。

图为实践团对话苗春生、胡振波 五、耀州面塑:面团捏塑的丰收祈愿

实践团在铜川探访省级非遗耀州面塑传承人崔百来,感受面团承载的深情厚意。崔百来向实践团展示了他融合农科元素的作品,如《五谷丰登》,以饱满的小麦、石榴等形象,生动表达着民间对风调雨顺、仓廪殷实的美好祈愿。每一件作品都是麦作成果的艺术升华。然而,他也坦诚面塑传承面临的核心困境——易开裂褪色的物理特性。即便尝试使用现代材料,仍难以完全克服这一难题,这直接导致了早期珍贵作品的流传断层,凸显了非遗技艺在物理存续上的客观挑战。这份对材料局限的坦诚,让学子们深刻体会到传承之路的艰辛与坚守的不易。

图为实践团对话崔百来

图为实践团参观铜川博物馆

溯源:黄土深处觅麦踪

实践从麦作文明的源头启程。团队走进西北农林科技大学博览园的中国农业历史博物馆,馆内珍藏的汉代铁犁模型,其弧度设计巧妙契合黄土深耕的智慧;沉睡的碳化麦粒,无声诉说着关中千年麦作历史;《诗经》“贻我来牟”的文献记载,清晰勾勒出小麦自周代便扎根关中的文明轨迹。这些实物与文献,仿佛时光切片,让学子们直观感受到小麦如何从域外作物融入华夏农耕体系,最终成为养育关中平原的主粮力量,完成了文明融合的壮丽蜕变。

图为实践团参观西北农林科技大学博览园中国农业历史博物馆

对话:匠心指尖的非遗密码

深入非遗现场,与传承人面对面交流,是本次实践的核心。团队通过对话,系统梳理了麦作文化如何在匠人指尖转化为艺术与生活哲学。一、木版年画:刻刀下的麦作史诗

在宝鸡凤翔田家庄镇南小里村,国家级非遗凤翔木版年画第十六代传承人邰伟伟的工作室里,学子们被粗犷线条与浓烈色彩的年画世界所震撼。邰伟伟的代表作“男十忙”系列,完整再现了关中百姓开春犁地的农事全流程,人物动作细节精准呼应节气农时。“看年画就是看中国人的日子,”邰伟伟感慨道,“它承载着民俗禁忌与农耕智慧,是土地汗水的艺术再现。没有地里的庄稼,哪有纸上的热闹?”面对传承挑战,他坚守传统粗线艳色的精髓,同时融入谐音等现代元素,并积极寻求高校合作,探索微课程等传播新路。

图为实践团对话邰伟伟

被誉为“麦秆魔术师”的省级非遗凤翔草编传承人杨全省,向团队展示了化腐朽为神奇的技艺。寻常麦秆经过剖开、刮平、蒸煮、晾晒等繁复工序,最终编织成精美的草帽、灵动的生肖挂件或时尚星座摆件。杨全省展开泛黄的“阖家团圆”手稿,纹路紧密交织,深情诠释着“过日子得抱团”的生活哲理。“草编的根,扎在麦地里,也扎在生活里,”他的话语道出关中人民“物尽其用”的生存智慧。创新的星座系列成功吸引年轻消费群体,让麦秆变“金秆”,带动村民就业增收,成为非遗助力乡村发展的典范。

图为实践团对话杨全省

在杨凌宁莉餐厅,省级非遗杨凌蘸水面传承人赵军朋现场演绎古法制作。他严格选用西农培育的优质高筋小麦“小偃22”,遵循“三根二两”的分量标准,从和面、醒发到擀制成裤带面,每道工序一丝不苟,最终凝结为“面白薄筋光、油汪蒜辣香”的独特风味。实践团成员邢达云品尝后感叹:“一碗蘸水面,半部耕耘史。它不仅是饮食符号,更是关中人民将土地馈赠转化为餐桌智慧的缩影。”铜川的耀州咸汤面等面食,也共同构成了麦作饮食文化的丰富谱系。

图为实践团对话赵军朋

在长安泥塑传承人苗春生工作室,学子们被原始深沉的力量打动。苗春生执着于使用不上色的原生态黄土创作,其代表作《麦收》通过农人躬身播种的瞬间,凝练捕捉关中“脚踏实地”的精神内核。“不上色的泥塑,更能体现关中人本真的厚重与坚韧,”苗春生道出艺术信仰。面对材料易损的挑战,徒弟胡振波正探索产业化路径,努力将这门艺术转化为乡村发展新动能。

图为实践团对话苗春生、胡振波

实践团在铜川探访省级非遗耀州面塑传承人崔百来,感受面团承载的深情厚意。崔百来向实践团展示了他融合农科元素的作品,如《五谷丰登》,以饱满的小麦、石榴等形象,生动表达着民间对风调雨顺、仓廪殷实的美好祈愿。每一件作品都是麦作成果的艺术升华。然而,他也坦诚面塑传承面临的核心困境——易开裂褪色的物理特性。即便尝试使用现代材料,仍难以完全克服这一难题,这直接导致了早期珍贵作品的流传断层,凸显了非遗技艺在物理存续上的客观挑战。这份对材料局限的坦诚,让学子们深刻体会到传承之路的艰辛与坚守的不易。

图为实践团对话崔百来

互证:历史文物里的文明回响

为印证麦作文化与非遗产共生的历史逻辑,团队走进博物馆寻求古今对话。在宝鸡青铜器博物院,秦代铁犁、《秦律十八种》抄本,揭示秦人依靠精耕细作实现强国的智慧;宝鸡民俗博物馆的“陕西十大怪”展板和老旧木风车,生动展现麦作如何融入日常生活肌理。西安半坡博物馆6000年前的石斧石铲标记先民麦类种植初探;西安博物院的汉代陶井模型,见证灌溉技术对麦作稳定的保障;铜川博物馆内,汉代陶仓、铁犁等农耕文物与面食非遗展示,立体勾勒当地深厚的麦作文化图景。这些跨越时空的遗存,与传承人鲜活的技艺遥相呼应,印证“麦作文明是非遗根基,非遗是麦作精神载体”的共生内涵。

图为实践团参观铜川博物馆

启迪:麦作精神的双重维度

在铜川群众艺术馆,市政协常委辛国炜教授为团队精辟剖析麦作精神的核心:物质层面,小麦是关中人赖以生存的根基;精神层面,其漫长生长周期所需的耐心与耕作坚韧,深刻塑造了关中人民朴实、勤劳、脚踏实地的群体品格。这种血脉中的精神,在婚嫁花馍的圆满象征、草编挂件的丰年祈愿、泥塑农人“脚踏实地”的姿态中具象呈现,成为非遗作品永恒的灵魂。

图为实践团对话辛国炜

赋能:青春智慧续写新章

田野的洗礼点燃学子服务社会的热情。面对非遗传承的材料保存、传播推广和市场适应挑战,团队深受传承人“守正创新”实践的鼓舞——杨全省的草编转型、邰邰伟伟的线上探索、赵军朋的古法坚守、胡振波的产业尝试,展现非遗在新时代的无限可能。“实践让学生触摸到文明深层脉动,”带队老师蒲雨萌表示,“非遗活态传承的真谛在于坚守核心同时拥抱创新。麦作文化是沃土,非遗是精神的现代表达。”作为肩负强农兴农使命的西农学子,团队不仅全程记录实践过程,制作非遗纪录片,更计划依托学校农科优势,开发传统技艺数字化记录与创新传播方案,为解决非遗传承实际问题、助力农耕文明保护与“三农”事业贡献智慧。麦浪翻涌处,青春足迹正绘就乡村文化振兴的新篇章。(通讯员:蒲雨萌 邢达云)责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 少年致敬大工匠,党心凝聚中国梦 ——物理学院团委学生会服务队开展三下乡活动课程

- 2025年7月12日,华南师范大学物理学院团委学生会服务队与佛山市顺德区星槎小学联合开展了一节别出心裁的思政课。

- 三下乡 2025-08-11

- 行囊载满星光,多彩课程叩响乡野新晨

- 行囊载满星光,多彩课程叩响乡野新晨

——梦企航支教团夏令营“开营第一课”

- 三下乡 2025-08-11

- 学习部“以文牵科脉,下乡筑梦魂”三下乡社会实践活动

- 为深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,提升乡村群众科学素养,助力乡村振兴,聊城大学东昌学院中文系知行者科普志愿服务

- 三下乡 2025-08-11

- 守护银发,筑牢防线—泰州学院外国语学院“菁英探知·双擎赋能”团队开展防范养老诈骗讲座

- 三下乡 2025-08-11

- 风吹稻浪启童智,知行合一润童心

- 三下乡 2025-08-11

三下乡热点

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践