今日大学生网,社会实践报告投稿平台

理论宣讲怎样更“对味”?湖师学子走进基层找答案

发布时间:2025-07-11 阅读:

理论宣讲怎样更“对味”?湖师学子走进基层找答案

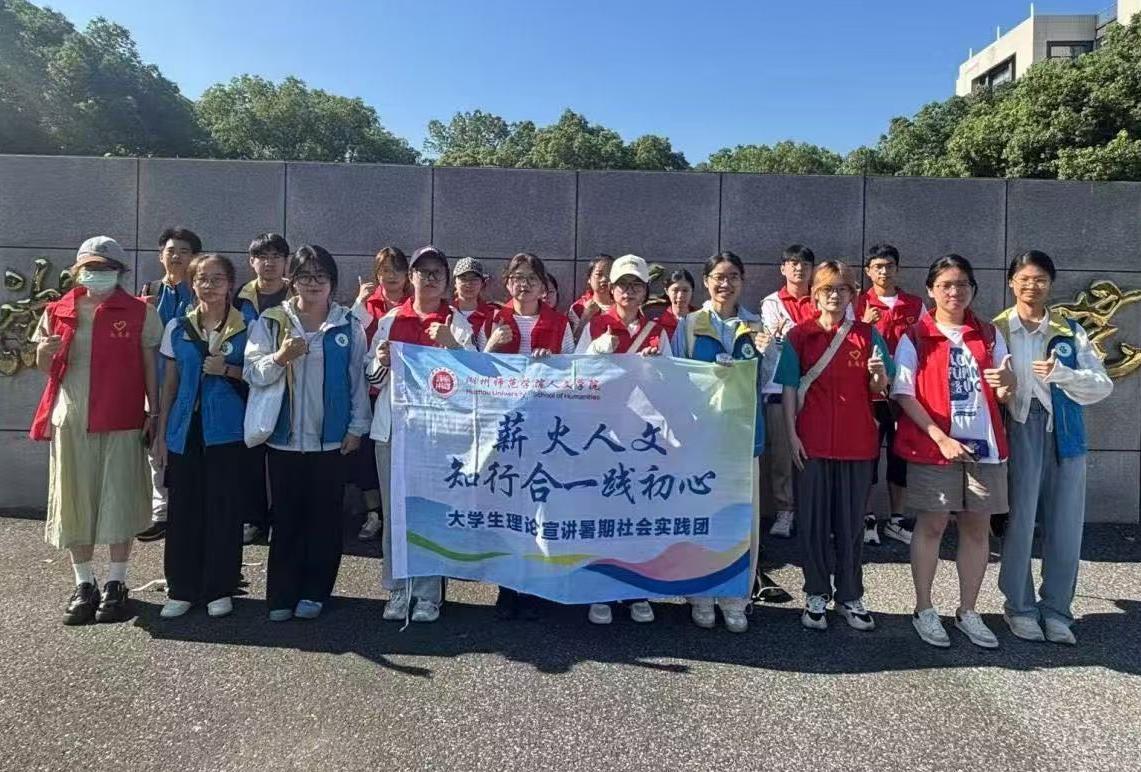

“宣讲不是单向输出,得先倾听人民的心声。”7月盛夏,湖州热浪翻涌,一群年轻身影已奔波在村落与社区之间。为探索理论宣讲新路径、让党的创新理论直抵人心,湖州师范学院人文学院“薪火人文·知行合一践初心”大学生理论宣讲暑期社会实践团正式启动。这支由21名跨新闻、中文、历史专业学子组成的队伍,在两位指导老师带领下,深入杨溇村、潞村、金锁社区、紫云社区、市陌河社区等三十余个村社,迈出关键第一步:俯身基层,问需于民,调研群众对大学生宣讲的期待和需求。

图1:“薪火人文·知行合一践初心”大学生理论宣讲暑期社会实践团

精研深耕:问需于民,构筑宣讲闭环“设计图”

启程之前,灯火通明的会议室是社会实践团队的第一战场。“宣讲切忌只站在自己的角度想问题,一定要多换位思考,多从听众的立场去考量”两位指导老师反复叮嘱。为精准捕捉不同群体的需求,成员们熬过数个深夜,字斟句酌设计出分层问卷与访谈提纲——面向普通居民、村社干部、往届组织者三类对象精准设问。从潞村老人对本地历史融入的期待,到紫云社区家长对亲子共学形式的建议,每一份反馈都成为构筑“需求调研-模式设计-效果反馈”这一创新闭环的基石。一份份反复打磨的方案,是青年学子对“知行合一”初心的第一次庄重践行。脚步丈量:青春之声在阡陌巷陌间回响

带着前期精心准备的“设计图”,团队踏上了覆盖湖州三十余个村社的实践征途。在每一寸土地,俯身倾听最真实的声音。在潞村,面对古村留守老人居多的现状,村工作人员直言:“讲隔夜菜不能吃啊、三伏天别贪凉这些,他们就记住了!”她建议宣讲内容要实在,紧扣生活习惯与健康知识。村书记则从历史经验出发,点明关键:“古代教化百姓靠戏剧,今天也得用喜闻乐见的形式。一台越剧、一场露天电影,前面插点宣传,比干讲效果好。”他坦言枯燥的理论宣讲形式村民听不进去,并强调潞村兼具景区的特殊性,鼓励团队利用现有活动平台巧妙融入宣讲内容。

图2:团队成员与潞村居民进行交流

在汀州苑社区,社区书记对大学生宣讲寄予厚望,更提出深刻见解。他强调宣讲精神在于“助人自助”和“深耕本土”。对于宣讲形式,他推崇白居易“老妪能解”的智慧:“要接地气,莫浮夸!三句半、脱口秀、路演快闪,都是好法子。”他犀利指出学生不足在于“专业性知识欠缺”,并给出问卷设计“金标准”:题目架设要考虑受众理解力、控制问卷长度、选择合适时机地点。其核心思想振聋发聩:“调研目的要与居民需求完美契合,否则很难成功!”

图3:团队成员对社区工作人员开展访谈

图4:团队成员与社区工作人员进行深入交谈

未来展望:让青春之声在沃土中持续生长

当实践团的旗帜卷起,行囊里满载的并非终结,而是更深远的叩问与希冀。数个日夜的躬身实践,百余名城乡百姓的真诚对话,让这群青年学子比任何时候都更清晰地触摸到理论宣讲的生命力所在——它必须扎根于泥土,回响在巷陌,生长于人心。“我们带走的,是基层老百姓给予的珍贵启示。”团队成员感慨。潞村书记关于“教化之道”的古老智慧,汀州苑陈书记对“长久深耕”的殷切期盼,潜庄社区对“破局新生”的迫切呼唤,不过是三十余个调研村社的生动缩影,他们无不指向一个核心:青春宣讲的价值,在于成为一座流动的桥,一头连着理论的星辰大海,一头接着百姓的烟火日常。

团队调研社区乡村的宝贵经验,已为青年学子点亮前行的路标。带着“知行合一”的初心,他们将继续扎根基层,推动理论宣讲从实际出发,向更广阔的城乡社区传递温暖与力量。这份在实践中凝聚的“薪火”,将在持续的行动中,照亮更多寻常巷陌,展现理论的生命力与青年的时代担当。

图5:“薪火人文·知行合一践初心”大学生理论宣讲暑期社会实践团

图5:“薪火人文·知行合一践初心”大学生理论宣讲暑期社会实践团指导老师:吴安迪、谭珊

通讯员:王雅卓、鲍迎梅

2025年7月7日

通讯员:王雅卓、鲍迎梅

2025年7月7日

作者:王雅卓 鲍迎梅 来源:湖州师范学院

责编:周云

扫一扫 分享悦读

社会实践推荐

- 理论宣讲怎样更“对味”?湖师学子走进基层找答案

- 湖州师范学院人文学院“薪火人文·知行合一践初心”大学生理论宣讲暑期社会实践团于6月28日正式启动,深入三十余个村社,俯身基层,问

- 社会实践 2025-07-11

- 走进桥隧观实战 开放共享启新篇——电信学院桥下空间实践队赴上海浦江桥隧运营管理有限公司

- 7月2日晚,上海电力大学电信学院上海桥下空间实践队成员前往古北路桥,调研其桥下空间。我队学生采访了周边居民和路人对桥下空间的满意

- 社会实践 2025-07-11

- 探寻铁路交汇点:见证交通脉络,感悟历史意义

- 7月7日下午3点,铁脉新传实践团成员来到二龙山烈士陵园旁的铁轨交汇处。在这里襄渝铁路、襄渝铁路复线与武西高铁三条铁路线纵横交错,

- 社会实践 2025-07-11

- 豫北医学院赴平原示范区凤湖景区急救宣讲团

- 豫北医学院赴平原示范区凤湖景区进行急救宣讲

- 社会实践 2025-07-11

- 追寻历史印记,传承民族精神——记6月30日暑期社会实践团探访宁波红色遗址

- 为铭记历史、弘扬抗日抗倭的民族精神,2025年6月30日,实践团成员走进宁波侵华日军细菌战鼠疫区遗址、镇海口海防历史博物馆等多地,在

- 社会实践 2025-07-11

- 山建大丹心织梦青年团:非遗传承进社区 温情陪伴暖夕阳

- 近日,山东建筑大学的丹心织梦青年团以“青春担当,非遗温情共递”为主题,于7月4日至5日深入济南历城区唐冶街道春江郦城东社区及郭店

- 社会实践 2025-07-11

- 智慧助老e路,安全护老同行(二)

- 7月10日,笔者走访退伍军人娄天民,在共同翻阅战友聚会合影相册的过程中,回溯了他15年野战部队生涯中的峥嵘过往,包括参与抗洪救灾等

- 社会实践 2025-07-10

- 智慧助老e路,安全护老同行(一)

- 为助力老年人融入数字生活,守护其使用智能设备的安全,开展 “智慧助老e路,安全护老同行” 实践活动。通过教学智能手机操作、普及网

- 社会实践 2025-07-10

- 江理学子“万名大学生进千站”:互动问答撑起儿童“网络防诈安全伞”

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动大学生深入基层实践,7月9日,江西理工大学“矿冶燎原·千站律动”“万名大学生

- 社会实践 2025-07-10

- 江理学子“万名大学生进千站:“蒙眼贴鼻”创新游戏点亮儿童安全技能

- 7月8日,江西理工大学资源与环境工程学院“矿冶燎原·千站律动”“万名大学生进千站”文明实践志愿服务队的队员们走进赣州市峰山社区,

- 社会实践 2025-07-10