今日大学生网,社会实践报告投稿平台

用影像讲述贝雕传承中的匠心

发布时间:2025-07-21 阅读:

7月18日至7月20日,山东科技大学经济管理学院传薪视界实践队围绕“青岛贝雕非遗文化短视频传承”主题,在青岛贝雕艺术馆开展为期三天的专题调研活动。实践团队通过参观馆藏、亲身体验、深度采访等形式,系统挖掘贝雕技艺的历史底蕴与当代价值,旨在以镜头语言助力这项非遗技艺的传播与传承。

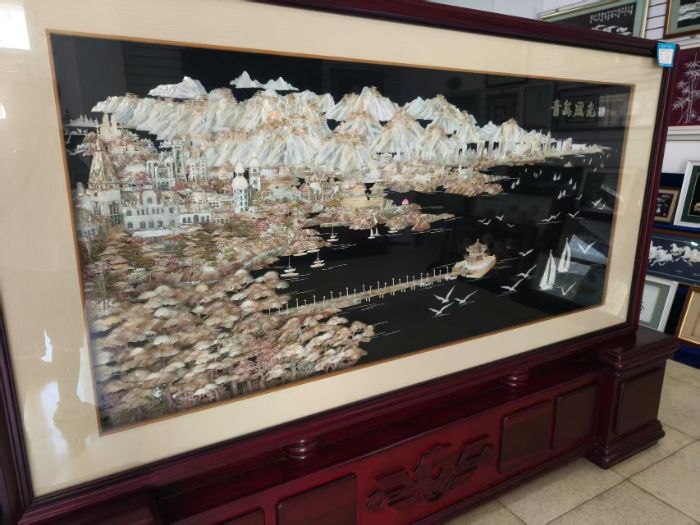

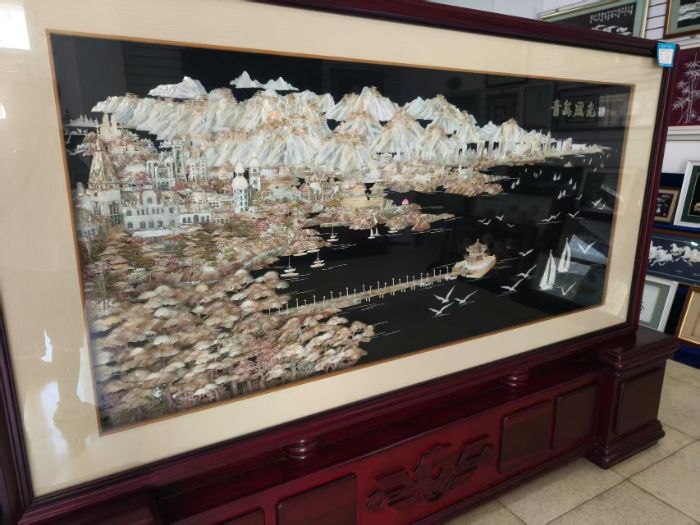

图1 团队成员合照,山东科技大学王福欣提供 7月18日上午,实践团队抵达青岛贝雕艺术馆,朱经理热情接待并带领参观馆藏的百余件贝雕珍品。展厅内,复刻万里长城的贝雕屏风《万里长情》以贝壳天然色泽还原历史韵味,展现青岛海滨风情的《青岛风光》用螺钿拼贴出海鸥活力,融入现代设计的贝雕首饰则碰撞出时尚火花。朱经理详细介绍,青岛贝雕以本地扇贝、鲍鱼壳为原料,经三十余道工序制成,“点螺”“平磨”等技法尤称一绝,能让贝壳绽放玉石般温润光泽。

图2 《青岛风光》,山东科技大学张光洁提供 随后,团队观摩贝雕制作过程:老师傅用镊子夹起发丝粗细的贝丝拼出牡丹纹路,另一师傅反复打磨贝壳边缘至绸缎般光滑。阳光折射的贝壳碎屑光斑,让成员直观感受“慢工出细活”的坚守。下午的座谈会上,朱经理与五位工匠分享自己的创新探索,在提及机器辅助创作时,强调“手工打磨的精细度不能丢”;同时也坦言学艺周期长、年轻人不愿入行等传承困境,让这项技艺面临断代风险。团队成员重点记录了贝雕中的“海洋符号”,意识到短视频不仅要呈现工艺精巧,更要讲好匠人故事与城市情怀。

7月19日,团队转入实践体验环节。在贝雕制作工坊,朱经理备好扇贝、鲍鱼壳碎片及制作工具,成员小刘、小李分别尝试制作星型与心形贝雕发卡。制作中,两人通过勾勒轮廓、调整贝片角度完成造型,相互配合处理胶水溢出、贝片移位等问题,朱经理适时指导黏合剂用量与固定技巧。历时一个半小时,两件作品完成:星型发卡以银白贝片构成星形,天然光泽随光线流转;心形发卡通过分层拼贴呈现立体效果,虽不似成品精致,却显手工质感。小刘、小李坦言,亲身体验后才真切体会到工匠娴熟技艺背后是无数次重复练习的沉淀。

图3 团队成员制作贝雕过程,山东科技大学王福欣提供 7月20日,团队与贝雕传承人展开深度交流,聚焦技艺传承现状与发展路径。传承人分享了数十年坚守的历程:自幼受兴趣引领入行,曾遇技艺瓶颈,在专家指导下通过钻研与创新实现突破,形成兼具传统与时代审美的风格。谈及工艺难点,传承人强调设计是核心,需综合考量贝壳纹理、色彩及文化内涵。从市场受众看,贝雕作品以往多用于企业文化交流,近年借短视频拓展受众,吸引青少年参与体验,为传承注入新活力。

图4 团队成员与非遗传承人交谈,山东科技大学王福欣提供 此次调研中,实践队系统梳理了贝雕技艺的历史脉络、工艺特点及传承困境,通过亲身体验深化对“匠心”的理解。团队表示,将以调研成果为基础,策划系列短视频,全面展现贝雕技艺与传承故事,为这项融合海洋文化与工匠精神的非遗技艺搭建多元化传播平台,助力其在新时代焕发新活力。

图1 团队成员合照,山东科技大学王福欣提供

图2 《青岛风光》,山东科技大学张光洁提供

7月19日,团队转入实践体验环节。在贝雕制作工坊,朱经理备好扇贝、鲍鱼壳碎片及制作工具,成员小刘、小李分别尝试制作星型与心形贝雕发卡。制作中,两人通过勾勒轮廓、调整贝片角度完成造型,相互配合处理胶水溢出、贝片移位等问题,朱经理适时指导黏合剂用量与固定技巧。历时一个半小时,两件作品完成:星型发卡以银白贝片构成星形,天然光泽随光线流转;心形发卡通过分层拼贴呈现立体效果,虽不似成品精致,却显手工质感。小刘、小李坦言,亲身体验后才真切体会到工匠娴熟技艺背后是无数次重复练习的沉淀。

图3 团队成员制作贝雕过程,山东科技大学王福欣提供

图4 团队成员与非遗传承人交谈,山东科技大学王福欣提供

作者:刘星,王福欣 来源:山东科技大学传薪视界实践队

责编:周云

扫一扫 分享悦读

社会实践推荐

- 与老干部大学舞蹈队李萍奶奶共舞-感受银发风采

- 鹿邑县社会实践中,笔者探访银发舞者李萍奶奶,见证其对舞蹈的热爱与执着,感悟到热爱可抵岁月漫长的真谛。

- 社会实践 2025-07-21

- 访退伍军人娄天民-从合影中读懂军人的赤诚与坚守

- 7月10日,娄梦雅走进退伍军人娄天民的家中,与他一同翻开那本承载着岁月记忆的战友聚会相册。一张张定格的瞬间,不仅串联起一段段热血

- 社会实践 2025-07-21

- 艺彩绘童心,百纷传文脉——让文艺之花绽放在乡村

- 这个暑假,汉江师范学院“艺百纷”中华优秀传统艺术文化传承小分队的身影,成了多地乡村与社区里最鲜活的风景。队员们带着美术、手工、

- 社会实践 2025-07-21

- 用影像讲述贝雕传承中的匠心

- 7月18日至7月20日,山东科技大学经济管理学院传薪视界实践队围绕“青岛贝雕非遗文化短视频传承”主题,在青岛贝雕艺术馆开展为期三天的

- 社会实践 2025-07-21

- 山东大学“青衿新程筑梦行”社会实践队召开安全教育与思想建设会议

- 为贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,积极响应校团委、学院团委对社会实践的工作指示,坚定落实国家文旅局《“十四五”非物

- 社会实践 2025-07-21

- 山东大学“青衿新程筑梦行”社会实践队召开前期工作会议

- 为保证暑期社会实践的顺利进行,7月5日,“青衿新程筑梦行”社会实践队队长赵文涌召开了本次社会实践的前期工作会议,就此次活动的时间、

- 社会实践 2025-07-21

- 多彩向阳服务队:实干为刃,于艺术之境绽放青春光彩

- 社会实践 2025-07-20

- 当青春遇见非遗:泉州海洋职业学院学子赴仙游榜头开展木雕技艺传承调研实践活动

- 社会实践 2025-07-20

- 中国计量大学2025“微光致远”实践第九天——晨光启智,科学萌芽

- 社会实践 2025-07-20

- 盐城工学院信息工程学院志愿者团队深入社区开展急救科普实践

- 6-7月,盐城工学院信息工程学院“卫生科普人人知,紧急救护人人会”志愿者团队走进了新四军纪念馆、盐城南洋镇盐东社区、阜宁县吴滩社

- 社会实践 2025-07-20