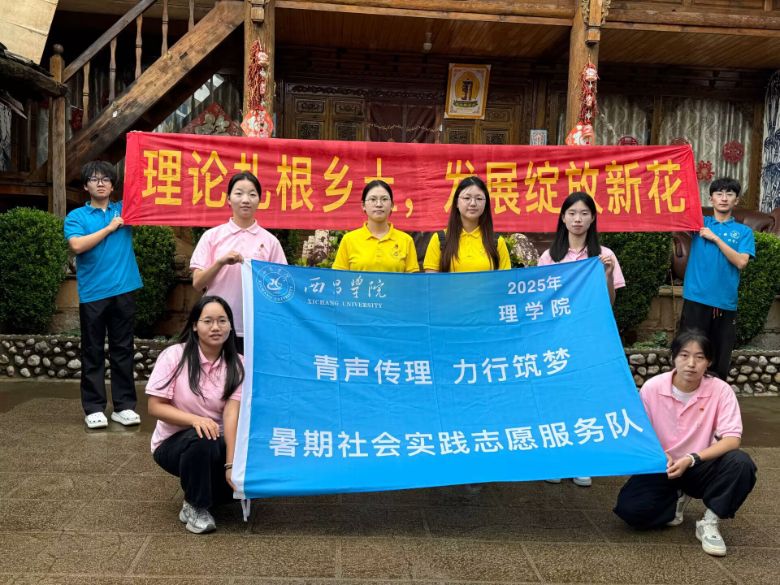

理论扎根乡土 青春助力振兴

理论扎根乡土 青春助力振兴

党的二十大报告指出,要“健全用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践工作体系”。为响应国家号召,推动党的理论在少数民族地区落地生根,2025年7月5日至9日,西昌学院理学院“青声传理·力行筑梦”暑期社会实践队深入四川省凉山彝族自治州盐源县匹夫村,开展理论宣讲与调研活动。通过分众化、互动式的创新模式,团队将党的理论与乡村实际相结合,为乡村振兴注入青春活力。

|

一、创新宣讲模式,破解“最后一公里”难题匹夫村作为典型的少数民族聚居村落,村民以彝族为主,部分老年人仅通晓彝语,青少年对党的理论认知较为薄弱。针对这一现状,实践队采取“彝汉双语宣讲”“情景模拟”“线上+线下结合”等方式,精准对接不同群体需求。

1. 分众化宣讲:面向村民,结合医保、养老等民生政策,以本地案例阐释理论内涵;面向青少年,设计“2035愿景拼图”“情景剧”等趣味活动,激发学习兴趣。

2. 文化融合:挖掘摩梭族传统纺织技艺中的红色元素,提出“红色文化+非遗技艺”特色文旅方案,推动党的理论与民族文化深度融合。

3.技术赋能:通过推送政策理论讲解,开发“语音播报+图文”简易工具,跨越数字鸿沟,扩大覆盖面。

二、实践成效显著,理论深入人心通过问卷调查、实地访谈及互动宣讲,实践队取得以下成果:

1.认知提升:村民政策知晓率提高41%,青少年理论兴趣度提升67%;80%受访者认为互动宣讲更易理解。

2.情感共鸣:入户宣讲中,团队成员以通俗语言传递党的关怀,搭建党群“连心桥”,增强了村民的政治认同感。

3.长效影响:团队与村委会建立返乡大学生定期宣讲机制,确保理论传播可持续;提出的文旅方案获当地政府关注,为乡村振兴提供新思路。

三、经验与启示

1.贴近需求:宣讲内容需结合地方实际,用“接地气”的语言和案例增强吸引力。

2.多元协同:构建“政府-高校-村社”联动机制,整合资源形成合力。

3.创新载体:善用新媒体技术,兼顾传统与现代传播方式,提升宣讲精准度。

结语

此次实践活动既是大学生深入基层、服务社会的生动体现,也是党的理论在少数民族地区创新传播的成功探索。未来,西昌学院理学院将继续发挥专业优势,深化校地合作,为乡村振兴与民族团结进步贡献青春智慧。

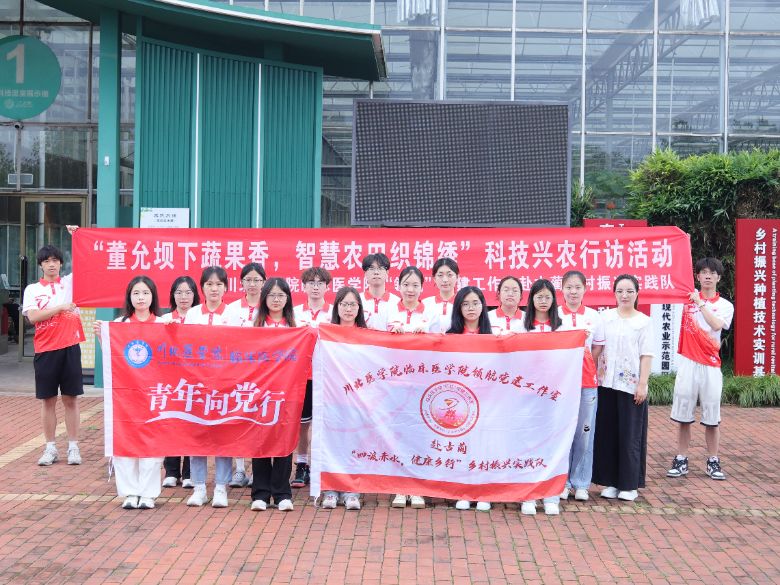

- 董允坝下蔬果香,智慧农田织锦绣——川北医学院临床医学院乡村振兴实践队在董允坝开展科技农

- 为聚焦科技农业与乡村振兴全面融合,深入学习现代农业知识,7月12日下午,川北医学院临床医学院“领航”党建工作室赴古蔺“四渡赤水,

- 三下乡 2025-07-13

- 兰州交通大学志愿者为乡村儿童打造多彩暑期课堂

- 兰州交通大学土木工程学院“三下乡”志愿服务队在梅坡村开展第二天的暑期实践活动

- 三下乡 2025-07-12

- 巢湖学院数学与大数据学院赴同大镇“智汇农业,数联乡村”智慧农业发展调研团——赴同大镇访

- 三下乡 2025-07-12

- 数智赋能田野间,同心共绘振兴卷

- 7 月 2 日,巢湖学院 “智汇农业,数联乡村” 智慧农业发展调研团赴庐江县同大镇开展实地调研,旨在探索智慧农业发展应用现状及数字技

- 三下乡 2025-07-12

- 谋定而后动 智慧调研团启航智慧农业实践新征程

- 7 月 1 日上午,巢湖学院赴同大镇及王家坝智慧农业发展调研团召开 “三下乡” 前期准备会议,部署实践任务。会上明确成员职责,涵盖实

- 三下乡 2025-07-12

- 巢湖学院赴同大镇及王家坝"智汇农业,数联乡村"智慧农业发展调研团--开展蔬菜大棚调研活动

- 三下乡 2025-07-12

- 兰州交通大学电子与信息工程学院“E路童心,科教兴乡”暑期“三下乡”支教团实践活动纪实(

- 为响应国家乡村振兴战略,助力乡村教育发展,兰州交通大学电子与信息工程学院“E路童心,科教兴乡”暑期“三下乡”支教团精心筹备后顺

- 三下乡 2025-07-12

- 安全同行,绘就多彩童年

- 三下乡 2025-07-12

- 播撒知识种子,静待成长花开

- 清晨的阳光透过教室的窗户洒进来,为平凡的教学日镀上一层温暖的金色。在这里,支教老师与孩子们共同书写着成长的篇章,知识的种子在欢

- 三下乡 2025-07-12

- 以智慧农业赋能教育新未来

- 7 月 6 日,巢湖学院 “智汇农业,数联乡村” 智慧农业发展调研团前往岗岭社区开展实践活动,为普及智慧农业知识、提升乡村青少年对农

- 三下乡 2025-07-12

- 1

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 2

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 3

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 4

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践

- 5

- “三下乡”助力乡村振兴:金山青年学子为平潭古村文旅融合“把脉开方”

- 6

- 小手牵大手,书香润童心

- 7

- 巾帼不让须眉,赓续红色基因——贵州大学阳明学院巾帼基因实践队三下乡活动

- 8

- 滁院学子三下乡实践感悟:弘扬传统文化,传承文化基因

- 9

- 滁州学院学子赴南京"寻红色,悟非遗”开展暑期"三下乡”社会实践活动

- 10

- 发展成就观察团 | 交心传温情,青春伴夕阳