今日大学生网,社会实践报告投稿平台

“侨见新声”实践队:用镜头和笔触唤醒侨乡记忆

发布时间:2025-07-27 阅读:

习近平总书记指出:“侨批是华侨华人历史的重要见证,蕴含着中华民族深厚的家国情怀和艰苦奋斗精神。”一纸侨批,两地相思;银信合封,家国同脉。如何让无言的世界记忆遗产“活”起来,成为侨乡发展、文旅融合的内生动力?2025年7月23日,莆田学院“侨见新声”实践队深入百年侨乡泉州,围绕侨乡历史、爱国爱乡、家风美德、文化传承故事、侨批保护利用等多方面内容,用数字光影诠释“一诺千钧”的精神传承,解读赓续文化根脉的时代密码。

一、墨香未绝:一字一句,连起两岸三代人

2025年,是中国“侨批档案”入选联合国教科文组织“世界记忆名录”的12周年。而这一年,也是姜明典老先生写侨信的第58年。

告别姜老,实践队转赴侨乡文化名村石狮华山村。成片的百年侨厝静静矗立,红砖墙嵌着异域风情的彩色瓷砖,罗马柱撑起闽南式燕尾脊。学生们穿行在幽深巷陌,指尖抚过门楣上精雕的“南阳衍派”“陇西传芳”,如同翻阅一部部无字的家族史诗。

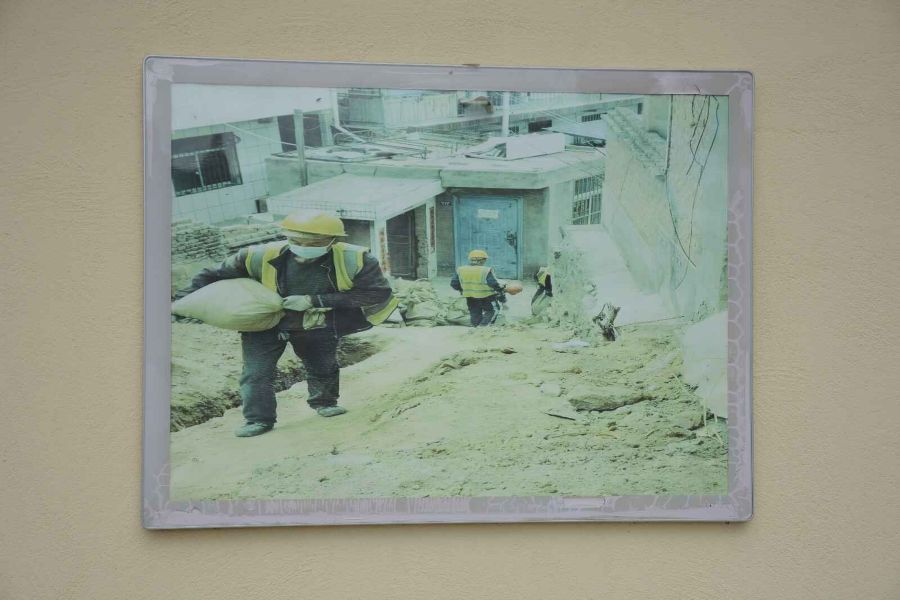

华山村现存闽南传统大厝41处、番仔楼7处、石头房29处。为加快保护传统文化、华侨文化遗存,华山村以爱国爱侨及家风家训传承为主题,做好古建筑“活化”文章。在华山村古民居家风家训馆里,一言一字润物细无声,“家国”在亲情血脉中绵延不断,同学们驻足其中,感悟老一辈海外侨胞艰辛的创业史和深沉的家国情。

泉州市双阳街道南山社区是是海内外著名的“峇厘村”。实践队走进双阳华侨农场文化展示馆,了解农场的发展历程、文化特色及华侨群体的生活情况。

在社区“侨情调解室”“邻里公共文化空间”,团队成员与归侨侨眷、社工服务志愿者进行交谈,体验了全国首个侨乡特色AI助手“小侨”。当印尼归侨的古早味咖啡香融入数字服务,南山村这座承载着六百多年侨乡记忆的闽南社区正焕发新生。

在泉州侨批馆及鲤城区侨批馆,同学们将笔触镜头对准“信、银、人、路”,通过文物实证与场景活化,感知真实可触的侨批文化记忆。

据工作人员介绍,当前侨批传承保护的模式不断推陈出新,沉浸式展览及互动活动让文字跃然纸上,数字技术的广泛运用让侨批得到更好的留存和保护。未来将借助AI等前沿科技,推动科技与人文交融碰撞,激发侨批文化跨越代际的情感共鸣。

作者:蔡雅煌,庄湘檽 来源:莆田学院“侨见新声”实践队

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- “侨见新声”实践队:用镜头和笔触唤醒侨乡记忆

- “侨见新声”实践队深入百年侨乡泉州,开展侨乡文化实践。在街边小摊,年逾古稀的姜明典老人讲述了他自1967年子承父业、58年坚守代

- 三下乡 2025-07-27

- 三下乡|西安建筑科技大学土木工程学院赴河北省涿州市107国道沿线及码头镇开展洪灾城市韧性评

- 7月25日,西安建筑科技大学土木工程学院“砥城为民,有韧有余”暑期社会实践团针对涿州市洪灾后的恢复重建情况开展实地调研。

- 三下乡 2025-07-26

- 三下乡|西安建筑科技大学土木工程学院赴河北省涿州市北拒马河北坛村等地开展实地调研活动

- 2025年7月24日,西安建筑科技大学土木工程学院“砥城为民,有韧有余”暑期社会实践团(以下简称实践团)深入涿州市多个街道、乡镇,开

- 三下乡 2025-07-26

- 合肥工业大学学子赴六安市崔店村助力乡村振兴

- 三下乡 2025-07-26

- 问卷声里话禁毒防艾,物资袋中装知识关怀

- 2025年7月6日至8日,西昌学院理学院师生组成的“禁毒防艾”青艾先锋志愿服务团,深入四川省凉山州盐源县泸沽湖镇木垮村、多舍村开展“

- 三下乡 2025-07-26

- 河海大学实践团:赴扬州、镇江两地开展创新创业实践

- 为深入学习深入学习贯彻习近平总书记 “节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力” 的治水思路,积极响应南水北调国家战略,2025年7月

- 三下乡 2025-07-26

- 江财学子深入陕北三村调研,数字人带货遭遇“黄土高原式”考题

- 2025年7月26日,江西财经大学“延”途有你实践队赴延安市宝塔区高家园则、毗圪堵、张坪三村,调研数字人直播销售农产品落地情况。调研

- 三下乡 2025-07-26

- 江西财经大学“延”途有你队深入三村调研助力乡村振兴

- 近日,江西财经大学“延”途有你队青年大学生深入高家园则村、毗圪堵村、张坪村开展实地调研,助力乡村振兴。队员们走访三村,深入了解

- 三下乡 2025-07-26

- 河图之“Mg”实践团黄家铺社区生态赋能行动:以黄河为脉,播撒知识与热爱

- 近日,河图之“Mg”暑期社会实践团在淄川区黄家铺社区开展了为期五天的科普支教活动,以黄河文化为核心纽带,融合科普教育、学业辅导、

- 三下乡 2025-07-26

- 中国矿业大学实践团走进宋庄四新村 “探秘月球”观太阳

- 三下乡 2025-07-26

三下乡热点

- 1

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 2

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 3

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 4

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 5

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 6

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践

- 7

- 本草青春赋能乡村 红色薪火照亮征程 ——药学系“明月本草行”实践队赴明月村开展“三下乡”

- 8

- 小手牵大手,书香润童心

- 9

- “三下乡”助力乡村振兴:金山青年学子为平潭古村文旅融合“把脉开方”

- 10

- 肇庆学院学子浦特农业行:乡村企业兴农路,青春感悟振兴力