今日大学生网,社会实践报告投稿平台

“彝路承光”三下乡--彝海寻踪,触摸民族团结的历史温度

发布时间:2025-07-29 阅读:

为响应暑期“三下乡”实践号召,四川卫生康复职业学院“彝路承光”非遗、红色文化宣传队走进四川冕宁县彝海结盟纪念景区;映入眼帘的是彝海结盟纪念碑。碑上刘伯承与小叶丹握着双手,将1935年那个盛夏的温度凝固成永恒。

踏入博物馆,我们跟随讲解员的脚步了解历史。在“光辉历程”展区,队员们围着立体地形沙盘,用手指沿着红箭头标记的路线比划,听讲解员讲述“巧渡金沙江”“红军长征过西昌”的细节时,有人认真拍下史料照片,有人在录音笔旁按下了录制键。

转过展角,“彝海结盟”展区瞬间将时间拉回那个改变命运的午后。讲解员介绍了刘伯承与小叶丹在彝海边歃血为盟,共饮鸡血酒,结为兄弟,图中简单而庄重的仪式,成为了民族团结的永恒见证,也为红军顺利北上开辟了道路。

走到“长征路上谱新章”展区,讲解员笑着说:“这部分要让大家看看冕宁的新面貌。”看着旅游数据展板,队员们互相讨论着近年来的游客增长曲线;面对稀土工业样品,地理好的同学还向大家科普了稀土对于我国工业的重要性。

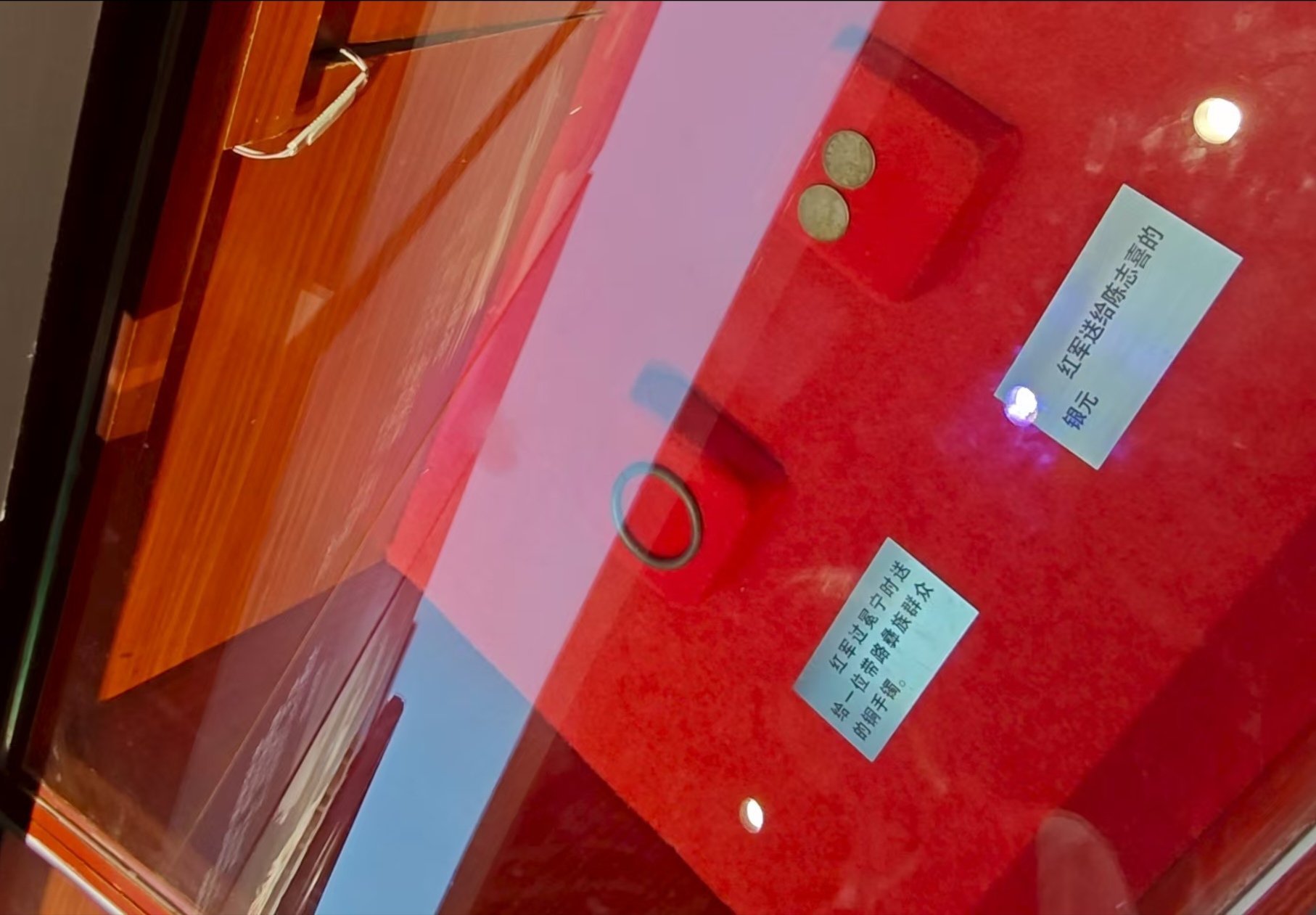

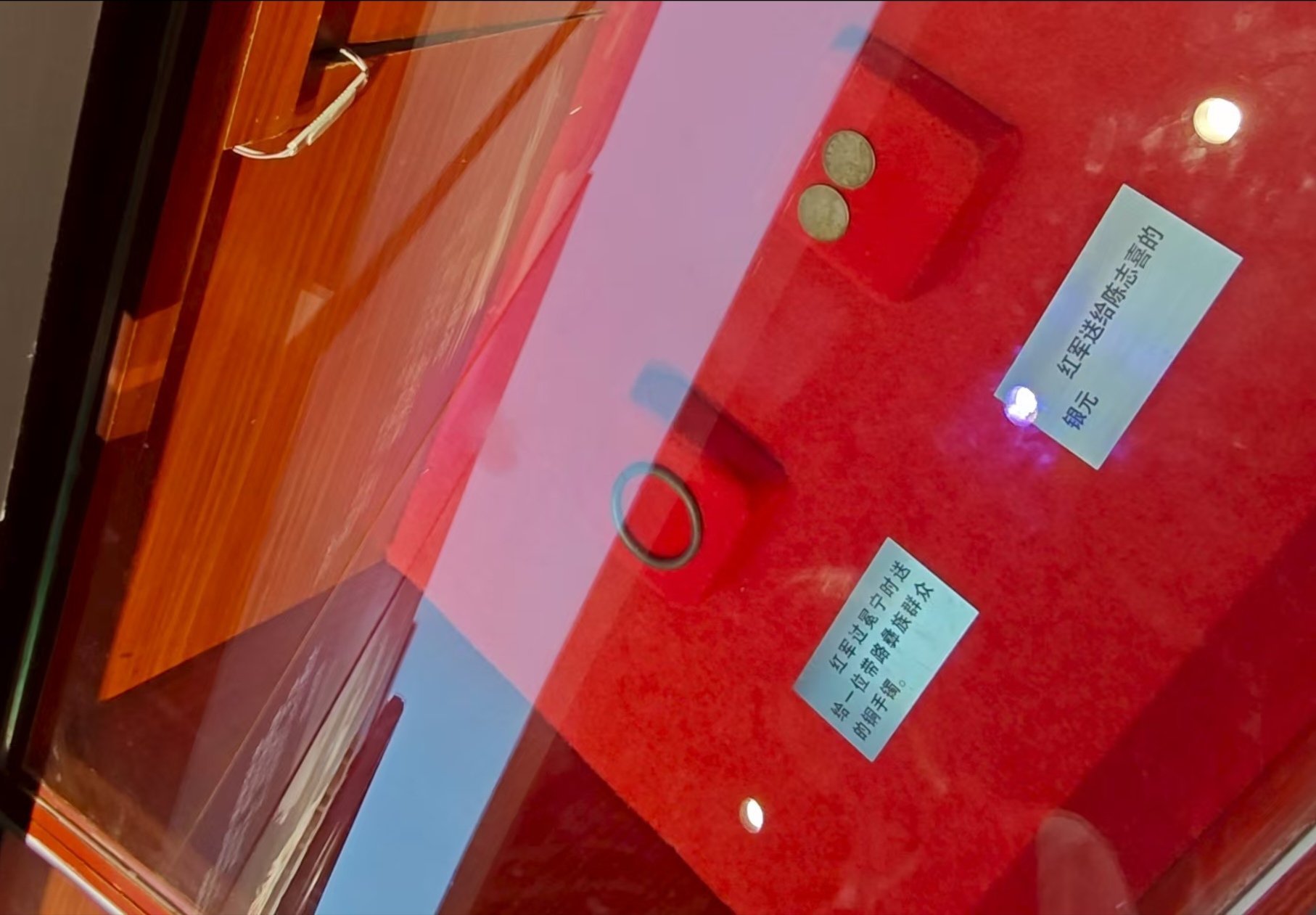

“永远的丰碑”展区里,讲解员的声音低沉了些:“这位是扈九岭先生,在物资匮乏的年代,先生拿六十斤面粉给红军做了馒头。”展柜里,那枚红军过冕宁时送给带路彝族的铜手镯已褪色,大家轮流观察内侧的刻痕,有人特意拉近镜头拍下细节,说要放进实践报告里。

离馆时,纪念馆的灯光映着 “民族团结” 的字样。展柜里的文物仍在低语,诉说着歃血为盟的赤诚。如今彝海畔的新貌,是结盟精神的延续。我们带走的不仅是记忆,更是传承的责任。让结盟故事流传,让团结火种永续。

离馆时,纪念馆的灯光映着 “民族团结” 的字样。展柜里的文物仍在低语,诉说着歃血为盟的赤诚。如今彝海畔的新貌,是结盟精神的延续。我们带走的不仅是记忆,更是传承的责任。让结盟故事流传,让团结火种永续。

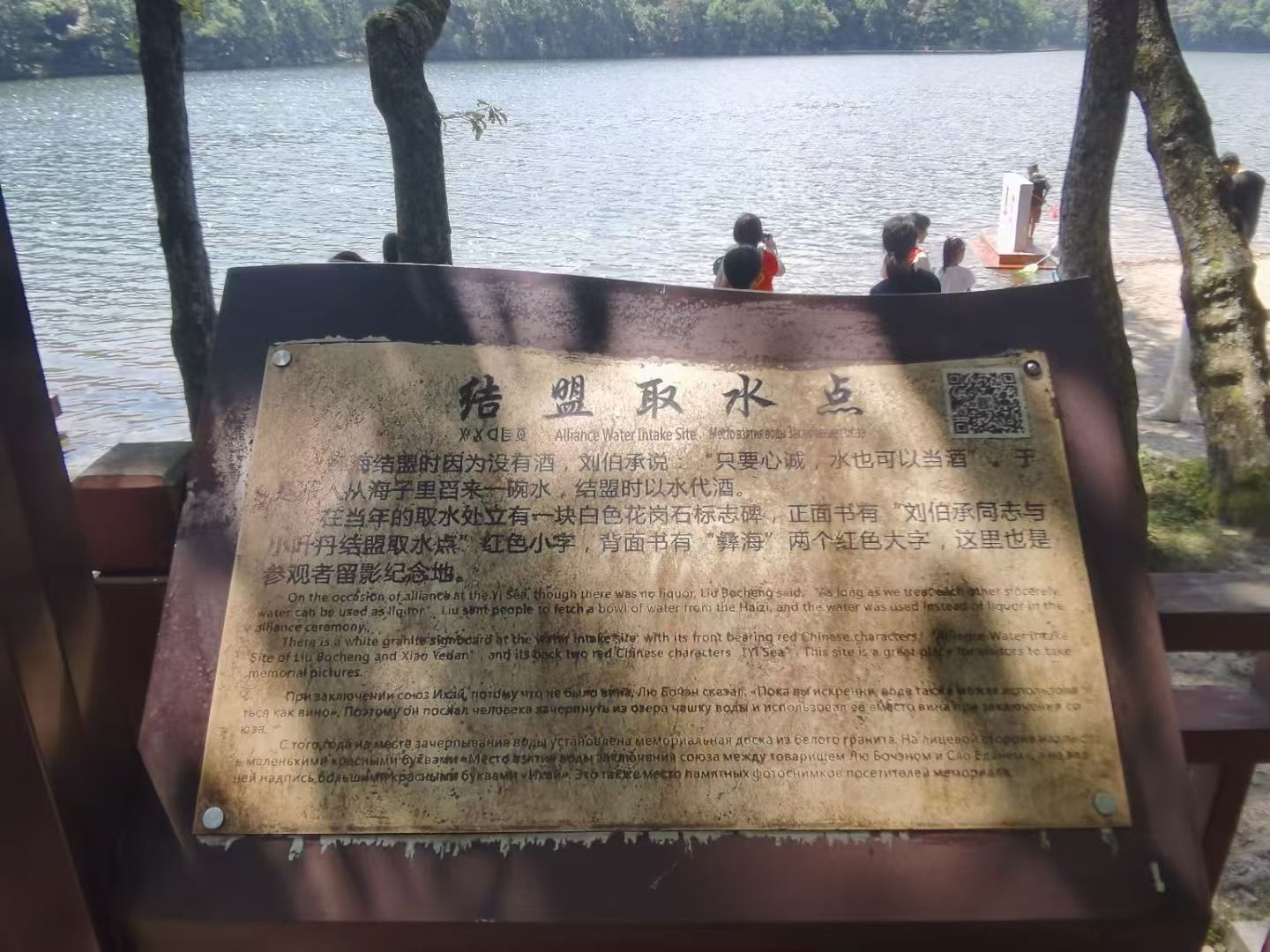

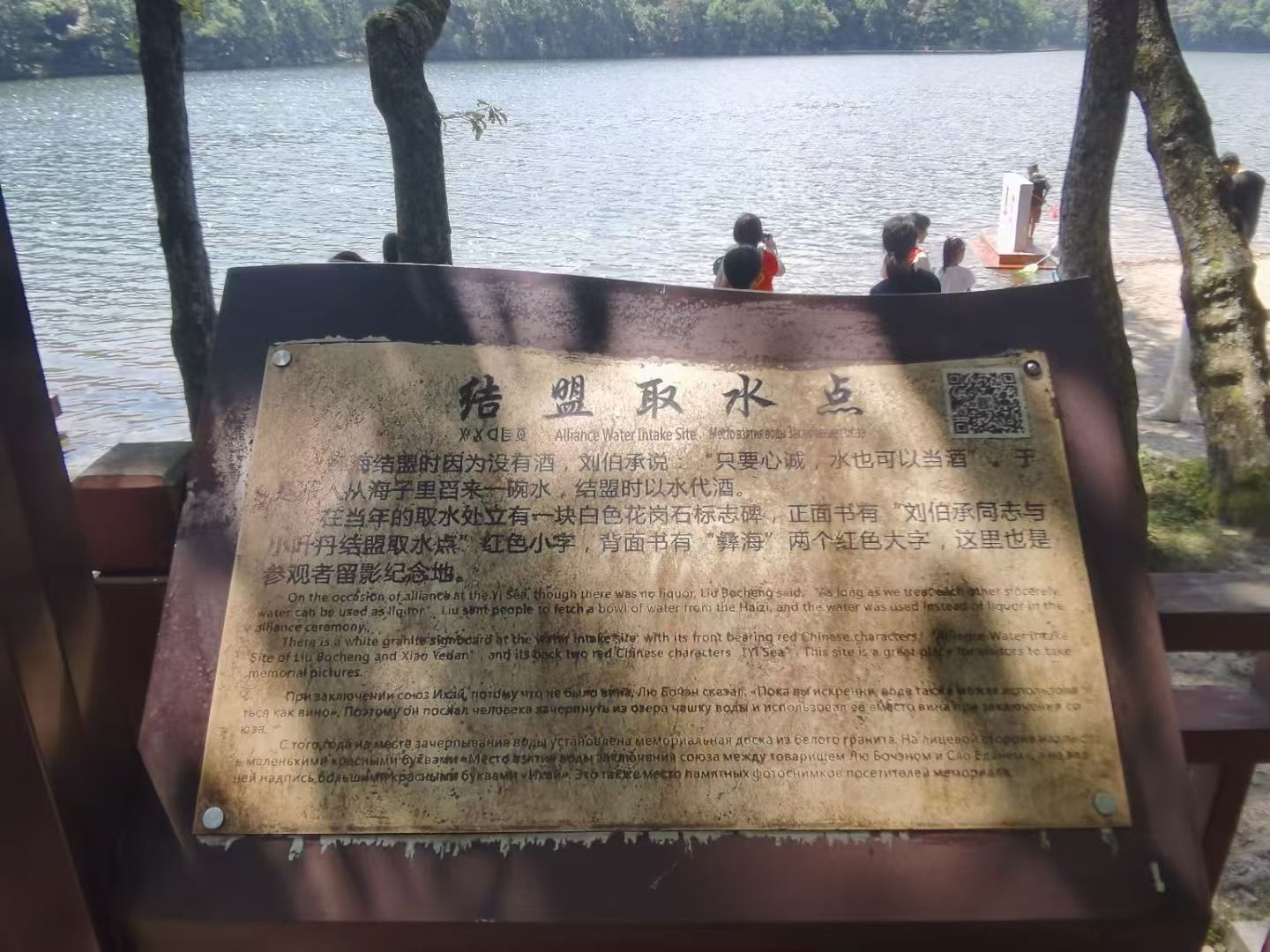

最后,我们来到结盟取水点。讲解员指着彝海:“当年结盟仪式用的水,就是从这里取的。”大家蹲在岸边,看着波光粼粼的湖面,有人掬起一捧水感受凉意,有人用空瓶接了水说要带回家做纪念。离开时,讲解员挥手道别:“希望你们把这里的故事带回去,让更多人知道彝海结盟的意义。

通讯员:付佩鑫 朱奕红 李佳 张馨凌

踏入博物馆,我们跟随讲解员的脚步了解历史。在“光辉历程”展区,队员们围着立体地形沙盘,用手指沿着红箭头标记的路线比划,听讲解员讲述“巧渡金沙江”“红军长征过西昌”的细节时,有人认真拍下史料照片,有人在录音笔旁按下了录制键。

转过展角,“彝海结盟”展区瞬间将时间拉回那个改变命运的午后。讲解员介绍了刘伯承与小叶丹在彝海边歃血为盟,共饮鸡血酒,结为兄弟,图中简单而庄重的仪式,成为了民族团结的永恒见证,也为红军顺利北上开辟了道路。

走到“长征路上谱新章”展区,讲解员笑着说:“这部分要让大家看看冕宁的新面貌。”看着旅游数据展板,队员们互相讨论着近年来的游客增长曲线;面对稀土工业样品,地理好的同学还向大家科普了稀土对于我国工业的重要性。

“永远的丰碑”展区里,讲解员的声音低沉了些:“这位是扈九岭先生,在物资匮乏的年代,先生拿六十斤面粉给红军做了馒头。”展柜里,那枚红军过冕宁时送给带路彝族的铜手镯已褪色,大家轮流观察内侧的刻痕,有人特意拉近镜头拍下细节,说要放进实践报告里。

离馆时,纪念馆的灯光映着 “民族团结” 的字样。展柜里的文物仍在低语,诉说着歃血为盟的赤诚。如今彝海畔的新貌,是结盟精神的延续。我们带走的不仅是记忆,更是传承的责任。让结盟故事流传,让团结火种永续。

离馆时,纪念馆的灯光映着 “民族团结” 的字样。展柜里的文物仍在低语,诉说着歃血为盟的赤诚。如今彝海畔的新貌,是结盟精神的延续。我们带走的不仅是记忆,更是传承的责任。让结盟故事流传,让团结火种永续。最后,我们来到结盟取水点。讲解员指着彝海:“当年结盟仪式用的水,就是从这里取的。”大家蹲在岸边,看着波光粼粼的湖面,有人掬起一捧水感受凉意,有人用空瓶接了水说要带回家做纪念。离开时,讲解员挥手道别:“希望你们把这里的故事带回去,让更多人知道彝海结盟的意义。

通讯员:付佩鑫 朱奕红 李佳 张馨凌

作者:付佩鑫 朱奕红 李佳 张馨凌 来源:2025暑期三下乡四川卫生康复职业学院“彝路承光‘非遗、红色文化宣传队

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 三下乡|西安建筑科技大学土木工程学院赴河北雄安新区开展重走总书记考察路实践活动

- 2025年7月26日至27日,西安建筑科技大学土木工程学院“砥城为民,有韧有余”暑期社会实践团(以下简称实践团)前往河北雄安新区,沿着

- 三下乡 2025-07-30

- “彝路承光”三下乡--彝海寻踪,触摸民族团结的历史温度

- 三下乡 2025-07-29

- 粒粒皆辛苦,青穗播乡间——一场穿越千年的农联村守护行动

- 七月流火,江苏科技大学(张家港)“青穗兴乡队”志愿者小队深入张家港农联村腹地。

- 三下乡 2025-07-29

- 河海学子三下乡:探索虚拟世界,开启VR奇妙之旅

- 7月23日,河海大学“追光”支教团带着对科技的热爱与对教育的执着,为安徽省金寨县汤店村的孩子们带来了一场别开生面的“魔法光学——

- 三下乡 2025-07-29

- 河海大学三下乡:危险的事情我不做,守护生命大安全——应急知识普及主题课

- 7月22日,为响应国家急救知识普及政策,增强青少年暑期安全防护意识,掌握灾害应对及急救技能,河海大学追光支教实践团在安徽省县青山

- 三下乡 2025-07-29

- 河海学子三下乡:追寻红色足迹,赓续百十荣光——团队开展红色教育与乡村振兴主题实践

- 7月21日,河海大学追光支教实践调研团在经济与金融学院党委副书记赵光好,团委书记亓文娟,团委副书记张婕的带领下赴安徽省金寨县开展

- 三下乡 2025-07-29

- “数治慢病,健康助乡”暑期社会实践团—赴宁乡市金洲镇关山社区参观纪实

- 三下乡 2025-07-29

- 河海学子三下乡:“追光”青山开讲气候课,老区少年共绘零碳梦——团队开展气候行动主题公开

- 7月16日,河海大学“追光”支教团在安徽省六安市青山镇汤店村成功举办“气候行动·少年有责”主题课程。活动通过科学知识普及、互动实

- 三下乡 2025-07-29

- 河海学子三下乡:助力汤店村茶产业升级,“茶蕴希望”谱写乡村振兴新篇章

- 7月12日,为深入推进茶叶产业发展,赋能乡村振兴,汤店村成功举办夏秋茶生产及茶园管理技术培训会。河海大学“追光”支教团的成员怀着

- 三下乡 2025-07-29

- 巢湖学院“三下乡”团队赴歙县:走进红廉文化,赓续非遗传承

-          为落实习总书记关于大思政课的重要指示批示精神,积极响应党的二十大关于文化自信自强的战略部署,

- 三下乡 2025-07-29

三下乡热点