今日大学生网,社会实践报告投稿平台

传承“徽韵”文化:安徽理工大学赴黄山开展暑假“三下乡”社会实践

- 发布时间:2025-08-08 阅读:

- 来源:安徽理工大学“传承徽韵”文化调研团

1.入枕江南梦,人在画中游

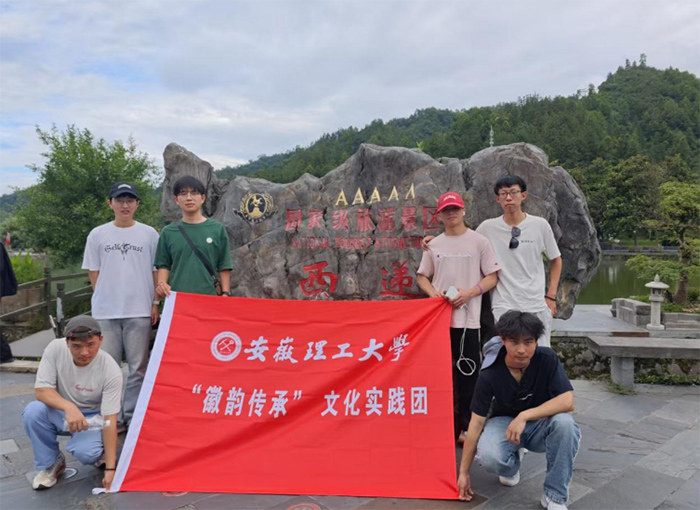

6月25日下午,安徽理工大学“传承徽韵”文化调研团走进黟县西递村,通过实地探访古建筑、体验非遗技艺,深入调研徽州文化的保护与传承现状。

据村内讲解员介绍,西递村近年来坚持“保护为主、合理利用”原则,对古建筑实施修缮时严格遵循“修旧如旧”标准,并设立徽州三雕技艺传习基地,邀请非遗传承人现场教学。调研团在村内一处木雕作坊看到,非遗传承人正指导学徒雕刻“孝悌传家”主题作品,传统工具与现代设计理念的结合让成员们印象深刻。

“这些古建筑不仅是历史遗存,更是活态的文化课堂。”调研团负责人邵同学表示,西递村通过“非遗进社区”“工匠进校园”等活动,让年轻一代直观理解徽商“贾而好儒”的精神内核。村内展示的《西递楹联通览》和“作退一步想”调解案例,更让团队成员感受到徽州文化中“崇德向善”的当代价值。

6月26日,小组成员们开启黄山文化深度调研,通过攀奇峰解码这座“自然与文化双遗产”的徽州基因。

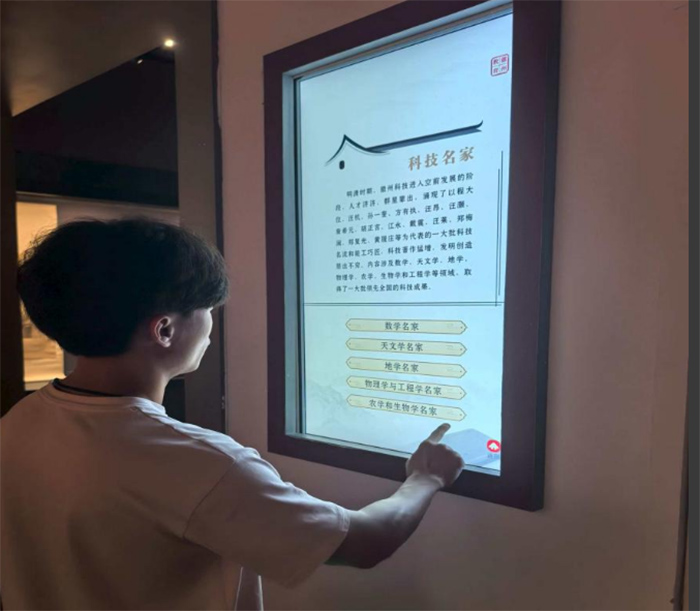

3.一眼千年,徽州文化博物馆

6月27日,小组成员一起走进安徽中国徽州文化博物馆,通过参观“徽州历史”“徽商传奇”“徽州三雕”等常设展厅,系统了解徽州自唐宋以来的社会变迁与文化发展。该馆作为国家一级博物馆,馆藏文物近10万件,其中宋代“文府墨”、明代法华三彩瓷枕等34件一级文物,真实展现了徽州“崇文重商”的历史脉络。

从西递古村到徽州文化博物馆,这场跨越村落与展馆的调研,让我们更深刻体会到:徽州文化的传承,不只是一场与历史的对话,更是从过往中寻找破解现代问题的智慧。重视教育、人与自然和谐、商业与文化平衡的核心价值,至今仍在为当代社会发展提供启示——传承,不是为留旧,而是让传统在今天的生活里继续生长。

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 传承“徽韵”文化:安徽理工大学赴黄山开展暑假“三下乡”社会实践

- 6月25日下午,安徽理工大学“传承徽韵”文化调研团走进黟县西递村,通过实地探访古建筑、体验非遗技艺,深入调研徽州文化的保护与传承

- 三下乡 2025-08-08

- 三下乡|广东技术师范大学“舞跃狮腾”团队以“青春照相馆” 定格岁月光彩 高埔岗街道记录多

- 2025 年 7 月 13 日,高埔岗街道新陂社区党群服务中心内暖意融融,广东技术师范大学“舞跃狮腾” 突击队携道具与相机在此搭建起别具一

- 三下乡 2025-08-07

- 青春服务暖桑榆 红脉传承践初心

- 三下乡 2025-08-07

- 淮师学子三下乡:追溯改革印记,感悟奋进力量

- 三下乡 2025-08-07

- 青春印记沃野 改革故里新章: 淮北师范大学三下乡实践团在小井庄奏响振兴强音

- 2025年7月18日,热浪裹着泥土的气息扑面而来。一支来自淮北师范大学的大学生“三下乡”社会实践团,脚步坚定地踏入了安徽省合肥市肥西

- 三下乡 2025-08-07

三下乡热点

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践