今日大学生网,社会实践报告投稿平台

三秦大地解码绿色能源双轮驱动

- 发布时间:2025-08-13 阅读:

- 来源:南京师范大学“绿色能源与双碳战略”实践团

暑期伊始,南京师范大学“绿色能源与双碳战略”实践团深入陕西,循着汉江的“蓝色动能”与渭北的“金色阳光”,探访大唐蜀河水力发电站与桂花能源合阳光伏项目。这场实践之旅,让学子们在实地调研中见证了清洁能源如何以“双轮驱动”之势,为“双碳”目标写下生动注脚。

蜀河水电:汉江之上的“低碳调节器”

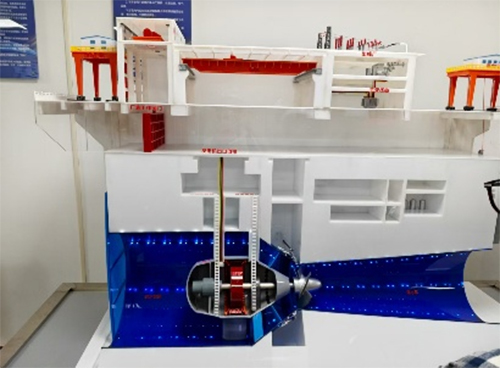

站在汉江干流的蜀河水电站大坝上,实践团成员望着奔流的江水,听工程师详解这座“绿色能源枢纽”的运作密码。作为汉江流域七级梯级开发的关键一环,蜀河电站采用国内少见的灯泡贯流机组,总装机容量达27万千瓦,年平均发电量约9.53亿千瓦时,相当于每年减少标准煤消耗28.6万吨,减排二氧化碳75万吨。

“水电的灵活性,正是助力‘双碳’的核心优势。”工程师指着调度屏介绍,白天光伏、风电大发时,电站主动降低20%-30%负荷,将500万立方米库容的水资源储存起来;待晚间用电高峰,新能源出力减弱,再释放蓄水发电,单日可调节电量约50万千瓦时。这种“水电+新能源”的互补模式,使区域低碳电能占比提升15%,为电网稳定提供了“柔性支撑”。

从汉江流域转战渭南路井镇,实践团在沟壑贫瘠之地见到了别样的绿色生机:成片光伏板在阳光下熠熠生辉,板下作物与养殖大棚构成多元生态链。这座总装机容量15万千瓦的光伏电站,是陕西渭南片区单体最大电站,年均发电量1.6亿千瓦时,相当于节约标准煤51万吨,减排二氧化碳136万吨。

当地村民王大叔的账本更具说服力:“土地出租有租金,在电站务工每天80元,一年多收入近万元。”实践团还了解到,项目为本科生提供2000元/年资助,修建道路、路灯等基础设施,让“双碳”红利实实在在惠及乡村。目前,项目“农光互补”面积超1000亩,土地综合收益较单纯发电提升40%-60%,昔日闲置土地真正变成了“低碳聚宝盆”。

实践团成员在总结会上梳理见闻:蜀河电站正规划抽水蓄能与分布式光伏,合阳光伏剑指“发电-储能-交易”全链条——这些探索印证着“让每一份清洁能源发挥最大价值”的理念。

返程途中,汉江的水流与渭北的阳光在学子们的记忆中交织。这场暑期实践,不仅是一次知识的补给,更让青年一代真切感受到:低碳未来不是远方的蓝图,而是正在三秦大地上生动铺展的现实。

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 三秦大地解码绿色能源双轮驱动

- 暑期伊始,南京师范大学“绿色能源与双碳战略”实践团深入陕西,循着汉江的“蓝色动能”与渭北的“金色阳光”,探访大唐蜀河水力发电站

- 三下乡 2025-08-13

- 中医薪火传初心 岐黄义诊暖乡邻——华中科技大学第二临床学院杏林岐黄志愿服务队蕲春行纪实

- 华中科技大学第二临床学院杏林岐黄志愿服务队于2025年7月12日至13日在黄波、李佳丽、苏菲斐、刘学敏、余玲玲五位老师带领下,组织24名

- 三下乡 2025-08-13

- 医心为民施仁术,杏林义诊送安康——华中科技大学第二临床学院杏林岐黄志愿服务队嘉鱼行纪实

- 2025年7月26日至27日,华中科技大学第二临床学院杏林岐黄志愿服务队在黄波、刘学敏、李琴、余玲玲、李佳丽、李安琴6位老师的带领下,组

- 三下乡 2025-08-13

- 滁州学院实践团三下乡:助力九子山公学高二学子逐梦前行

- 七月的九子山公学,夏日蝉鸣与青春奋斗交织。滁州学院基层服务实践团奔赴此地,于7月6日-8日开展升学辅导、期末监考等实践活动,为高二

- 三下乡 2025-08-13

- 传承红色基因,创新保护路径 ——西北农林科技大学学子赴咸阳红色资源保护与利用现状及发展

- 西北农林科技大学资源环境学院红色资源保护与利用现状调研队开展“三下乡”实践活动,走进咸阳秦都红色记忆博物馆,通过实地参观、聆听

- 三下乡 2025-08-13

三下乡热点

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践