聆听历史低吟 解码文化脉络 ——“三下乡”探访南京市博物院

- 发布时间:2025-08-16 阅读:

- 来源:南京财经大学中华文化传承团

轻捻历史的卷轴,跨过万水千山,拂去千年历史遗落的尘埃。赏古人乌黑的宝墨之光,觉顷刻蘸笔挥毫的从容;私人书信和战国利器交相辉印,洒下斑斑驳驳的血泪。岁月失语,唯物能言,今人不见古时月,今月曾经照古人,我作为一个今人,在“三下乡”的使命号召下,踏进南京市博物馆,便想一领今时月曾经照耀的历史长河。

首先,让我们透过琢玉场景雕塑、折叠册页、中式戏楼等历史遗存,探寻南京千年文化脉络,感受古人技艺智慧与生活意趣。

踏进南京市博物馆,这里的文物仿佛有了生命,在我们的历史遐想中,他们被赋予深刻的含义。千年后的我们,以一种局外人的全知视角,却应当慎重严肃地面对这段塑造今时的历史。我肃观青铜礼器,感受礼乐文明的厚重;恭赏传世书法,体会笔墨间的精神力量”。随着人潮拥挤,我匆忙带过,但是聚光灯下的肃穆感,却始终如一地笼罩着每一个人。

“捣砂研浆”雕塑——古代琢玉工艺的还原

“捣砂研浆”是古代琢玉的第一步:利用解玉砂加水研磨,使玉石初步成型。南京地区琢玉历史悠久,六朝时期玉器工艺已成熟,明代作为都城,玉雕技艺达顶峰。在六朝时期,玉石冶炼蓬勃发展,器具从材料采集、研磨、冶炼等等工艺制作过程,大多都由以家庭为单位的经济个体独立完成,劳动人民充分发挥他们的智慧与灵感,在不断的试错与探索中,逐步完善尚未成熟的工艺程序,印证古代手工业传承的严谨与烟火气。

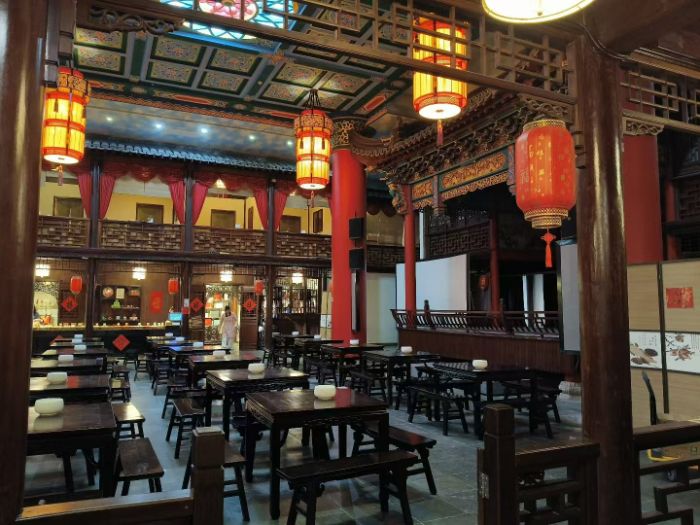

南京市博物馆所在的朝天宫是明清官式建筑群落,戏楼或为展厅复原的南京传统戏台(如夫子庙、淮军公所戏楼)。南京古代戏楼承载着诸如:昆曲、京剧的戏曲文化,值得瞩目的便是“江南贡院”周边的戏曲活动;建筑艺术譬如:木雕、彩绘、斗拱等明清营造技艺,反映南京作为文化中心的娱乐生活与建筑美学,体现古代建筑“功能与艺术统一”的智慧结晶,参观者可循迹感知历史场景的热闹与审美,触摸文化传承的“活态”特质。

中式戏楼——娱乐生活与建筑美学

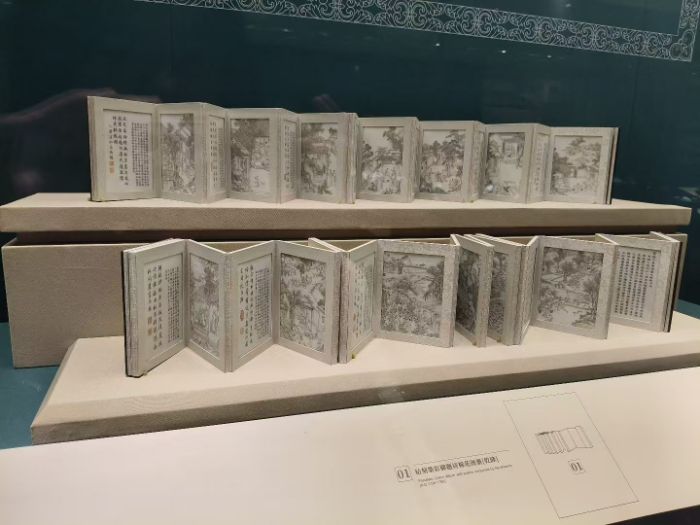

折叠册页——书画和文人文玩

南京是“金陵画派”发源地,六朝以来文风鼎盛,册页或绘南京山水、历史典故(如“金陵四十八景”),配书法题跋,展现文人雅趣、地方文化传承和实物价值,一些书画卷为清代或民国作品,是研究南京艺术风格、文人社交的直接证据展示文人雅集时的创作、赠答。书中对景象工笔细描,字迹赏心悦目,卷轴望时厚重,更觉拾起时敬畏之心也必滥于言表。

古代琢玉工艺以微缩场景还原古代冶玉流程 ,它不仅是手工业技术的见证,更传递出古人对“玉文化”的敬畏,折射出古代工艺传承的严谨;而折叠册页是地域文化的缩影——从六朝文风到明清“金陵画派”,文人通过笔墨记录生活、寄托情志,见证艺术与文化的共生,也映现古代文人的社交与审美。古雅的戏楼空间,集建筑技艺、戏曲文化、市井生活于一体:朱红立柱、镂空花窗、悬挂灯笼,营造出传统娱乐场景;戏楼不仅是戏曲表演的载体,更承载节庆、雅集等民俗活动,体现古代建筑“功能性与艺术性统一”的智慧,以及文化传承的“活态”特质,至今仍可感知当年的热闹与审美。

三者从 “工艺传承”“艺术表达”“生活载体” 三个维度,串联起传统文化的脉络——琢玉雕塑:技术之美;册页书画:精神之美;戏楼建筑:生活之美。它教会我们如何造物,如何抒情,如何娱乐,并通过让历史变得可触、可感,折射出中华文明对“技艺、审美、生活”的深度追求。

如果说要给这次“三下乡”做一个总结陈述,那我会用“聆听历史低吟,纵观沧海桑田”形容,此物无声胜有声,它带领我们踏破时间的桎梏,远洋过历史的场合,虽最终曲终人散,但唯有我们今世今人,激情不灭,共同播撒传统文化的种子,将中华优秀传统文化世代相传,铭记于心!

通讯员 蔡馨怡

- 碧浪护河清,金堤守黄魂

- 三下乡 2025-08-17

- 焦桐薪火实践团赴淄博经开区傅家镇牛家村开展实践活动

- 三下乡 2025-08-17

- 青春脚步丈量淮河生态新画卷——蚌埠学院“靓淮”惠民生,“筑绿”焕新颜生态先锋队实践纪实

- 三下乡 2025-08-17

- 聆听历史低吟 解码文化脉络 ——“三下乡”探访南京市博物院

- 轻捻历史的卷轴,跨过万水千山,拂去千年历史遗落的尘埃。赏古人乌黑的宝墨之光,觉顷刻蘸笔挥毫的从容;私人书信和战国利器交相辉印,

- 三下乡 2025-08-16

- 山东管理学院:科技赋能基层,青春助力振兴

- 三下乡 2025-08-16

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践