湖北大学学子“三下乡”之扎根佘村:在文化传承中筑牢古村落保护防线

2025年7月15日,湖北大学艺术与设计学院“追溯秦淮记忆、赓续金陵文脉、焕发古韵新生”暑期社会实践团队赴江苏省南京市,走进了南京市江宁区佘村,开启乡村文化实践活动。团队成员张宇文、熊子源、严方、李泉龙在带队老师柳婕的指导下,深入佘村明清古建筑群、乡村街道及田间地头,探寻古村落保护与活化利用现状,感受乡村文化振兴的鲜活实践。

图为团队成员在佘村合影留念 熊子源 摄

一、漫步明清古村,触摸历史肌理

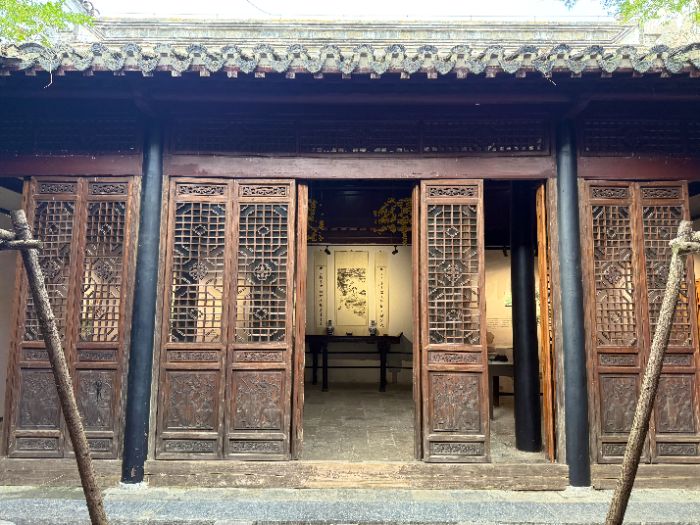

上午9时,团队以“古建筑保护技术与活化路径”为调研核心,对佘村明清古建筑群展开系统考察,从建筑细节中解码古村落的保护逻辑。

在潘家大院“五福堂”,成员们聚焦新增原木护栏,对于新增护栏,团队测量其高度与间距,结合游客流量数据分析,确认其既符合安全规范,又未遮挡建筑主体风貌,这种“保护与利用平衡”的设计思路被记录为“古建附属设施改造三原则”:安全性、可逆性、视觉协调性。

图为潘氏宗祠内建筑 张宇文 摄

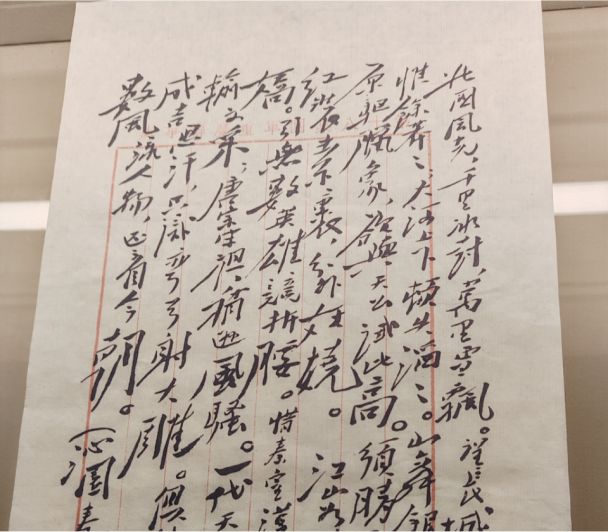

潘氏宗祠的考察更具实证性。成员们通过观察新旧砖块拼接处的勾缝工艺,结合修复纪录片中“寻访3个月匹配老青砖”的案例,提炼出“原材料优先、工艺适配、时间成本可控”的古建修复物料标准。同时,对展柜中农耕器具的陈列方式进行评估,认为其“生活化场景还原”模式较传统分类法更易引发游客文化共鸣。

团队通过文献考证、技术测量与功能评估,梳理出佘村古建筑保护的“双轨模式”——物质层面遵循“最小干预、原材料优先”的修复原则,展示层面采用“生活化场景还原”的活化策略。这些发现不仅为古村落保护提供了可复制的技术与展示方案,更让团队掌握了“从细节实证推导保护逻辑”的研究方法。

图为团队成员探索明清古建筑 张宇文 摄

二、深耕乡村实践,感受文旅融合

下午,团队以“产业活化与生态保护的共生逻辑”为研究主线,将农文旅融合调研与环境整治实践相结合,解码古村落可持续发展的内在机制。在“农耕体验”实践考察中,成员们通过走访调研了解到,当地村民的务农劳作形式多样,春季采茶、夏季插秧,村子里的老茶园,就顺势开发了采茶体验,有些稻田平时闲置,便用来插秧。这样既不耽误正常种地,又能让闲置的土地和资源赚上钱、发挥文化价值。

图为团队成员在佘村内进行农耕调研 严方 摄

午后的“守护古韵・洁净家园”环境整治活动,成为生态保护实践的鲜活样本。团队成员开展环境整治垃圾分类活动,结合村民经验确立“选择性清理”原则,保留固土防侵蚀的植被,仅清除影响通行的杂物。这种“生态优先”理念也与《佘村环保手册》传播效果形成呼应。

此次调研佘村让团队深刻认识到,古村落保护不是孤立的“修复古建筑”或“发展旅游业”,而是“物质遗产守护—产业文化活化—生态环境维护”的系统工程。从明清建筑的修复细节中,学会用实证思维解码传统智慧;从乡村实践的协同路径里,理解“精准利用、适度干预”的可持续发展逻辑。作为青年学子,传承文化不仅需要专业知识解码历史,更需要脚踏实地的实践行动。

图为团队部分成员在南京市佘村村口的合照 李泉龙 摄

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7月13日下午,川北医学院护理学院联合肝胆胰肠疾病研究所“彝傈阳光,筑梦乡行”乡村振兴实践队走进攀枝花米易县中山村党群服务中心,

- 三下乡 2025-07-17

- 安徽理工大学青村调色盘团队三下乡:千里奔赴渝州地,青春服务暖人心

- 7月,安徽理工大学土木建筑学院“青村调色盘”团队7名队员跨越千里赴重庆开展“三下乡”社会实践。他们深入田间,直播助销滞销小番茄近

- 三下乡 2025-07-17

- 安徽理工大学青村调色盘团队走进重庆红岩博物馆 感悟红岩精神

- 7月16日,安徽理工大学土木建筑学院“青村调色盘”团队赴重庆红岩博物馆参观学习。团队成员怀着崇敬之情,通过珍贵的历史照片、文物展

- 三下乡 2025-07-17

- “一叶兴乡”实践团走进梧州骑楼城,感悟文化底蕴

- 2025年7月15日桂林理工大学环境科学与工程学院“一叶兴乡”乡村振兴三下乡实践团赴广西梧州骑楼城

- 三下乡 2025-07-17

- 青春心向党,建功新时代,展现新作为 ——2025年"青春力行"实践队暑期社会实践活动

- 为深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,组织青年学生追随习近平总书记在福建的足迹,在“行走的思政课”中感受习近平新时

- 三下乡 2025-07-17

- 秦岭脚下播撒材料强国星火

- 当仿生荷叶在教室中“盛放”,会自愈的混凝土在掌心“呼吸”,秦岭生态智慧与尖端材料科技在乡村课堂碰撞出璀璨火花。长安大学材料科学

- 三下乡 2025-07-17

- 湖北大学学子“三下乡”之扎根佘村:在文化传承中筑牢古村落保护防线

- 2025年7月15日,湖北大学艺术与设计学院“追溯秦淮记忆、赓续金陵文脉、焕发古韵新生”暑期社会实践团队赴江苏省南京市,走进了南京市

- 三下乡 2025-07-17

- 巢湖学院支教团队:用多元课程为乡村孩子铺就多彩暑期路

- 三下乡 2025-07-17

- 陕西工业职业技术大学电气工程学院“秦工薪火”实践团开展“零距离感受科技力量与工匠精神”

- 三下乡 2025-07-17

- 广东科技学院赴江门新会“绘梦乡野”突击队|三江队科技绘梦乡野,共筑生态未来

- 三下乡 2025-07-17

- 1

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 2

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 3

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 4

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践

- 5

- 本草青春赋能乡村 红色薪火照亮征程 ——药学系“明月本草行”实践队赴明月村开展“三下乡”

- 6

- 小手牵大手,书香润童心

- 7

- “三下乡”助力乡村振兴:金山青年学子为平潭古村文旅融合“把脉开方”

- 8

- 巾帼不让须眉,赓续红色基因——贵州大学阳明学院巾帼基因实践队三下乡活动

- 9

- 滁院学子三下乡实践感悟:弘扬传统文化,传承文化基因

- 10

- 滁州学院学子赴南京"寻红色,悟非遗”开展暑期"三下乡”社会实践活动