今日大学生网,社会实践报告投稿平台

三下乡践青春使命——在实践中洞察民情,于行动中筑牢防线

发布时间:2025-07-20 阅读:

三下乡践青春使命——在实践中洞察民情,于行动中筑牢防线

当青春力量遇见基层需求,当理论知识对接社会实际,西华大学“青春洞察国情,筑牢安全防线”实践团队以“三下乡”为契机,走出校园、走进社区、贴近身边劳动者,通过趣味宣传、深度调研、创意传播等多元形式,在反诈安全宣传的实践中感知民情、体察社情、践行国情,用青春行动书写当代大学生的责任与担当。社区一线:用趣味互动触摸民情温度

图1:热闹的电信防诈知识滚轴游戏

6月28日,金泉社区的广场上热闹非凡。实践团队联合耕心社工开展的“护平安筑安全防线”主题活动,让安全知识在欢声笑语中走进居民生活。套圈领奖区里,贴着反诈标语的矿泉水瓶成了“目标”,居民们在套圈的乐趣中,不经意间记住了“陌生链接别点”“转账前多核实”等防骗口诀;志愿者们则趁机讲解家庭用电安全、火灾逃生要点,将“说教”变成“互动”。

图2:通过问卷了解社区居民的反诈意识

在帆布包DIY区域,更是藏着对民情的细腻洞察。团队通过问卷了解到居民对反诈知识的需求差异——老年人更关注保健品诈骗,家长们在意儿童安全,年轻人则对新型电信诈骗更敏感。于是,空白帆布包成了“流动的宣传册”:小朋友画上卡通消防员,家长们写下“防骗口诀”,老人则将“养老诈骗防范要点”绘于包上。这种将知识与生活结合的方式,不仅让居民收获了实用技能,更让队员们直观感受到:基层对安全知识的需求,从来都藏在柴米油盐的细节里。

食堂角落:以深度调研体察社情肌理

校园食堂的后厨与窗口,藏着另一种“社会切片”。7月2日起,团队将目光投向身边的食堂工作者,聚焦他们可能遭遇的“工作诈骗”风险——这是对“社情”最贴近的观察。

图3:采用访谈方式和食堂阿姨交流情况

在四食堂,面对识字不多的叔叔阿姨,队员们放弃书面问卷,改用“聊天式访谈”:从“有没有遇过‘高薪招工’要先交押金”到“签合同时会不会细看条款”,慢慢打开了大家的话匣子。

保洁李阿姨说起老乡被“虚假招工”骗去打杂的经历,打饭师傅提到“合同模糊被克扣工资”的无奈,这些鲜活案例让队员们意识到:基层劳动者的权益保护,往往卡在“信息不对称”和“怕麻烦”的顾虑里。

图4:叔叔主动分享个人经历

而在年轻员工居多的五食堂,热烈的互动更显社情活力。年轻的哥哥姐姐们不仅主动分享“识别虚假招工”的经验,还提议“用情景剧宣传防骗知识”,甚至呼朋唤友参与调研。这种“从身边人看身边事”的调研,让队员们清晰触摸到:不同群体对诈骗的认知差异,恰恰是社情复杂性的生动注脚。

创意传播:让青春视角呼应国情需求

从社区到食堂,实践团队收集的不仅是数据,更是解决问题的灵感。基于对社区居民、食堂工作者、青年学生三类群体的观察,他们将“反诈”这一国家安全教育的重要议题,转化为更贴近大众的传播形式。

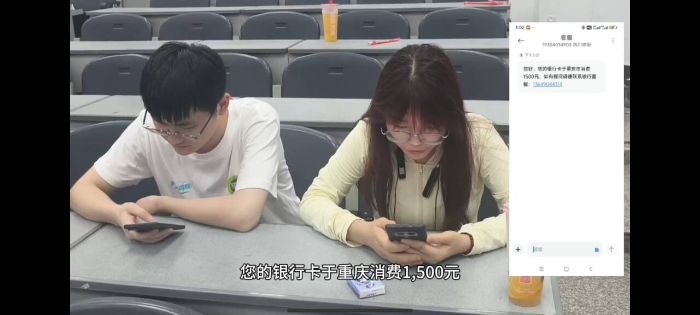

图5:模拟电信诈骗

图6:视频末尾贴心建议

针对大学生群体,团队编排了校园防诈短剧,演绎“AI换脸借钱”“兼职先交押金”等高频骗局,用同龄人熟悉的语境揭秘陷阱;针对社区居民,帆布包上的手绘标语成了“行走的宣传栏”,让垃圾分类、文明养犬等社会治理议题随日常出行自然传播;针对食堂工作者,团队正整理《工作诈骗风险调研报告》,计划为后勤管理部门提供参考——这些行动,正是青年群体对“国家安全教育”“基层治理”等国情需求的鲜活回应。

图7:团队合照

从社区广场的套圈声,到食堂后厨的交谈声,再到短剧拍摄的欢笑声,西华大学实践团队的“三下乡”之旅,始终贯穿着“洞察”与“行动”的主线。他们在与居民的互动中读懂了基层对安全的渴望,在与劳动者的交谈中理解了权益保障的重要,在创意传播中践行了青年的社会担当。这场实践,不仅是一次知识的传递,更是一堂深刻的“国情课”——让青春在贴近大地的过程中,真正读懂中国。

单位:西华大学建筑与土木工程学院

团队名称:“青春洞察国情,筑牢安全防线”暑期三下乡实践队

文稿撰写:李嘉依

图片摄影:李嘉依,唐城

团队成员:李嘉依,蔡鑫,王浩宇,刘得鑫,唐城,陈希苧,付仲森,马彬淳有,吕垚朋,陈旭

指导老师:王凤,杨翠

作者:李嘉依 来源:西华大学建筑与土木工程学院

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 合工大学子三下乡:文化内核传承千年遗产,特色元素助力产业发展

- 7月9日至12日,合肥工业大学外国语学院“茶韵灯影映红梅”实践团队赴浙江省仙居县,以“非遗传承与乡村产业升级”为主题,开展了为期四

- 三下乡 2025-07-20

- 湖南师范大学生科院达人学社赴沅陵社会实践团于二酉小学开展“鸢舞清明”活动

- 放飞梦想

- 三下乡 2025-07-20

- 湖南师范大学生科院达人学社赴沅陵社会实践团在二酉小学开展卫生安全教育课程

- 卫生安全

- 三下乡 2025-07-20

- 青春防诈“身边行” ——实践队走进食堂,听工作者讲防骗事儿

- 实践队走进食堂,和食堂叔叔阿姨们唠"家常",倾听他们的遇骗故事。

- 三下乡 2025-07-20

- 防“溺”于未然 | 山东理工大学爱之传承暑期社会实践团开展防溺水主题班会

- 三下乡 2025-07-20

- 警笛长鸣,安全入心 | 山东理工大学爱之传承暑期社会实践团开展消防演练

- 三下乡 2025-07-20

- “AI”赋能,“智”造岳西丨安徽理工大学人工智能学院赴岳西县开展“三下乡”社会实践活动

- 7月5日至6日,人工智能学院“翼递万家 翼路生花”实践队赴安徽省大学生返乡创业示范基地——悦溪茶谷、岳西县民用无人驾驶航空试验基

- 三下乡 2025-07-20

- 探材料创新 拓黄河治污新思路——河图之“Mg”实践团赴高分子材料创新园研学

- 为更好将前期对黄河流域生态调研结果与专业知识深度融合,让学术智慧转化为守护母亲河的实际效能, 2025年7月19日,河图之“Mg”暑期社

- 三下乡 2025-07-20

- 三下乡践青春使命——在实践中洞察民情,于行动中筑牢防线

- 紧扣国情调查主题,从身边出发,开启国情调查任务,采取三线并行方式:进社区、入食堂、演短剧,筑劳防诈意识墙。

- 三下乡 2025-07-20

- 淮阴工学院“资助圆梦”微光实践团开展调研型资助宣传活动

- 为引导大学生践行社会责任,精准传递国家教育关怀,7月上旬,淮阴工学院电子信息工程学院“资助圆梦”微光实践团利用暑期,深入学校、

- 三下乡 2025-07-20

三下乡热点

- 1

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 2

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 3

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 4

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践

- 5

- 本草青春赋能乡村 红色薪火照亮征程 ——药学系“明月本草行”实践队赴明月村开展“三下乡”

- 6

- 小手牵大手,书香润童心

- 7

- “三下乡”助力乡村振兴:金山青年学子为平潭古村文旅融合“把脉开方”

- 8

- 深度对话姓氏协会,助力传承姓氏文化

- 9

- 巾帼不让须眉,赓续红色基因——贵州大学阳明学院巾帼基因实践队三下乡活动

- 10

- 滁院学子三下乡实践感悟:弘扬传统文化,传承文化基因