今日大学生网,社会实践报告投稿平台

西昌学院-踏访泸沽湖畔,筑梦大凉山河

发布时间:2025-07-25 阅读:

西昌学院:踏访泸沽湖畔,筑梦大凉山河

7月6日至7月8日,西昌学院理学院暑期航空航天科普核心技术实践团队赴四川省凉山彝族自治州西昌市盐源县泸沽湖镇通过调研,走访问卷等形式,宣传科普知识开展“三下乡”活动。

抵达泸沽湖镇后,团队成员迅速分组行动。在多舍村、木垮村等村落,深入村庄的街头巷尾、田间地头。队员们手持精心设计的问卷,深入村民家中,在与村民的交流中,大家耐心询问他们是否关注过航天发射任务、对空间站等航天设施的了解程度,以及希望通过何种形式获取航空航天知识。不少村民热情回应,主动分享自己对航天事业的好奇与期待,也有村民坦言由于信息渠道有限,对相关知识了解较少。

简单的寒暄后,团队迅速分成三组:第一组负责与村干部座谈,了解村庄的人口结构、教育资源和文化活动开展情况;第二组带着问卷深入农户,重点收集不同年龄层对航空航天知识的认知数据;第三组则在村口的文化广场搭建临时展台,用模型和图片吸引村民驻足交流。阳光下,“探索宇宙奥秘,共筑航天梦想”的红色横幅在玉米地的映衬下格外醒目,成为多舍村当天最亮眼的风景。围绕“乡村科技认知现状”“航空航天知识需求”等议题展开调研。通过走访127户家庭,团队发现当地居民对航空航天知识的了解多停留在新闻报道层面,青少年群体对航天科普活动的参与意愿尤为强烈。

为更系统地收集数据,团队成员向不同年龄层的村民发放了调查问卷,内容涵盖航天知识知晓度、科普活动参与意愿等多个方面。从孩童到老人,大家纷纷认真填写问卷,为团队提供了宝贵的一手资料。期间,团队成员还结合简易的航天模型,向村民们简要介绍了卫星、火箭等基础知识,生动的讲解引发了村民们的浓厚兴趣,不少孩子围着模型问个不停,眼中闪烁着对太空的向往。村民们用淳朴笑容与略带生涩的普通话,铺就了温暖的交流底色。队员们在家长里短中触摸到乡村的脉搏——既有对发展的期盼,更有对故土的深沉眷恋。而一份份问卷,则勾勒出当地航天科普的真实图景:83%的青少年借屏幕窥探过航天的轮廓,却有超七成居民从未亲历线下科普;老年人对“航天如何照进生活”的追问,更显精准科普的迫切。

在“三下乡”活动中,给乡村孩子开展航空航天相关的互动,既能点燃他们对科学的好奇心,也能让他们感受到宇宙的广阔。这类活动通常会结合孩子的认知特点,用趣味化的方式传递知识。当然孩子们是走访中最亮眼的光。或羞涩躲在大人身后,或雀跃围拢身边,羊角辫女孩分享校园趣事的兴奋,小男孩们炫耀野果的得意,都让队员们在纯真笑容里读懂乡村的未来,也锚定了关注儿童成长的方向。摩梭文化的邂逅更添厚重。老奶奶娓娓道来的“走婚”习俗与古老传说,柜子里珍藏的传统服饰上,刺绣与色彩交织着民族智慧。队员们笨拙学起摩梭语的模样,是对这份独特文化最真诚的致敬。

团队整理的调研笔记上,除了数据图表,还记满了村民的"金点子":有人建议用山歌调子编航天歌谣,有人提议把卫星地图印在农具上,还有老教师希望能组织学生参观航天博物馆。这些来自乡土的智慧,为团队后续的科普工作指明了方向——航天科普不该是单向的知识灌输,而应是与乡村生活有机融合的文化对话。

三天走访落幕,团队完成了327份有效问卷的回收。数据显示,85%的村民通过电视新闻知晓航天事件,但能准确说出"天宫空间站"的不足四成;60岁以上群体中,有72%关注"航天能不能帮咱抗旱",而18岁以下青少年则更关心"普通人能不能上太空"。这些数字背后,是乡土社会对航天科技最朴素的期待——它不仅是国家的荣耀,更应是改善生活的力量。泸沽湖的余晖与星光,见证了队员们与这片土地的联结。收集的不仅是数据,更是沉甸甸的信任;种下的不仅是航天知识的种子,还有用科技助力乡村振兴的决心。正如团队负责人所言,未来的线上课程、航天研学基地,终将让科学精神与乡土情怀共生,让希望在泸沽湖畔持续生长。

西昌学院 朱静雅 徐望星 李玟睿

7月6日至7月8日,西昌学院理学院暑期航空航天科普核心技术实践团队赴四川省凉山彝族自治州西昌市盐源县泸沽湖镇通过调研,走访问卷等形式,宣传科普知识开展“三下乡”活动。

抵达泸沽湖镇后,团队成员迅速分组行动。在多舍村、木垮村等村落,深入村庄的街头巷尾、田间地头。队员们手持精心设计的问卷,深入村民家中,在与村民的交流中,大家耐心询问他们是否关注过航天发射任务、对空间站等航天设施的了解程度,以及希望通过何种形式获取航空航天知识。不少村民热情回应,主动分享自己对航天事业的好奇与期待,也有村民坦言由于信息渠道有限,对相关知识了解较少。

简单的寒暄后,团队迅速分成三组:第一组负责与村干部座谈,了解村庄的人口结构、教育资源和文化活动开展情况;第二组带着问卷深入农户,重点收集不同年龄层对航空航天知识的认知数据;第三组则在村口的文化广场搭建临时展台,用模型和图片吸引村民驻足交流。阳光下,“探索宇宙奥秘,共筑航天梦想”的红色横幅在玉米地的映衬下格外醒目,成为多舍村当天最亮眼的风景。围绕“乡村科技认知现状”“航空航天知识需求”等议题展开调研。通过走访127户家庭,团队发现当地居民对航空航天知识的了解多停留在新闻报道层面,青少年群体对航天科普活动的参与意愿尤为强烈。

为更系统地收集数据,团队成员向不同年龄层的村民发放了调查问卷,内容涵盖航天知识知晓度、科普活动参与意愿等多个方面。从孩童到老人,大家纷纷认真填写问卷,为团队提供了宝贵的一手资料。期间,团队成员还结合简易的航天模型,向村民们简要介绍了卫星、火箭等基础知识,生动的讲解引发了村民们的浓厚兴趣,不少孩子围着模型问个不停,眼中闪烁着对太空的向往。村民们用淳朴笑容与略带生涩的普通话,铺就了温暖的交流底色。队员们在家长里短中触摸到乡村的脉搏——既有对发展的期盼,更有对故土的深沉眷恋。而一份份问卷,则勾勒出当地航天科普的真实图景:83%的青少年借屏幕窥探过航天的轮廓,却有超七成居民从未亲历线下科普;老年人对“航天如何照进生活”的追问,更显精准科普的迫切。

在“三下乡”活动中,给乡村孩子开展航空航天相关的互动,既能点燃他们对科学的好奇心,也能让他们感受到宇宙的广阔。这类活动通常会结合孩子的认知特点,用趣味化的方式传递知识。当然孩子们是走访中最亮眼的光。或羞涩躲在大人身后,或雀跃围拢身边,羊角辫女孩分享校园趣事的兴奋,小男孩们炫耀野果的得意,都让队员们在纯真笑容里读懂乡村的未来,也锚定了关注儿童成长的方向。摩梭文化的邂逅更添厚重。老奶奶娓娓道来的“走婚”习俗与古老传说,柜子里珍藏的传统服饰上,刺绣与色彩交织着民族智慧。队员们笨拙学起摩梭语的模样,是对这份独特文化最真诚的致敬。

团队整理的调研笔记上,除了数据图表,还记满了村民的"金点子":有人建议用山歌调子编航天歌谣,有人提议把卫星地图印在农具上,还有老教师希望能组织学生参观航天博物馆。这些来自乡土的智慧,为团队后续的科普工作指明了方向——航天科普不该是单向的知识灌输,而应是与乡村生活有机融合的文化对话。

三天走访落幕,团队完成了327份有效问卷的回收。数据显示,85%的村民通过电视新闻知晓航天事件,但能准确说出"天宫空间站"的不足四成;60岁以上群体中,有72%关注"航天能不能帮咱抗旱",而18岁以下青少年则更关心"普通人能不能上太空"。这些数字背后,是乡土社会对航天科技最朴素的期待——它不仅是国家的荣耀,更应是改善生活的力量。泸沽湖的余晖与星光,见证了队员们与这片土地的联结。收集的不仅是数据,更是沉甸甸的信任;种下的不仅是航天知识的种子,还有用科技助力乡村振兴的决心。正如团队负责人所言,未来的线上课程、航天研学基地,终将让科学精神与乡土情怀共生,让希望在泸沽湖畔持续生长。

西昌学院 朱静雅 徐望星 李玟睿

作者:朱静雅 徐望星 李玟睿 来源:今日大学生网

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 暑期三下乡纪实丨西安工业大学“星火接力80载”抗战精神寻访团开展抗战精神寻访实践活动

- 三下乡 2025-07-25

- 苏大学子三下乡:白衣执甲护银龄,虹桥连心映晚晴

- 一袭白衣映初心,方寸血压系安康。7月20日与21日,苏州大学苏州医学院“欣长征·彩虹行”暑期社会实践团先后走进当地孝贤敬老院与社区

- 三下乡 2025-07-25

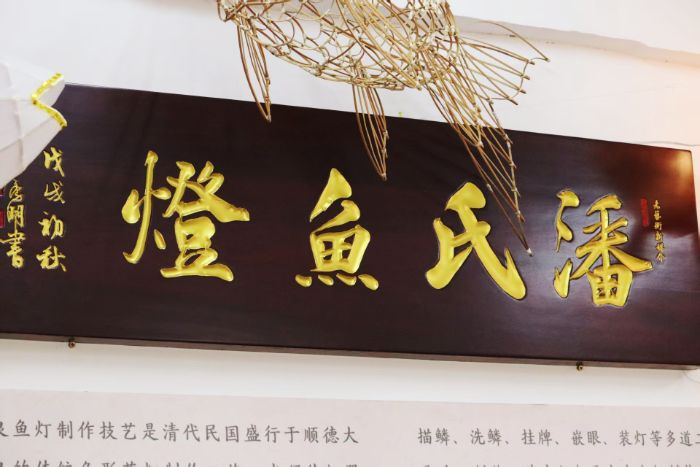

- 青承鱼灯突击队的鱼灯制作之旅

- 三下乡 2025-07-25

- “云链织就百千万,惠丰筑梦乡村兴”|广东科技学院惠丰云链突击队出征仪式

- 三下乡 2025-07-25

- 广东科技学院惠丰云链突击队走进良井镇楼角村开展电商助农项目

- 三下乡 2025-07-25

- “百千万工程”突击队行动|广州航海学院穗乡农韵推广突击队圆满完成总结汇报工作

- 广州航海学院穗乡农韵推广突击队于2025年7月20日,在增城小楼村召开工作总结汇报会、录制感恩致谢视频,为此次小楼村三下乡实践画上圆

- 三下乡 2025-07-25

- “‘艺’心‘益’意,点亮繁星”特殊儿童帮扶团——巢湖学院暑期实践团队为特殊儿童送去艺术

- 盛夏七月,一群年轻人踏上了前往希望的旅程。他们来自巢湖学院教师教育学院,组成“‘艺’心‘益’意,点亮繁星”特殊儿童帮扶团

- 三下乡 2025-07-25

- 陕西工大“秦工薪火”实践团:探纺织历史足迹,扬梦桃精神薪火

- 三下乡 2025-07-25

- 西昌学院-踏访泸沽湖畔,筑梦大凉山河

- 三下乡 2025-07-25

- 江理学子盘古思政行:矿冶沃土育青春力量

- 为深入贯彻大思政课“实践育人”核心要求,打通理论与现实结合的关键环节,近日,江西理工大学资源与环境工程学院“逐梦矿冶情 点燃报

- 三下乡 2025-07-25

三下乡热点

- 1

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 2

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 3

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 4

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 5

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 6

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践

- 7

- 本草青春赋能乡村 红色薪火照亮征程 ——药学系“明月本草行”实践队赴明月村开展“三下乡”

- 8

- 小手牵大手,书香润童心

- 9

- “三下乡”助力乡村振兴:金山青年学子为平潭古村文旅融合“把脉开方”

- 10

- 肇庆学院学子浦特农业行:乡村企业兴农路,青春感悟振兴力