数海拾贝传妙趣,巧手育蕾绽芳华——云南师范大学数学学院暑期“三下乡”社会实践活动

- 发布时间:2025-08-10 阅读:

- 来源:云南师范大学数学文化科普团

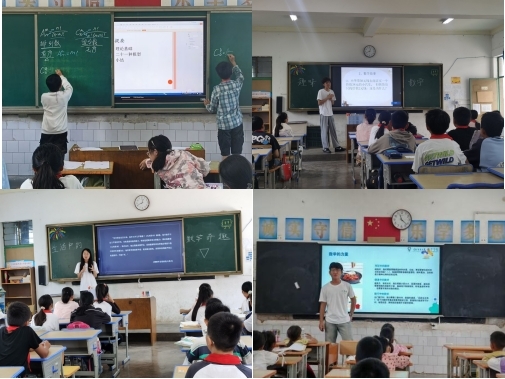

【通讯员:施宇梅,付正倩,梁桢颖】2025年7月15日,这是云南师范大学数学学院在蒙自开展三下乡支教活动的第6天,志愿者们开展了“排列组合”探秘、“生活中的数学奇趣”活动、民族团结主题创作、个性化作业辅导以及扭扭棒手工、神奇黏土塑形等系列课程。这些活动从逻辑思维训练、文化认同培育、学业基础夯实、艺术创造力激发多维度赋能乡村教育。

探索生活数学,激发思维活力。志愿者为学生们带来一堂妙趣横生的数学应用课。课堂上,志愿者揭示了日常中的数学奥秘:带领学生发现人体比例、建筑艺术中的“黄金分割”之美;观察松果螺旋排列暗藏的斐波那契数列规律;并通过“早餐搭配方案”和“趣味竞猜游戏”等实例,生动解析排列组合的原理与应用。生动的案例将抽象数学化为可触可感的生活智慧,有效点燃了学生的好奇心,助力培养观察力与逻辑思维,启迪探索热情。

|

课堂上,志愿者举起绘本讲解彝族火把节:“彝族同胞举着火把绕行,火光如星,还会围着篝火跳舞。”接着播放佤族木鼓节视频,粗犷鼓点中,佤族男女甩发起舞。志愿者讲解:“木鼓是‘会说话的神器’,不同节奏传递不同信息。”课程最后播放视频:56个民族的孩子手拉手围成圈,齐唱团结之歌。孩子们看得入迷,有的模仿动作,有的好奇询问“银帽子属于哪个民族”。志愿者为同学们准备了民族绘本,孩子们兴致勃勃地用彩笔绘制、涂色各民族服饰。小小的教室里,多彩的绘本、欢快的歌舞与孩子们的笑声交融,绘就了一幅生动的民族团结画卷。

|

粘土手工课上,孩子们围坐成一圈,小桌上摆着五颜六色的粘土,像铺开了一片彩虹色的“魔法泥土”。志愿者刚演示完捏制小动物的基本步骤,小家伙们就迫不及待地拿起粘土,有的把红色揉成圆滚滚的苹果,有的用黄色捏出弯弯的香蕉,还有人试着将蓝色和白色混在一起,说要做一朵“会下雨的云”。课堂里满是细碎的“咔嚓”声和孩子们的欢笑声,粘土在小手里被捏、揉、搓、粘,慢慢变成小动物、水果、花朵,甚至还有带着稚气的“大恐龙”“小汽车”。志愿者们穿梭在孩子中间,手把手教他们捏出更精细的纹路,时不时被孩子们天马行空的创意逗笑。最后,每个孩子都举着自己的作品合影,粘土的温度混着童真的热情,成了乡村午后最暖的风景。

在墨香萦绕的传统文化课堂中,志愿者们带领孩子们执笔绘制“百福图”。在不同颜色的彩纸上,小书法家们屏息凝神,一横一竖摹写百态“福”字——从古朴庄重的“福”到生动可爱的“福”,方寸之间尽显汉字的古韵和灵动性。孩子们边聆听“福”文化典故,边将祝福倾注笔端:为父母祈安康,为家乡绘丰年,为祖国书昌盛。当无数形态各异的福字最终汇聚成绚烂的祝福图腾,课堂化作流淌的温情河川。这堂“以笔承愿,以福连心”的手工课,不仅让书法之美扎根乡土,更以汉字为媒串起代际情感,在方纸叠嶂间筑牢文化认同的基石。

|

精准答疑,助力提升。志愿者在作业辅导活动中聚焦解决学生课业难题。志愿者首先指出作业难题对学习的多重影响:知识点卡壳会拖累学习进度、解题思路混乱更拉低学习效率。随后,志愿者系统介绍了有效的辅导方法:从帮助学生梳理知识体系、精讲解题技巧,到引导其独立思考、强化错题归纳分析。最后,志愿者展示了学生作业质量显著提升、解题能力切实增强的成果案例,有力印证了此类辅导在巩固知识掌握、培养良好学习习惯及增强学习效能方面的关键价值。信心方面的重要意义,如夯实学科基础、激发学习动力等。

这些精彩纷呈的支教活动,如阳光般照亮着孩子们的童年。生活中的数学奇趣课发掘思维的妙趣,让数字与图形在游戏中绽放智慧;民族团结课堂编织情谊的纽带,让不同民族的故事在分享中交融;作业辅导课夯实学习的基石,让疑难困惑在耐心解答中消散;扭扭棒与神奇黏土课程唤醒创造的灵感,让奇思妙想在指尖变成生动的模样。志愿者们用热忱与创意,在孩子们心中播下热爱的种子,陪伴他们在探索、包容、成长的路上勇敢迈步,让支教的温暖点亮每一颗好奇的童心。

- 福建中医药大学“岐黄薪火映坊巷,药膳养生润榕城”实践队开展暑期社会实践活动

- 2025年7月16日-17日,中西医结合学院中西医结合研究院“岐黄薪火映坊巷,药膳养生润榕城”实践队前往福建省革命历史纪念馆、白龙社区、

- 三下乡 2025-08-10

- 江苏省大学生在行动|跨越山海,让生态理念在湄洲岛生根发芽

- 2025年7月15日,河海大学福建湄洲岛海岸生态科普小分队联合河海大学海岸生态守护科普宣讲实践团

- 三下乡 2025-08-10

- 曲园情系麒麟梦,杏坛薪火照新程

- 三下乡 2025-08-10

- 青春传薪火,筑梦架桥梁

- 三下乡 2025-08-10

- 西北农林科技大学含情麦脉实践团:解码麦作非遗共生密码,青春足迹绘就乡村新篇

- 为深入挖掘非物质文化遗产与关中麦作文化的内在共生逻辑,西北农林科技大学“含情麦脉”实践团于7月20日深入陕西关中腹地的杨凌、宝鸡

- 三下乡 2025-08-10

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践