今日大学生网,社会实践报告投稿平台

成都理工大学:锦绣村的"银发经济"——蚕桑产业托起乡村振兴与老人幸福的双重答卷

- 发布时间:2025-08-16 阅读:

- 来源:今日大学生网

如何在乡村振兴之路中,既落实振兴任务,又兼具人文关怀?在四川省宜宾市珙珙县底洞镇锦绣村,一片片翠绿的桑园成为了答案。它们不仅是乡村振兴的"绿色银行",更成为当地老人安享晚年的"幸福港湾"。7月11日-7月18日,"桑蚕振乡,川南未央"社会实践团队在当地进行深入调研,发现该村通过发展蚕桑产业,不仅实现了年产值超1500万元的经济奇迹,更探索出一条"产业养老"的特色路径,让银发群体在乡村振兴中焕发独特光彩。

锦绣村村党总支副书记孙希柱介绍道:"我们村养蚕的,十有八九是中老年人,特别是60岁以上的老人居多。"

这位59岁的村干部以身作则,与80多岁的母亲、60多岁的爱人共同经营蚕桑产业,年收入可达十余万元。"让老人守着家,就能挣到钱"不仅是口号,更是锦绣村的发展实践。

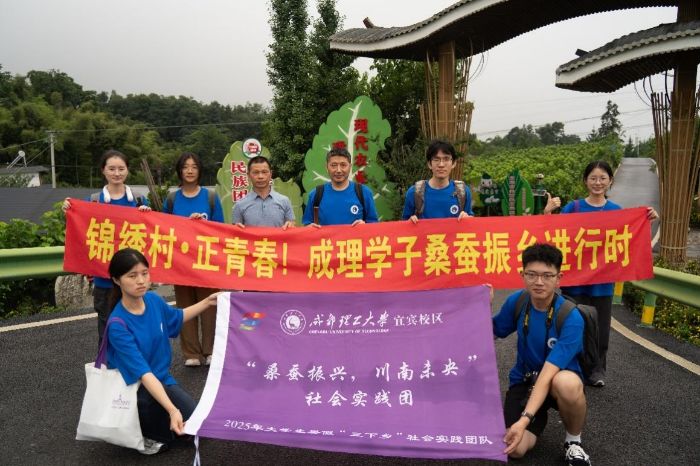

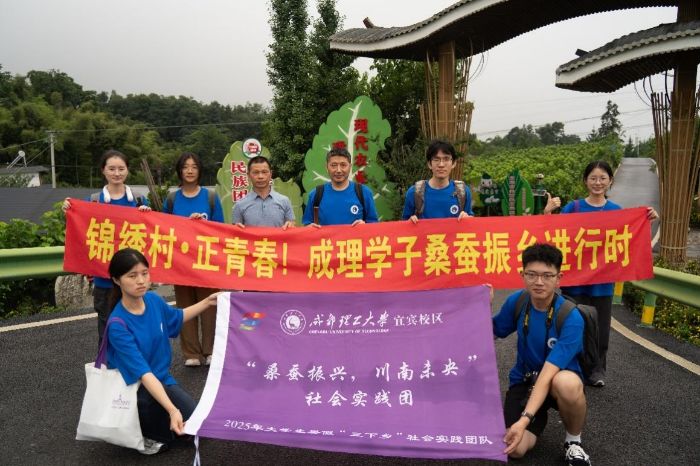

图为团队成员及指导老师和锦绣村党总支副书记在园区门口合照

老两口30年如一日地经营蚕房,年净利润7-8万元,不仅保障了生活所需,还攒下了养老钱。熊大爷朴实的话语道出了无数锦绣村老人的心声:"这蚕啊,就是我们老两口的'养老金'。"

团队调研发现,该村桑蚕年收入已突破1500万元,人均年收入超5000元。特别令人动容的是,这些数字背后是一个个银发身影的坚守——他们不再是被动接受帮扶的对象,而是乡村振兴的积极参与者和受益者。

"每天看看蚕儿长大,摘摘桑叶,日子充实,钱也来得踏实。"熊中贵老人的这番话,折射出蚕桑产业带给老人们的不仅是经济收入,更是精神寄托和生活意义。这种"老有所为、老有所乐"的产业模式,为农村养老问题提供了创新解决方案。

图为团队成员向蚕农熊中贵了解智慧养蚕增收情况 李伊茜 供图

从孙书记"母亲80多岁也能在家待着"的安心,到熊大爷"日子充实"的满足;从年产值1500万元的经济奇迹,到老人们脸上洋溢的幸福笑容——锦绣村的实践生动证明,乡村振兴既需要产业支撑,更需要人文温度。

这种"产业+养老"的特色模式,让留守老人实现了"家门口就业"与"家庭团聚"的双赢,既缓解了农村空心化问题,又传承了传统技艺。如今,越来越多的锦绣村老人正通过蚕桑产业,在古稀之年依然保持着创造价值的活力与尊严。

图为实践团队与底洞镇党委副书记周宇龙研讨后合影 何宇 供图

从桑园到蚕房,从银丝到"金茧",锦绣村用最朴素的方式诠释了乡村振兴的深层内涵——让每一代人,都能在时代发展中攥紧属于自己的幸福温度。

这里的桑蚕故事,不仅是产业振兴的典范,更是一曲献给农村银发群体的温暖赞歌,彰显着乡村振兴之路中的人文温度。

通讯员:刘沁铃 杨金慧 刘雨婷 王垚

图片:蚕桑现代农业园区提供、"桑蚕振兴,川南未央"社会实践团队拍摄

桑园里的"夕阳红":蚕桑产业成老人"金饭碗"

走进锦绣村蚕桑现代农业园区,桑树连片成荫,蚕室内蚕儿啃食桑叶的"沙沙"声此起彼伏。在这片充满生机的土地上,60岁以上的老人成为产业主力军,他们用布满岁月痕迹的双手,编织着乡村振兴的锦绣画卷。锦绣村村党总支副书记孙希柱介绍道:"我们村养蚕的,十有八九是中老年人,特别是60岁以上的老人居多。"

这位59岁的村干部以身作则,与80多岁的母亲、60多岁的爱人共同经营蚕桑产业,年收入可达十余万元。"让老人守着家,就能挣到钱"不仅是口号,更是锦绣村的发展实践。

图为团队成员及指导老师和锦绣村党总支副书记在园区门口合照

"蚕宝宝"变"养老金":产业温暖照进现实

在快70岁的农户熊中贵家中,蚕桑产业的人文温度体现得尤为真切。老两口30年如一日地经营蚕房,年净利润7-8万元,不仅保障了生活所需,还攒下了养老钱。熊大爷朴实的话语道出了无数锦绣村老人的心声:"这蚕啊,就是我们老两口的'养老金'。"

团队调研发现,该村桑蚕年收入已突破1500万元,人均年收入超5000元。特别令人动容的是,这些数字背后是一个个银发身影的坚守——他们不再是被动接受帮扶的对象,而是乡村振兴的积极参与者和受益者。

"每天看看蚕儿长大,摘摘桑叶,日子充实,钱也来得踏实。"熊中贵老人的这番话,折射出蚕桑产业带给老人们的不仅是经济收入,更是精神寄托和生活意义。这种"老有所为、老有所乐"的产业模式,为农村养老问题提供了创新解决方案。

图为团队成员向蚕农熊中贵了解智慧养蚕增收情况 李伊茜 供图

银丝牵起振兴路:产业温度与乡村未来共生长

夕阳下的锦绣村桑园泛着金色光芒,仿佛在诉说着这个村庄的蜕变故事。这里的桑蚕业不仅吐丝结茧,更编织着一张联结产业振兴与人文关怀的温情网络。从孙书记"母亲80多岁也能在家待着"的安心,到熊大爷"日子充实"的满足;从年产值1500万元的经济奇迹,到老人们脸上洋溢的幸福笑容——锦绣村的实践生动证明,乡村振兴既需要产业支撑,更需要人文温度。

这种"产业+养老"的特色模式,让留守老人实现了"家门口就业"与"家庭团聚"的双赢,既缓解了农村空心化问题,又传承了传统技艺。如今,越来越多的锦绣村老人正通过蚕桑产业,在古稀之年依然保持着创造价值的活力与尊严。

图为实践团队与底洞镇党委副书记周宇龙研讨后合影 何宇 供图

从桑园到蚕房,从银丝到"金茧",锦绣村用最朴素的方式诠释了乡村振兴的深层内涵——让每一代人,都能在时代发展中攥紧属于自己的幸福温度。

这里的桑蚕故事,不仅是产业振兴的典范,更是一曲献给农村银发群体的温暖赞歌,彰显着乡村振兴之路中的人文温度。

通讯员:刘沁铃 杨金慧 刘雨婷 王垚

图片:蚕桑现代农业园区提供、"桑蚕振兴,川南未央"社会实践团队拍摄

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 山东管理学院:科技赋能基层,青春助力振兴

- 三下乡 2025-08-16

- 陕西工大“秦工薪火”实践团:在铁路记忆中追寻工业发展脉络

- 三下乡 2025-08-16

- 辣椒大蒜大葱的“变形记”:河南工业大学学子助力“三辣”品牌破圈

- 为深入贯彻党的二十大关于全面推进乡村振兴的战略部署,充分释放高校智力资源的辐射效能,7 月 15 日至 25 日,河南工业大学管理学院

- 三下乡 2025-08-16

- 成都理工大学:锦绣村的"银发经济"——蚕桑产业托起乡村振兴与老人幸福的双重答卷

- 三下乡 2025-08-16

- 福建中医药大学 :杏林童行传岐黄 暑期支教暖童心

- 福建中医药大学“杏林童行”关爱留守儿童公益志愿服务团,于2025年7月15日至22日,在三明市陈大镇人民政府、陈大镇瑞云社区、陈大中心

- 三下乡 2025-08-16

三下乡热点

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践