今日大学生网,社会实践报告投稿平台

探寻绿色足迹,筑梦东北振兴——大学生宣讲团的生态文明之旅

- 发布时间:2025-08-22 阅读:

- 来源:东北师范大学

2025年盛夏,东北师范大学暑期社会实践团“吉林绿钥匙”振兴实践队沿着习近平总书记的足迹,深入白山松水间开展了一场以“生态文明建设与东北振兴”为主题的深度调研。通过实地走访松花江、珲春市等实践地,团队试图在更广阔的地理维度中,解构生态文明建设对东北振兴的深层赋能,系统梳理了吉林践行“两山”理论的创新实践,用青春视角诠释了新时代吉林振兴的生态密码。

“要把保护生态环境摆在优先位置,坚持绿色发展。”2018年习近平总书记在东北振兴座谈会上的重要论述,成为本次实践的核心遵循。实践团以《习近平生态文明思想在吉林的理论与实践》为理论指南,重点考察了总书记三次视察吉林时关注的生态领域。

在查干湖畔,盛夏的阳光为这片北方明珠镀上金边。实践团见证了“以水养鱼、以鱼净水”模式的生动实践。数据显示,2018年至2025年,查干湖水质从Ⅴ类跃升至Ⅲ类,夏季旅游旺季日均接待游客超5000人次,真正实现了“保护与发展相得益彰”的奇观。

实践团成员在查干湖畔调研 温璐宁供图

珲春防川景区则呈现另一番景象:中朝边境线上,木质栈道蜿蜒于原始森林间,俄罗斯游客与延边朝鲜族村民共植的“友谊林”已亭亭如盖。实践团记录下“一带一路”生态融合的鲜活样本——跨境生态旅游线路将图们江畔的湿地、朝鲜的茂山铁矿遗址与俄罗斯的哈桑湿地串联,不断吸引着境内外游客参观学习。

实践团成员在防川风景区调研 颜鸶璎供图

“这次实践让我重新定义了'专业'——环境科学不仅是公式和模型,更是对土地的深情。我们作为新时代的青年,更要努力成为生态文明建设的传播者、践行者和守护者。”实践团成员张同学感叹到。这些实践也印证了《习近平生态文明思想在吉林的理论与实践》中的论断:当生态保护成为发展前提,绿水青山便能孕育出金山银山。

从松花江源头到图们江畔,吉林的实践正以生态为锚点开启东北振兴的新格局。这种新格局并非简单否定工业文明,而是通过系统性思维将生态价值转化为发展动能。当生态保护嵌入产业发展全链条,传统产业得以在绿色转型中重构竞争优势,新兴产业则依托生态优势获得生长土壤,形成“保护-转型-创新”的良性循环。

这种发展模式的核心在于打破“振兴即工业振兴”的线性思维,将生态资本视为与工业资本、人力资本同等重要的战略资源。更深远的意义在于,吉林样本揭示了资源型地区转型的普遍规律:当发展逻辑从“征服自然”转向“顺应自然”,从“要素驱动”转向“创新驱动”,从“规模扩张”转向“质量提升”,资源诅咒便能转化为资源红利。这种转型不仅需要技术革新,更需要制度创新。

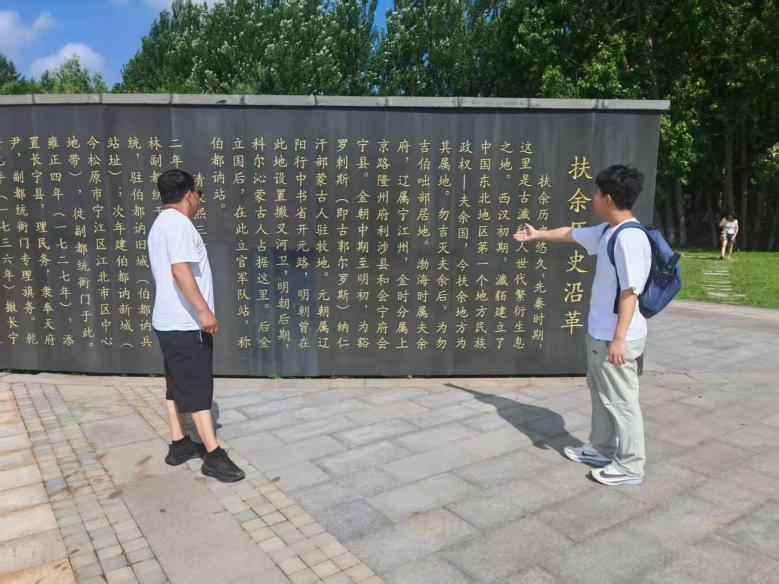

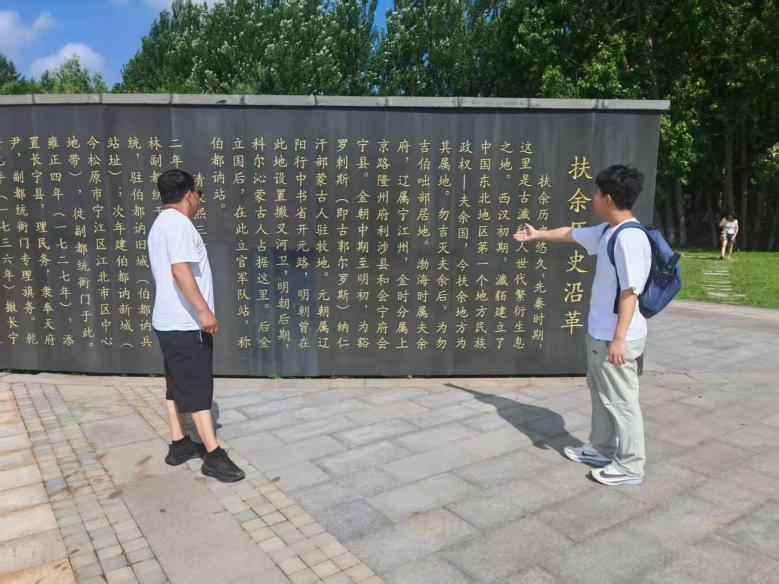

实践团成员在扶余市调研 王梓伊供图

这场实践,对我们而言不仅是一份学术报告的积累,更是一次对“人与自然和谐共生”理念的现场验证,本质上是对发展观的重新定义。它证明高质量发展不是非此即彼的选择题,而是可以通过生态产业化与产业生态化的双向互动,实现经济效益、生态效益、社会效益的统筹兼顾。当2400万长白儿女将总书记“绿水青山就是金山银山”的嘱托转化为具体行动,新时代吉林高质量发展的画卷,正以生态为底色,徐徐展开。

通讯员:虞紫棱

“要把保护生态环境摆在优先位置,坚持绿色发展。”2018年习近平总书记在东北振兴座谈会上的重要论述,成为本次实践的核心遵循。实践团以《习近平生态文明思想在吉林的理论与实践》为理论指南,重点考察了总书记三次视察吉林时关注的生态领域。

在查干湖畔,盛夏的阳光为这片北方明珠镀上金边。实践团见证了“以水养鱼、以鱼净水”模式的生动实践。数据显示,2018年至2025年,查干湖水质从Ⅴ类跃升至Ⅲ类,夏季旅游旺季日均接待游客超5000人次,真正实现了“保护与发展相得益彰”的奇观。

实践团成员在查干湖畔调研 温璐宁供图

珲春防川景区则呈现另一番景象:中朝边境线上,木质栈道蜿蜒于原始森林间,俄罗斯游客与延边朝鲜族村民共植的“友谊林”已亭亭如盖。实践团记录下“一带一路”生态融合的鲜活样本——跨境生态旅游线路将图们江畔的湿地、朝鲜的茂山铁矿遗址与俄罗斯的哈桑湿地串联,不断吸引着境内外游客参观学习。

实践团成员在防川风景区调研 颜鸶璎供图

“这次实践让我重新定义了'专业'——环境科学不仅是公式和模型,更是对土地的深情。我们作为新时代的青年,更要努力成为生态文明建设的传播者、践行者和守护者。”实践团成员张同学感叹到。这些实践也印证了《习近平生态文明思想在吉林的理论与实践》中的论断:当生态保护成为发展前提,绿水青山便能孕育出金山银山。

从松花江源头到图们江畔,吉林的实践正以生态为锚点开启东北振兴的新格局。这种新格局并非简单否定工业文明,而是通过系统性思维将生态价值转化为发展动能。当生态保护嵌入产业发展全链条,传统产业得以在绿色转型中重构竞争优势,新兴产业则依托生态优势获得生长土壤,形成“保护-转型-创新”的良性循环。

这种发展模式的核心在于打破“振兴即工业振兴”的线性思维,将生态资本视为与工业资本、人力资本同等重要的战略资源。更深远的意义在于,吉林样本揭示了资源型地区转型的普遍规律:当发展逻辑从“征服自然”转向“顺应自然”,从“要素驱动”转向“创新驱动”,从“规模扩张”转向“质量提升”,资源诅咒便能转化为资源红利。这种转型不仅需要技术革新,更需要制度创新。

实践团成员在扶余市调研 王梓伊供图

这场实践,对我们而言不仅是一份学术报告的积累,更是一次对“人与自然和谐共生”理念的现场验证,本质上是对发展观的重新定义。它证明高质量发展不是非此即彼的选择题,而是可以通过生态产业化与产业生态化的双向互动,实现经济效益、生态效益、社会效益的统筹兼顾。当2400万长白儿女将总书记“绿水青山就是金山银山”的嘱托转化为具体行动,新时代吉林高质量发展的画卷,正以生态为底色,徐徐展开。

通讯员:虞紫棱

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 青春逐梦青山间:“青峦映金”实践队书写乡村振兴的热血诗行

- “民族要复兴,乡村必振兴。”当时代的号角在秦岭深处回荡,当振兴的蓝图在乡土大地铺展,“青峦映金”实践队的青年们,怀揣着滚烫的理

- 三下乡 2025-08-22

- 河南工业大学——青春筑梦基层行,学用结合促发展

- 2025年7月7日至7月28日,河南工业大学外语学院翻译2403青年社区行动组的成员们,积极响应“三下乡”社会实践号召,分赴河南省南阳市、

- 三下乡 2025-08-22

- 西南石油大学 让知识回归秩序 大学生志愿者整理社区图书馆

- 三下乡 2025-08-22

- 政策“干货”+ AI 技能,桂航学子把下尧村变成“升学加油站”

- 乡村教育振兴,需打破信息壁垒、衔接政策资源。8月17日桂林航天工业学院计算机科学与工程学院智野传声服务队走进下尧村

- 三下乡 2025-08-22

- 红医赋能社会 童创健康未来——安徽医科大学临床医学院三下乡实践团科普惠民纪实

- 为响应时代号召,安徽医科大学临床医学院“红医映皖,医路兴乡”实践团队,在6月28日至29日走进六安市霍山县科技馆,以“医学科普+文化

- 三下乡 2025-08-22

三下乡热点

- 1

- 无锡学院三下乡:“真吴绣”小分队探访绣泽江南,触摸非遗温度

- 2

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 3

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 4

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 5

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 6

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 7

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 8

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 9

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 10

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传