今日大学生网,社会实践报告投稿平台

探寻黄河生态密码 实践中感悟母亲河魅力——河科大“黄河绿韵”社会实践团队赴郑州开展黄河生态调研实践活动

- 发布时间:2025-08-01 阅读:

- 来源:自己

探寻黄河生态密码 实践中感悟母亲河魅力——河科大“黄河绿韵”社会实践团队赴郑州开展黄河生态调研实践活动

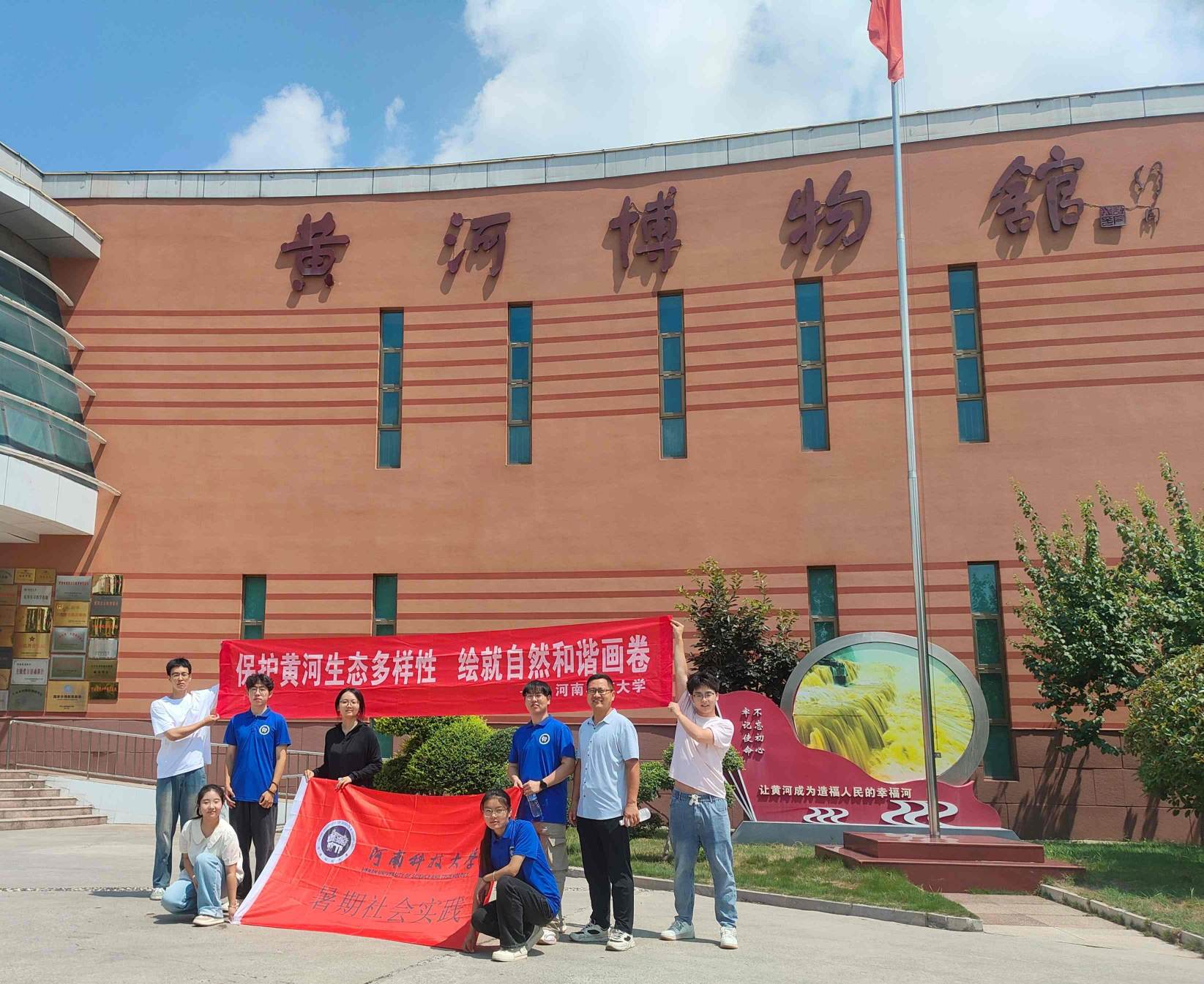

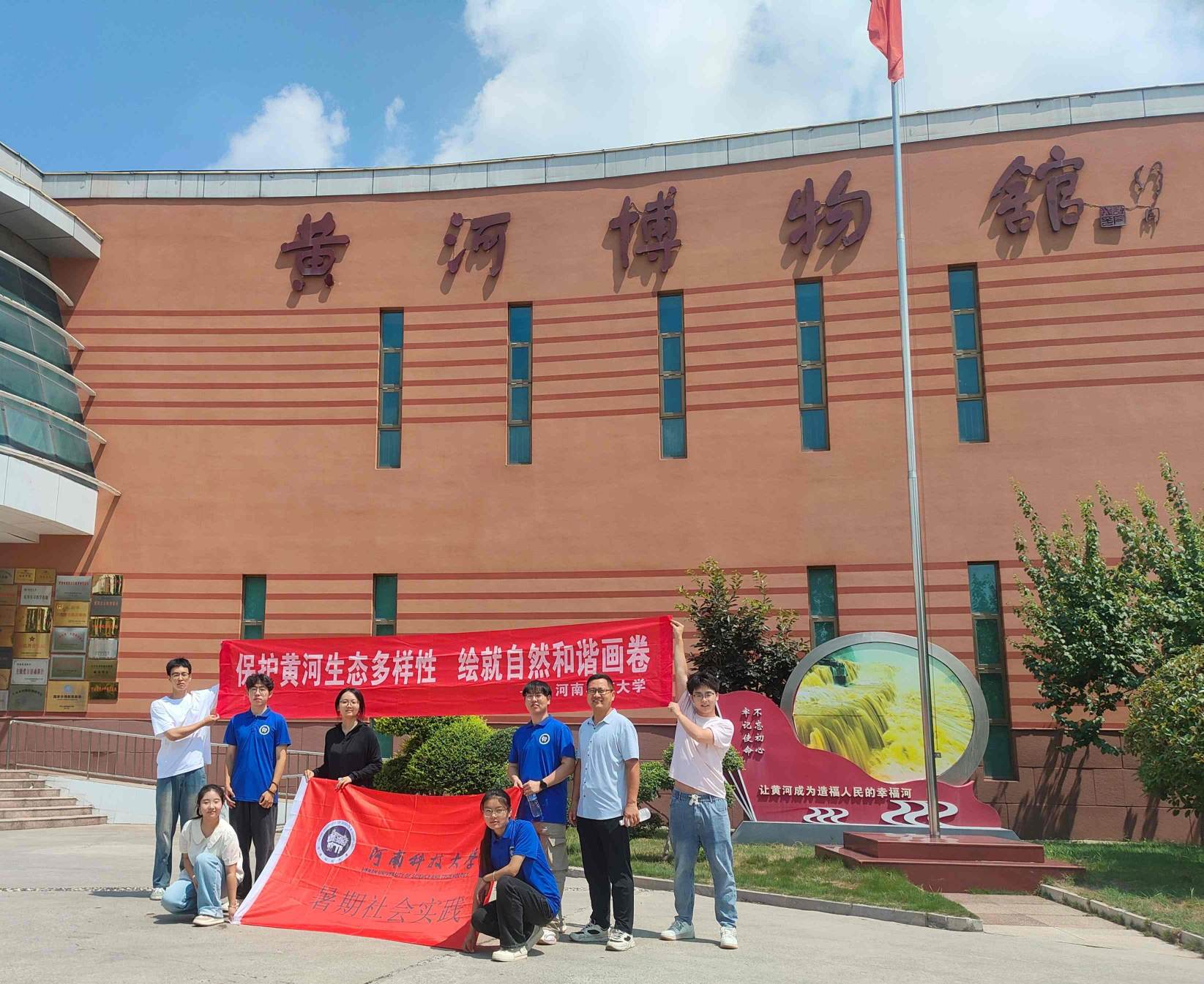

为深入了解黄河文化底蕴,实地探究黄河流域生态保护现状,7月26日,团队学生在王磊老师的带领下,赴郑州开展“黄河生态保护”主题社会实践调研活动。团队先后走进黄河博物馆与黄河国家湿地公园,通过“馆内研学+户外调研”的形式,在一天的行程中既触摸黄河文明的历史脉络,又用专业方法记录黄河湿地的生态脉动。

一,博物馆内溯文明 解码黄河“前世今生”

清晨的郑州暑气渐升,团队首站抵达黄河博物馆。这座以“黄河、母亲、文明、生态、治理”为主题的场馆,通过文物、模型与多媒体展项,系统展现了黄河流域的自然地理、历史文化及生态保护历程。

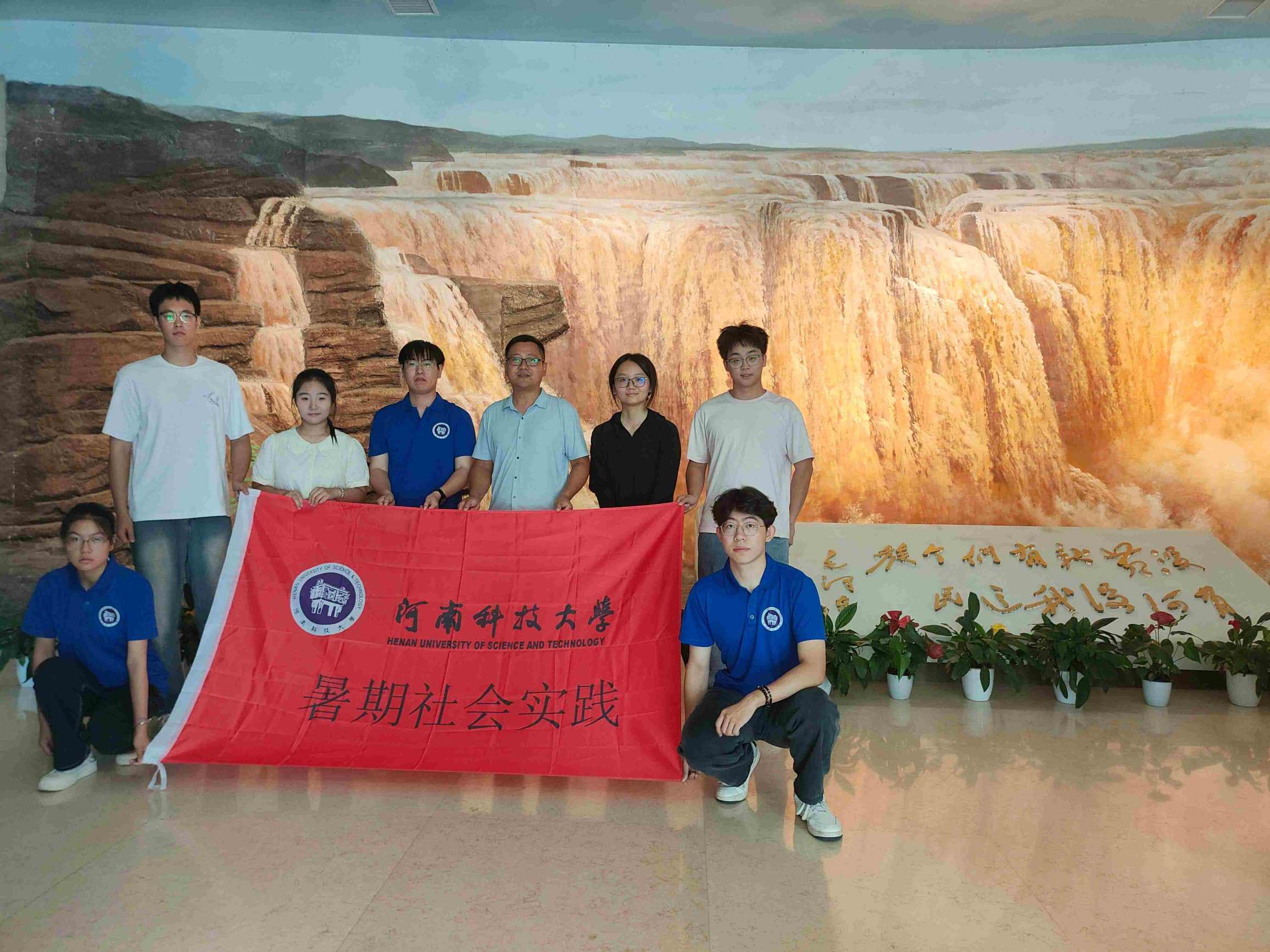

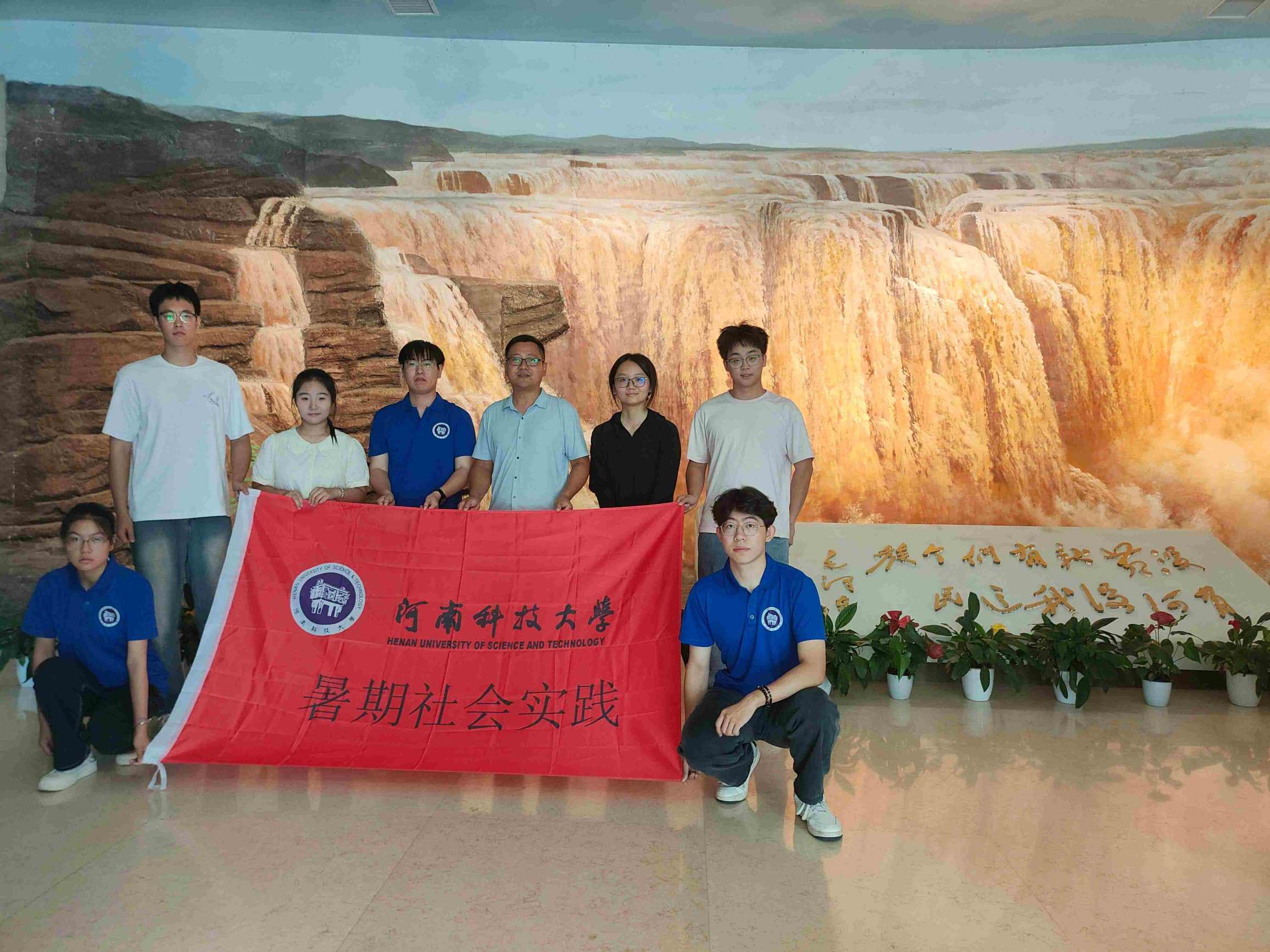

在志愿者讲解员老师的引导下,师生们沿“远古的黄河”“灿烂的黄河文明”“黄河的治理与开发”等展区有序参观。从仰韶文化的彩陶到历代治河工具,从黄河流域地形沙盘到现代生态保护技术模型,一件件展品串联起黄河作为“母亲河”的文明轨迹与生态变迁。“展板上的‘地上悬河’示意图让我直观感受到黄河治理的复杂性,也更理解‘保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计’的深刻内涵。”团队成员王同学感慨道。

参观中,老师结合专业知识,为师生解读了黄河流域生态保护与高质量发展战略的实践路径,引导师生们将历史文化认知与当代生态课题相结合,为下午的实地调研奠定理论基础。

二,湿地田间做调研 用数据记录生态脉动

午后,团队转赴黄河国家湿地公园。作为黄河流域重要的生态屏障,这里的湿地植被、土壤状况是反映黄河沿岸生态健康的“活样本”。根据调研计划,师生们分为三组,同步开展自生植物统计、土壤样本采集与湿度测定工作。

王磊老师现场示范植物样方法调查技巧,指导同学们用样方框划定区域,细致记录植物种类和数目。另一边,取土样小组手持采样铲、密封袋,按照“随机多点采样”原则,在不同植被覆盖区采集0-20cm深度的土壤样本,标签上清晰标注采样时间、经纬度与植被类型。湿度测定组则通过土壤湿度计,实时记录不同地块的土壤含水量,数据即时录入调研表格。

烈日下,师生们汗流浃背却干劲十足。从湿地栈道到滩涂地块,大家分工协作,用专业工具与严谨态度完成每一项调研环节。“亲手采集的土样里,能看到黄河泥沙的颗粒感,测定湿度时数据的细微变化,都让我真切感受到生态保护不是抽象概念,而是需要用数据说话的具体实践。”参与土壤采样的李同学说。

三,实践落幕意犹未尽 生态担当植于心间

傍晚,满载调研数据与实践感悟的团队踏上返程。一天的行程虽短,却让师生们在“看、听、做”中完成了一次深刻的黄河生态研学。

“这次实践将黄河文化认知与生态调研技能相结合,既让同学们触摸到母亲河的历史厚度,也培养了用专业视角观察生态问题的能力。”王磊老师表示,后续团队将对采集的土壤样本进行实验室分析,结合植物统计数据形成调研报告,为黄河滩区生态保护提供青年视角的参考。

此次实践活动,不仅是一次知识与技能的实地锤炼,更是一堂生动的“黄河生态保护课”。团队学生纷纷表示,将以此次调研为起点,持续关注黄河流域生态发展,用所学知识为守护母亲河贡献青春力量。

为深入了解黄河文化底蕴,实地探究黄河流域生态保护现状,7月26日,团队学生在王磊老师的带领下,赴郑州开展“黄河生态保护”主题社会实践调研活动。团队先后走进黄河博物馆与黄河国家湿地公园,通过“馆内研学+户外调研”的形式,在一天的行程中既触摸黄河文明的历史脉络,又用专业方法记录黄河湿地的生态脉动。

一,博物馆内溯文明 解码黄河“前世今生”

清晨的郑州暑气渐升,团队首站抵达黄河博物馆。这座以“黄河、母亲、文明、生态、治理”为主题的场馆,通过文物、模型与多媒体展项,系统展现了黄河流域的自然地理、历史文化及生态保护历程。

在志愿者讲解员老师的引导下,师生们沿“远古的黄河”“灿烂的黄河文明”“黄河的治理与开发”等展区有序参观。从仰韶文化的彩陶到历代治河工具,从黄河流域地形沙盘到现代生态保护技术模型,一件件展品串联起黄河作为“母亲河”的文明轨迹与生态变迁。“展板上的‘地上悬河’示意图让我直观感受到黄河治理的复杂性,也更理解‘保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计’的深刻内涵。”团队成员王同学感慨道。

参观中,老师结合专业知识,为师生解读了黄河流域生态保护与高质量发展战略的实践路径,引导师生们将历史文化认知与当代生态课题相结合,为下午的实地调研奠定理论基础。

二,湿地田间做调研 用数据记录生态脉动

午后,团队转赴黄河国家湿地公园。作为黄河流域重要的生态屏障,这里的湿地植被、土壤状况是反映黄河沿岸生态健康的“活样本”。根据调研计划,师生们分为三组,同步开展自生植物统计、土壤样本采集与湿度测定工作。

王磊老师现场示范植物样方法调查技巧,指导同学们用样方框划定区域,细致记录植物种类和数目。另一边,取土样小组手持采样铲、密封袋,按照“随机多点采样”原则,在不同植被覆盖区采集0-20cm深度的土壤样本,标签上清晰标注采样时间、经纬度与植被类型。湿度测定组则通过土壤湿度计,实时记录不同地块的土壤含水量,数据即时录入调研表格。

烈日下,师生们汗流浃背却干劲十足。从湿地栈道到滩涂地块,大家分工协作,用专业工具与严谨态度完成每一项调研环节。“亲手采集的土样里,能看到黄河泥沙的颗粒感,测定湿度时数据的细微变化,都让我真切感受到生态保护不是抽象概念,而是需要用数据说话的具体实践。”参与土壤采样的李同学说。

三,实践落幕意犹未尽 生态担当植于心间

傍晚,满载调研数据与实践感悟的团队踏上返程。一天的行程虽短,却让师生们在“看、听、做”中完成了一次深刻的黄河生态研学。

“这次实践将黄河文化认知与生态调研技能相结合,既让同学们触摸到母亲河的历史厚度,也培养了用专业视角观察生态问题的能力。”王磊老师表示,后续团队将对采集的土壤样本进行实验室分析,结合植物统计数据形成调研报告,为黄河滩区生态保护提供青年视角的参考。

此次实践活动,不仅是一次知识与技能的实地锤炼,更是一堂生动的“黄河生态保护课”。团队学生纷纷表示,将以此次调研为起点,持续关注黄河流域生态发展,用所学知识为守护母亲河贡献青春力量。

责编:周云

扫一扫 分享悦读

社会实践推荐

- 中国计量大学2025“微光致远”实践第十三天——微光寸晷,衡度童心

- 社会实践 2025-08-02

- 酒香话振兴-推普黔行队赴簸箕村调研刺梨酒产业发展

- 社会实践 2025-08-01

- 遍访群情汇真知,校地联动谱新篇——山东理工大学“青衿筑梦·红韵燎原”实践团赴茅坪镇开展

- 为深入探索红色旅游与乡村振兴的融合路径,强化校地联动助力基层发展,山东理工大学“青衿筑梦·红韵燎原”实践团于7月31日赴茅坪镇开

- 社会实践 2025-08-01

- 探寻黄河生态密码 实践中感悟母亲河魅力——河科大“黄河绿韵”社会实践团队赴郑州开展黄河

- 为深入了解黄河文化底蕴,实地探究黄河流域生态保护现状,7月26日,团队学生在王磊老师的带领下,赴郑州开展“黄河生态保护”主题社会

- 社会实践 2025-08-01

- 桂林航空工业学院实践队探访阳朔莫氏扇艺坊 赋能非遗画扇传承

- 2025年7月25日,桂林航天工业学院“非遗传承与‘漓’同行”实践队走进阳朔莫氏扇艺坊,与深耕扇艺38年的非遗传承人交流,探寻阳朔画扇

- 社会实践 2025-08-01