荥经黑砂探访记:西华大学“微光”小队的非遗传承新解

荥经黑砂探访记:西华大学“微光”小队的非遗传承新解

7月10日,西华大学大健康管理学院三下乡“星子缀乡.微光小队”深入雅安荥经,寻访非物质文化遗产荥经黑砂。通过实地参观,对非遗传承人的深度采访,沉浸式体验非遗黑砂从泥土到窑器的转变,用心记录下这份源于泥土,成于烈火的千年技艺。在古老技艺的蜕变中读懂中华文明的坚韧与传承,为点亮乡村文化振兴汇聚“微光”。

怀揣着对千年黑砂技艺的好奇迈入充满黑砂泥土芬芳的土地,映入眼帘的曾家老窑的牌匾,深入工坊,黑色的砂器整齐排列,粗粝的质感和细腻的纹路让黑砂看起来充满艺术感。

步入制胚区,“白善泥”“观音土”是荥经黑砂的灵魂原料,经过风吹日晒自然风化,带有着独特的黑如漆的光泽。匠人坐在转盘前,手指被泥土染黑,眼神与注意随着泥胚旋转,泥胚在匠人的手指飞舞之下慢慢成型,荥经特有的拍打技法,让胚体线条逐渐流畅而富有力量,胚体更加紧实。胚体制作完成后将开始简单刻花、压印,让原本漆黑光滑的胚体由严正肃穆渐渐变得风韵雅致。晾胚得在通风好的地方,让水分渐渐散去。最后一步就是装窑烧制,窑洞中猛火高温,装窑这一步要更加小心翼翼,码放讲究,在经过相当一段时间的高温淬炼,完成了从泥胚到黑砂的质的转变。

(图为匠人在进行黑砂泥胚制作 李锦政供图)

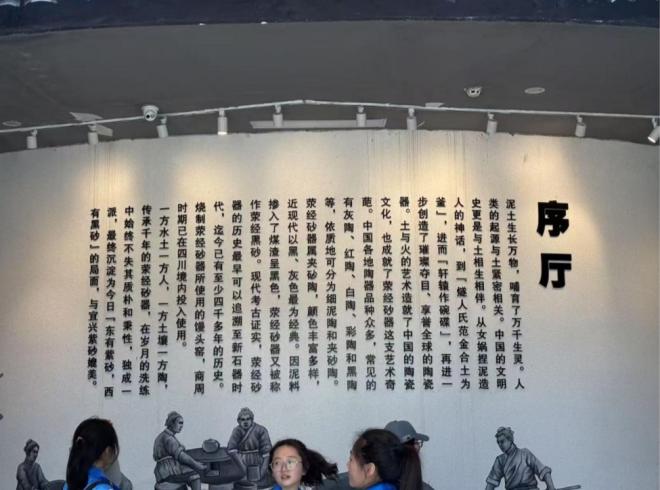

实践队伍在见证了制胚工序的繁杂之后来到了黑砂博物馆,首先映入眼帘的是序厅,展示着黑砂的悠久历史,往里走,展墙上的文字记录着黑砂从古到今发展的历程,上古先民,怎样抟土成器,怎样成为如今的非遗黑砂。每一个字都承载着深厚的历史底蕴。继续前行,就是玲琅满目的砂制模型,让实践队伍的成员们能够切实感受到古人的生活环境与黑砂的紧密联系,深刻体会到黑砂文化在促进经济文化交流中的作用。

(图为实践队伍在参观黑砂博物馆 李锦政供图)

离开黑砂博物馆之后,实践队伍对当地的黑砂商户进行了简单的调研。本次荥经黑砂商户调研主要围绕商户的基本情况、经营状况、产品与工艺、市场营销、政策与支持以及发展规划六个核心方面进行。商户多采用传统古法技艺制作黑砂,但面临研发投入不足、技术壁垒较弱的问题。市场与客户分析显示,目标客户群以本地消费者和外地游客为主,产品定位于中端市场,但存在客诉问题如“运输易破损”。在产品与工艺方面,商户主要生产茶具和生活用品,坚持传统手工艺,但也寻求创新。市场营销策略依赖线下门店和线上平台,但缺乏专业运营和系统化推广。政策与支持方面,商户希望获得更多政府支持,如资金补贴和市场拓展。未来1-3年,商户计划通过产品创新和拓展新渠道来扩大规模,并对行业前景持乐观态度。调研揭示了荥经黑砂产业在传承与创新、市场拓展以及政策支持方面的需求和挑战。为促进荥经黑砂产业发展,建议加强研发与创新,改善产品质量和客户服务,拓展线上线下营销渠道,强化品牌建设,争取政策支持,探索产业合作新模式,并注重人才培养。这些措施将有助于提升市场竞争力,实现黑砂可持续发展。

(图为实践队伍成员对商户进行调研 翁庆镒供图)

三下乡的荥经黑砂探寻之旅,让实践队伍的成员们深刻体会到非遗文化的独特底蕴和传统魅力,每一件荥经黑砂器都是匠人的心血,黑砂器不仅是生活用品,更是连接过去与现在的桥梁,在工艺的传承中,触摸到历史文化的温度,更加让实践队伍的成员们意识到非遗传承,是历史与未来的对话,读懂非遗传承的力量。希望黑砂的故事,能够一直对话下去。

通讯员:刘思彤 罗佳雯

摄影:李锦政 翁庆镒

- 陕西工业职业技术大学电气工程学院“秦工薪火”实践团开展航空工业精神主题研学活动

- 三下乡 2025-07-15

- “一叶兴乡”:青春智绘特色蓝图,科技赋能绿色“茶经”

- 桂林理工大学环境科学与工程学院“一叶兴乡”实践团奔赴广西灌阳县

- 三下乡 2025-07-15

- 荥经黑砂探访记:西华大学“微光”小队的非遗传承新解

- 西华大学大健康管理学院三下乡“星子缀乡.微光小队”深入雅安荥经,寻访非物质文化遗产荥经黑砂。通过实地参观,对非遗传承人的深度采

- 三下乡 2025-07-15

- 陕西工业职业技术大学电气工程学院“秦工薪火”实践团专访全国技术能手陈冠琪

- 三下乡 2025-07-15

- 桂工学子深入古令屯座谈,共谋乡村振兴实践路径

- 三下乡 2025-07-15

- 苏州大学学子三下乡:彩虹桥连“欣”与“辛”,开学一课润童心

- 这篇报道记录了苏州大学“欣长征·彩虹行”支教团队于2025年7月14日,在山西省临汾市洪洞县辛南小学正式开启暑期支教活动的“开学第一

- 三下乡 2025-07-15

- 桂工学子踏访柳州军事博物园,体悟国防力量

- 三下乡 2025-07-15

- 踏访工业印记,体悟生态转型

- 三下乡 2025-07-15

- 邵阳学院三下乡:王家坪村防霸凌教育,守护童心成长

- 三下乡 2025-07-15

- 桂工学子解码柳州双博物馆,探寻工业记忆与国防情怀的共生之韵

- 三下乡 2025-07-15

- 1

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 2

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 3

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 4

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践

- 5

- 本草青春赋能乡村 红色薪火照亮征程 ——药学系“明月本草行”实践队赴明月村开展“三下乡”

- 6

- 小手牵大手,书香润童心

- 7

- “三下乡”助力乡村振兴:金山青年学子为平潭古村文旅融合“把脉开方”

- 8

- 巾帼不让须眉,赓续红色基因——贵州大学阳明学院巾帼基因实践队三下乡活动

- 9

- 滁院学子三下乡实践感悟:弘扬传统文化,传承文化基因

- 10

- 滁州学院学子赴南京"寻红色,悟非遗”开展暑期"三下乡”社会实践活动