合肥工业大学实践团队赴宁国开展调研

合肥工业大学实践团队赴宁国开展调研

近日,合肥工业大学食品与生物工程学院宁国调研队赴安徽省宁国市以兴宏标本厂制作标本的主题开展调研。这支由8名师生组成的团队,带着专业视角与实践初心,通过走进兴宏标本厂、探访特色场馆、深入自然山野等多元方式,近距离感受当地生态资源与特色产业的发展脉络,在观察、交流与实践中积累了丰富素材,收获颇丰。

首日探秘标本工艺 开启实践之旅

第一天上午,实践团队乘坐大巴顺利抵达宁国市兴宏标本厂。厂区内干净整洁,空气中弥漫着淡淡的草木清香。负责人开始向团队成员介绍标本厂的发展历程。“我们厂创办于1998年,最初只是小作坊,靠制作简单的鸟类标本供应给当地学校。”她指着墙上的老照片,“后来慢慢拓展到昆虫、兽类标本,现在不仅做教学标本,还承接博物馆展览、科研标本定制。”话语间,能感受到她对这份事业的自豪。团队成员们认真做着笔记,不时举手提问,负责人都一一耐心解答,为大家勾勒出标本行业发展的基本轮廓。

下午,在负责人的带领下,团队成员走进了标本制作车间。几位技术工人正专注地忙碌着,一位师傅正在给一只刚送来的红隼清理羽毛,她手指轻柔地拨开羽毛,用特制的工具去除杂质,动作精准得像外科医生做手术。“标本制作的关键在于‘还原真实’,哪怕一根羽毛的位置不对,都会影响整体效果。”负责人解释道。团队成员们屏住呼吸,全程观摩了从皮肤处理、骨骼固定到填充定型的精细化制作过程。负责人的话让大家对这份看似冷门的手艺有了新的认识——它不仅是技术,更是对生命的敬畏与复刻。

次日聚焦多元调研 深度体验宁国特色

第二天清晨七点,天刚蒙蒙亮,团队就出发前往宁国市早市。吃完早餐,离开早市,团队前往宁国市标本馆。刚走进馆内,成员们就被大厅中央的展品震撼了——一尊高达3米的大象标本和旁边的长颈鹿标本巍然矗立,大象的皮肤褶皱清晰可见,长颈鹿的睫毛纤长分明,仿佛下一秒就会迈开脚步。“这是我们馆的‘镇馆之宝’,是2010年从非洲引进的标本,专门用来展示生物多样性的丰富性。”讲解员王老师笑着说。馆内收藏了涵盖昆虫、鸟类、兽类等多个类别的标本,既有本地常见的黄山猕猴、白颈长尾雉,也有大熊猫、金丝猴等珍稀保护动物模型。在鸟类展区,一只蓝喉蜂虎标本格外引人注目,它的羽毛呈现出蓝、绿、橙三色渐变,喙尖还沾着“花蜜”,旁边的生态介绍牌详细写着:“蓝喉蜂虎为宁国夏季候鸟,主要栖息于溪流沿岸,以蜜蜂、蝴蝶为食,近年来因生态改善,种群数量增长20%。”王老师带着大家边走边讲,从标本的制作工艺到背后的生态故事,成员们听得入了迷。一幅幅栩栩如生的标本,仿佛串联起一部立体的“自然百科全书”,让大家对区域生态系统有了更直观的认知。

随后,团队驱车前往当地知名的孔雀养殖场。刚到养殖场门口,就听到“嗷嗷”的叫声,隔着围栏望去,数只孔雀在草坪上活动,有的闲庭信步,拖着长长的尾羽像穿着华丽礼服的贵族;有的突然展翅开屏,翠绿的羽毛上点缀着蓝色的眼状斑纹,在阳光下闪闪发光,引得成员们纷纷拿出手机拍照。养殖场负责人王老师热情地接待了大家,笑容爽朗:“我们这儿有蓝孔雀、白孔雀,不仅卖观赏孔雀,羽毛能做工艺品,孔雀蛋能吃,就连粪便都能发酵当有机肥,一点不浪费。”她带着大家参观养殖区,介绍道:“孔雀喜欢干净,所以我们的鸡舍每天都要冲洗,饲料是玉米、豆粕加自家种的青菜,绝对绿色。”王老师的话让大家眼前一亮,这正是“生态+经济”融合发展的生动案例。

山间采集丰富实践 满载收获返程

下午,团队转场至宁国郊外的青龙湾山间,开展植物样本采集活动。两个小时的采集活动,大家收获了20多种植物样本,也切身感受到了宁国丰富的植物资源——这里不愧是“中国竹子之乡”“安徽省生态市”。

傍晚时分,金色的余晖洒在宁国的山峦与河流上,为这座小城镀上了一层温暖的光晕。实践团队带着两天调研的满满收获,踏上了返程的大巴,此次宁国之行,团队不仅近距离接触了标本制作的传统技艺,更通过重点探访早市、标本馆与养殖场,深入了解了当地生态资源转化为产业优势的实践路径。笔记本上密密麻麻的记录、手机里数百张照片、脑海中挥之不去的鲜活场景,都为后续的学习研究积累了宝贵素材,也让“理论联系实际”的实践理念得到了生动诠释。正如团队队长在总结时所说:“这次调研让我们看到,生态保护与产业发展不是对立的,而是可以像宁国的山水一样,和谐共生,相互成就。”

(张羽妙/文 高莉/图 )

- 慧启康养新篇,研学共探融合 ——“智元怡养” 实践团深耕医养实践

- 三下乡 2025-07-23

- 合肥工业大学实践团队赴宁国开展调研

- 近日,合肥工业大学食品与生物工程学院宁国调研队赴安徽省宁国市以兴宏标本厂制作标本的主题开展调研。这支由8名师生组成的团队,带着

- 三下乡 2025-07-23

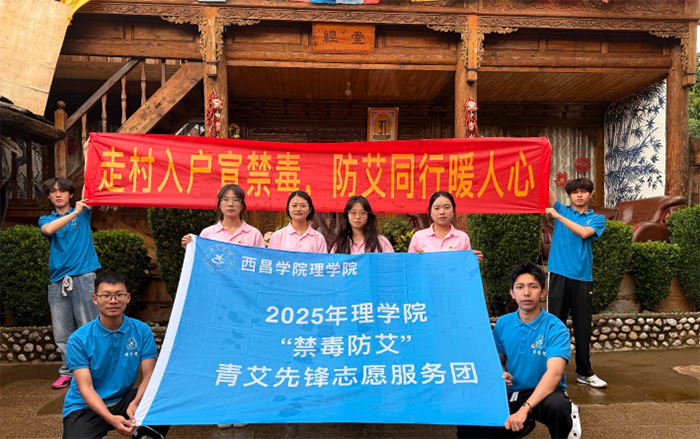

- 校际协同,共筑木垮村禁毒防艾青春防线

- 2025年7月6日至8日,西昌学院理学院“青艾先锋”暑期社会实践小分队与上海交通大学物理与天文学院粒子物理与核物理研究生党支部联合赴

- 三下乡 2025-07-23

- 山东学子三下乡:探路菜乡云链处,数字动能兴农贸

- 在二十大报告“发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道”的号召下,青年作为乡村振兴的主力军,在这项艰巨而又光荣的任务中发挥着不可

- 三下乡 2025-07-23

- 山东学子三下乡:探秘智能水肥科技,解锁乡村振兴新动能

- 为深入了解智能农业科技在乡村振兴中的实践应用,2025年7月23日,山东理工大学“一路前行”实践团走进寿光云尚网络科技有限公司,实地

- 三下乡 2025-07-23

- 寿光云尚水肥一体机:语音唤醒的农田“智慧管家”

- 为助力乡村振兴贡献青春力量,2025年7月23日,山东理工大学“一路前行”实践团赴“中国蔬菜之乡”寿光市开展暑期“三下乡”活动,实践

- 三下乡 2025-07-23

- 艺路生花注活力,青春力量助“百千万”——突击队龙船塘社区暑期实践暖情落幕

- 艺路生花文化传承实践队于 2025 年 6 月 24 日 至 6 月 28 日深入龙船塘社区开展三下乡社会实践活动,期间围绕社区多元需求开展13场综

- 三下乡 2025-07-23

- 西安外国语大学三下乡:AI素养调查与知识科普

- 为了解城市儿童人工智能素养情况,更好普及AI知识,2025年7月22日,西安外国语大学“星昱九州”实践团队来到雁塔区杜城街道联盟新城社

- 三下乡 2025-07-23

- 南京财经大学“审以明志·青力青为”团队深入淮安市楚州中学展开红色审计精神宣讲

- 三下乡 2025-07-23

- 南京财经大学审以明志·青力青为团队深入新村社区、蟹太太公司展开红色审计精神宣讲

- 三下乡 2025-07-23

- 1

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 2

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 3

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 4

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 5

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 6

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践

- 7

- 本草青春赋能乡村 红色薪火照亮征程 ——药学系“明月本草行”实践队赴明月村开展“三下乡”

- 8

- 小手牵大手,书香润童心

- 9

- “三下乡”助力乡村振兴:金山青年学子为平潭古村文旅融合“把脉开方”

- 10

- 肇庆学院学子浦特农业行:乡村企业兴农路,青春感悟振兴力