云南农业大学大数据学院“寻找红色印记柯渡行”实践团队赴寻甸开展红色文化调研活动

- 发布时间:2025-08-11 阅读:

- 来源:云南农业大学大数据学院

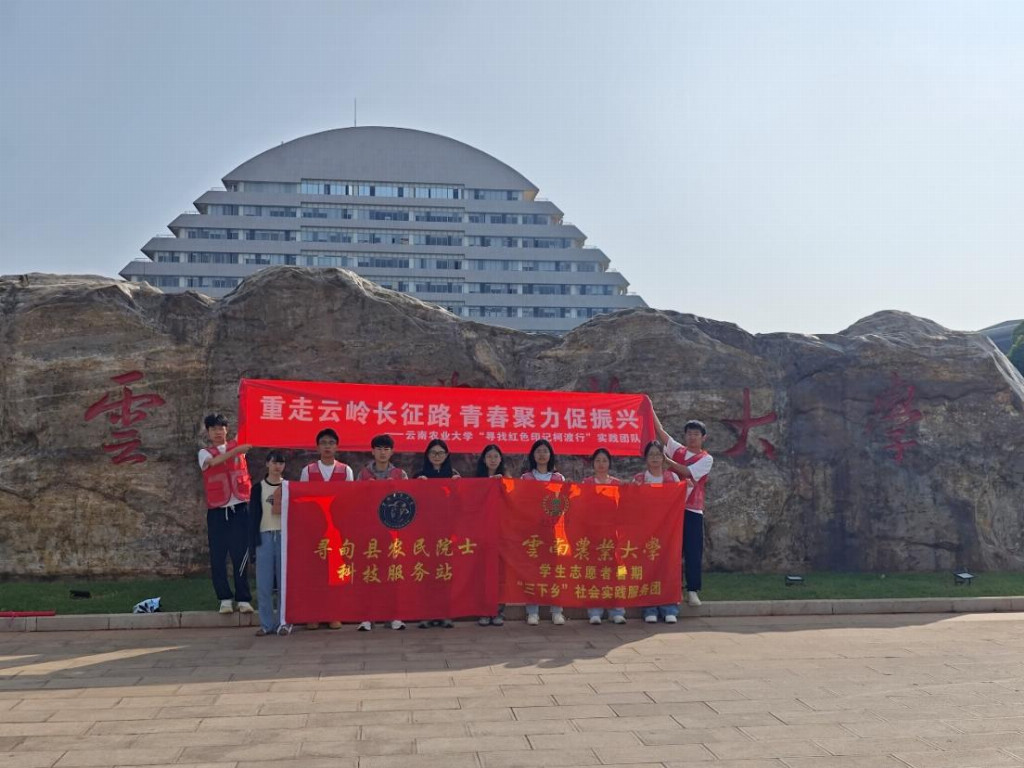

为引导青年在追寻红色足迹中感悟信仰力量、在服务乡村振兴中砥砺初心使命,2025年7月13日至17日,云南农业大学大数据学院“寻找红色印记柯渡行”暑期“三下乡”实践团队赴昆明市寻甸回族彝族自治县开展红色文化调研。团队成员通过实地参观与人物访谈,追寻红军长征足迹,在实践中感悟党的光辉历程,厚植家国情怀,汲取奋进力量。

先锋六甲之战纪念园——在“艰辛”中淬炼奋进精神

在先锋六甲长征纪念馆,1936年4月那场关乎红军生死存亡的阻击战——六甲之战,不再只是书本上的文字与数字(歼敌400余人)。红军将士在敌强我弱、极度疲惫下,以血肉之躯筑起防线,为抢渡金沙江赢得了宝贵时间。真实的战场故事让“艰辛”不再是抽象词汇,而成为震撼心灵的刻印。团队成员深切体会到,“知难而进”不仅是历史壮举,更是民族精神密码,提醒青年面对挑战要唤醒内心的勇气与担当。

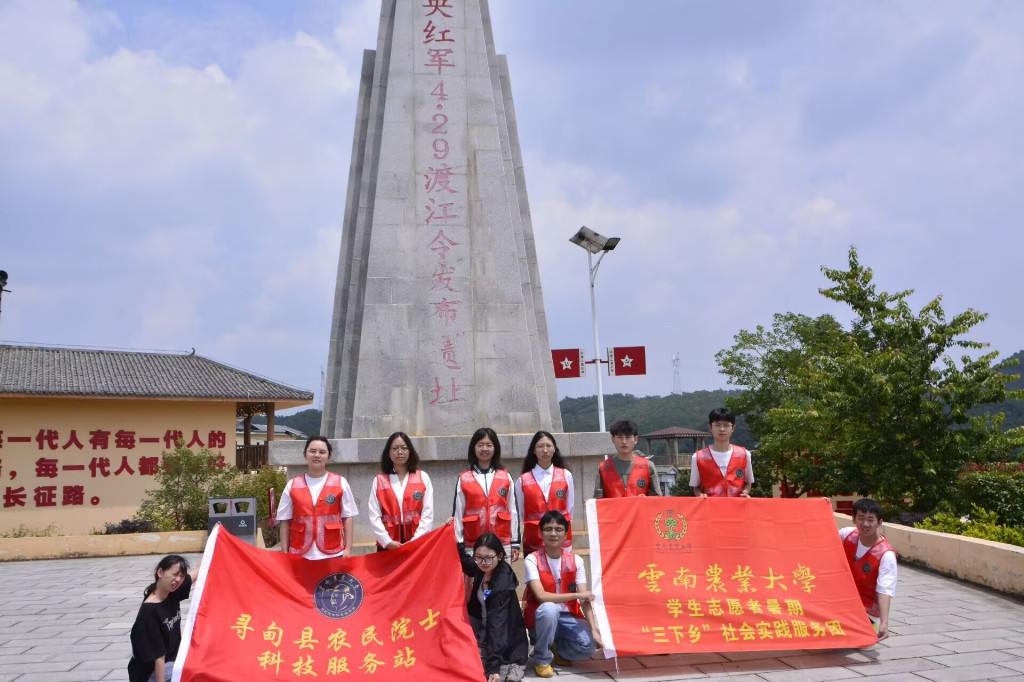

鲁口哨渡江令发布遗址——从“转折”到“智慧”的战略启迪

走进鲁口哨渡江令发布遗址,1935年4月29日的黎明仿佛再次鲜活。中革军委在此发出的“4·29”渡江令,并非简单军事指令,而是敏锐捕捉战机、果断决策的高超智慧。这一关键转折,让团队对长征中“运筹帷幄,决胜千里”的战略智慧有了切身体会。大家认识到,清晰的目标、精准的分析、果断的执行与应变能力,是跨越时代的成功要素。这份战略思维启迪,将成为青年应对未来复杂挑战的宝贵财富。

红军长征柯渡纪念馆——柯渡“活教材”映初心,振兴路上“青春行”

在红军长征柯渡纪念馆,纪念展厅通过实物、图片、场景复原与声光技术,再现红军在柯渡驻扎、筹划、休整的光辉历程。中央红军曾经居住的旧址中,粗糙木床、油渍八仙桌、锈迹煤油灯,让历史真实感扑面而来;长征路线图勾勒出艰苦行程,展柜中的餐具、棉衣、纽扣等细节,展现那段岁月的清苦与坚韧;影像厅播放的纪录影像与口述史,则将观众带回硝烟弥漫的年代。

团队不仅凝视着承载厚重历史的革命文物,更与现实发展紧密连接。在丹桂村村委会支持下,队员们与严怀兴、马发科、杨怀修三位老党员开展跨越代际的信仰对话。严怀兴同志回忆父辈口传的红军故事——纪律严明、分粮济困、解民忧,让“为人民服务”的宗旨可感可触;马发科同志讲述乡村振兴战略下丹桂村的巨变:“路通了,网快了,产业兴了,孩子上学更方便了,这日子越来越好!”杨怀修同志则带领队员重走红军路,把长征精神转化为土地上的鲜活印记。

三位老党员既是历史见证者,也是新时代乡村建设的参与者与受益者。他们的故事,诠释了长征精神在新时代的赓续与绽放——从“救国图存”到“振兴乡村”,信仰力量始终一脉相承。此次“寻找红色印记柯渡行”不是走马观花的“景点打卡”,而是一场思想淬炼、国情认知与能力锻造。青年学子用脚步丈量革命土地,用行动感悟初心使命,立志以长征精神为灯塔、以老党员初心为镜鉴,在强国建设与乡村振兴的广阔天地中奋力跑好新时代青年的“青春一棒”,让红色基因在数字乡村建设浪潮中焕发新的时代光芒。

来源:云南农业大学大数据学院

作者:尹涛 李佳临 白永爱

- 云南农业大学大数据学院“寻找红色印记柯渡行”实践团队赴寻甸开展红色文化调研活动

- 2025年7月13日至17日,云南农业大学大数据学院“寻找红色印记柯渡行”暑期“三下乡”实践团队赴昆明市寻甸回族彝族自治县开展红色文化

- 三下乡 2025-08-11

- 北京城市学院“青衿赤脉”暑期社会实践团走进朝阳、顺义,以史为鉴赋能社区爱国教育

- 2025年暑假,北京城市学院“青衿赤脉”暑期社会实践团开启意义非凡的旅程,深入朝阳区与顺义区社区,聚焦反法西斯胜利80周年组织多样活

- 三下乡 2025-08-11

- 陕西工大“秦工薪火”实践团:在纺织工业记忆中感悟奋斗精神的温度

- 三下乡 2025-08-11

- 探琅琊古韵:大学生团队解码文化景区传承密码

- 6月27日,滁州学院琅琊诗韵文化寻踪小队赴滁州琅琊山景区,围绕醉翁亭、琅琊古寺等核心景点,开展为期1天的文化资源调研。

- 三下乡 2025-08-11

- 食韵藏科学,童趣探真知 ——物理学院团委学生会服务队开展三下乡活动课程

- 2025年7月8日,华南师范大学物理学院团委学生会服务队携手佛山市顺德区星槎小学,共同开展了一场别开生面的活动课堂,让美食与科学的韵

- 三下乡 2025-08-11

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践