暑期“三下乡——擂茶与活字里的客家记忆

- 发布时间:2025-08-11 阅读:

- 来源:蔡依欣;厦门大学嘉庚学院“闽乡的诱惑”实践队

暑期“三下乡”|擂茶与活字里的客家记忆

你是否对那传承千年的木活字印刷心驰神往?是否对那擂钵中研磨出的醇香茶韵充满好奇?是否渴望能够进一步了解客家文化?这个夏天,厦门大学嘉庚学院“闽乡的诱惑”实践队深入福建宁化——客家祖地,用镜头与文字记录两项国家级非遗:客家擂茶与木活字印刷的千年传承,走进客家的世界,感受客家人世代相传的智慧与温情。

客家擂茶——左手执盏,品客家温情

一盏宁化擂茶,沉淀着客家人跨越千年的迁徙史诗。从北方中原到闽赣山区,客家先民将中原饮茶习俗与南方山林智慧相融合,创造出这一独特的养生茶饮,用以健身防病,祛风驱寒,缓解日常劳作的疲劳。宁化擂茶作为一种药食两用茶,具有清热解暑、健脾养胃、调理养生的功效,被誉为“长寿茶”。其制作工艺相传已久、家喻户晓。2014年被列入国家级非物质文化遗产名录。

实践队前往宁化专访福建擂茶传承人江玫丽老师,学习擂茶制作技艺。擂茶制作,循序有道。江玫丽老师向我们介绍到,客家会根据当地气候和草药的生长期改变擂茶原料和比例,发挥出各个草药的功效。

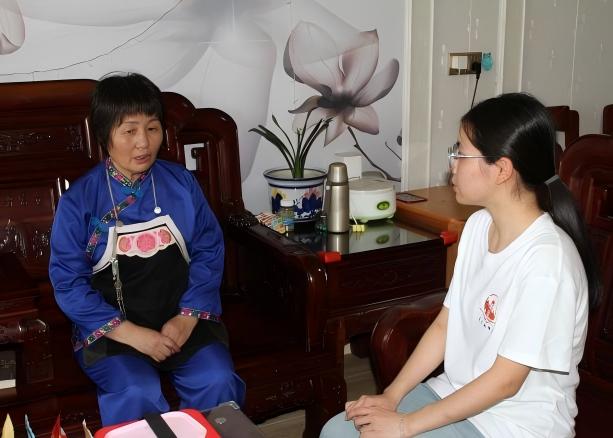

图1:江玫丽老师讲解客家擂茶制作工艺

客家擂茶的独特之处在于“擂”——要固定住擂钵的位置,同时要两只手分别握住擂棍的顶部和中下部,顶部用以固定,下部奋力进行转圈研磨,直至将将原料手工研磨至细腻。动作要利索干脆麻利,因为要尽量减少茶泥的氧化,影响擂茶的口感,是及其考验耐心与技巧的,一份完美的茶泥会呈现出淡绿的颜色,散发出浓郁的草药香。

图2:实践队队员在江玫丽老师指导下参与擂茶制作工艺

在采访中我们了解到,擂茶是客家人节庆、待客的重要载体。每当一户客家人家中来了客人,那么全村人都会出动,各自带着花生、芝麻、紫苏、车前草等种种原料到达这户人家中,集全村之力共同制作这一碗擂茶,用以招待客人。“我至今也不知道为什么全村都能知到是哪户来了客人,并且都带着这些草药啊花生啊过去。但也因为这样我们就能用擂茶来款待客人,因为我们客家人都很好客嘛。”江玫丽老师如是说道。

图3:实践队队员与江玫丽老师交流

客家人以热情好客闻名,不论远亲还是近邻,只要踏入客家大门,主人都会用最质朴的方式表达最深厚的情谊。一捧草药,一把芝麻,几粒花生,在擂钵的旋转中化作细腻茶泥,热水冲开的刹那,香气四溢——每一碗擂茶都饱含着制茶人的心意,寄托着客家人对客人的真挚祝福与热情款待,承载着客家人迁徙历史中团结互助的精神,以及对自然与传统的敬畏之心。这是客家人待客的诚意,是游子思念的乡味,更是非遗文化活色生香的见证。

木活字印刷——右手轻抚,叹匠人心血

在数字化浪潮席卷的今天,仍有这样一群人,用双手守护者千年的文明印记。实践队抵达中国印刷博物馆宁化分馆,专访木活字印刷非遗传承人邱恒勇老师,近距离感受木活字印刷的魅力。

邱恒勇老师让我们体验拓印《如梦令·元旦》,讲解到活字印刷首先要用木刷将墨水研磨细腻,在刷墨时,讲究“三分力七分匀”,让每块字块都均匀地染上墨水,接着覆上宣纸,要先用墨固定三侧,随后从上至下细细扫出字迹,最后将气从下方排出。要求拓印者清楚这块木板上所有字的分布点。当我将宣纸揭起来后,看到字块上的笔画在纸上清晰浮现,忽然就明白了什么是“文明的指纹”。

图4:实践队队员尝试木活字印刷术

印刷术是中国古代“四大发明”之一。宁化木活字印刷术是中国有幸保留下来并仍在使用的木活字印刷技艺之一,起源于宋代,相较于毕昇发明的胶泥活字更易保存。宁化客家人历来重视宗族的维护,即“尊祖、敬宗、睦族、知本”,修谱习俗是其对客家先人的缅怀,是对生命之根的回眸。

宁化木活字印刷作为客家人族谱修订与印制的重要工艺,至今得以活态传承和使用,是客家人留给后世的一份沉甸甸的文化遗产。木活字从雕坯、阴干、反写、刻字、精修、抛光、捡字、排版等多道工序,都为手工操作,过程不能有误,极其考验工匠的雕刻技术与耐心,要求每个字的大小、深度都精确控制,十分耗时耗力。因而有口诀“横刀稳,竖刀准,点如雨,撇如刀”,一笔一划间的深厚功力是工匠们无数个日夜的练习沉淀。从邱恒勇老师的桌面可见一斑。

图5:实践队队员与邱恒勇老师交流

2011年,宁化木活字印刷术被列入福建省非物质文化遗产代表性项目名录。然随着科技的发展,机印以低成本、高效率逐渐赢得广大市场,木活字印刷逐渐没落。但邱恒勇老师始终坚守着对木活字印刷的传承,不愿传承数代的手艺就此失传,积极推介木活字印刷术,创新性推出个性化工艺品定制,开拓网上市场,让木活字印刷焕发出新的活力。在衰落遗失的边缘坚守,在快捷功利的繁荣里坚持,致敬了不起的匠人。

图6:实践队队员与邱恒勇老师合照

这个夏天,实践队在宁化触摸到了非遗传承的脉搏——擂钵里研磨的不只是茶香,更是客家人千年的团结智慧;木活字上镌刻的不只是墨痕,更是匠人守护文明根脉的执着。当现代青年与古老技艺相遇,非遗不再是博物馆里的标本,而是跳动在当代生活中的文化基因。让我我们以青春之名接力传承,让擂茶香飘得更远,让活字印刷永续文脉,这才是对"见人见物见生活"的非遗保护理念最生动的诠释!

- 广州新华学子踏勘九龙三十三景 探索数字文旅新场景

- 三下乡 2025-08-11

- 广州新华学子赴清远九龙镇 探访豆香里的传承与创新

- 三下乡 2025-08-11

- 潍职学子三下乡:硝烟铸魂承嘱托 舞姿育苗向红心

- 潍坊职业学院信息工程学院“智汇潍乡,信息赋能”社会实践团在潍坊市梨园社区开展“三下乡”社会实践活动

- 三下乡 2025-08-11

- 暑期“三下乡——擂茶与活字里的客家记忆

- 三下乡 2025-08-11

- 云南农业大学大数据学院“寻找红色印记柯渡行”实践团队赴寻甸开展红色文化调研活动

- 2025年7月13日至17日,云南农业大学大数据学院“寻找红色印记柯渡行”暑期“三下乡”实践团队赴昆明市寻甸回族彝族自治县开展红色文化

- 三下乡 2025-08-11

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践