今日大学生网,社会实践报告投稿平台

“文脉溯源承齐鲁,青春接力续华章”——青岛理工大学齐鲁文脉青耘团队赴淄开展“青春传承齐鲁文脉”三下乡实践活动

- 发布时间:2025-08-15 阅读:

- 来源:青岛理工大学齐鲁文脉青耘团队

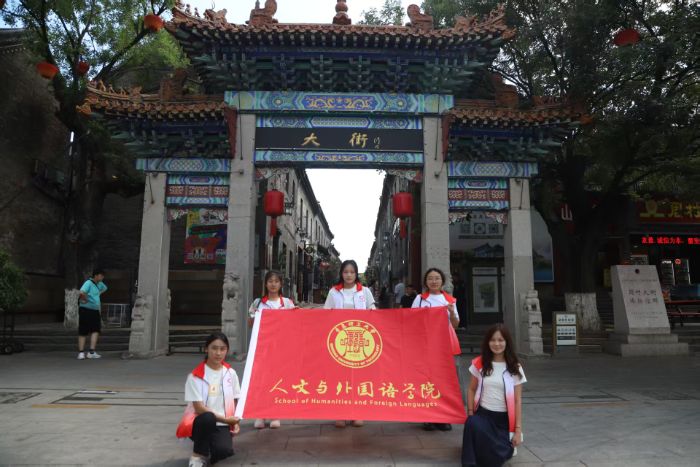

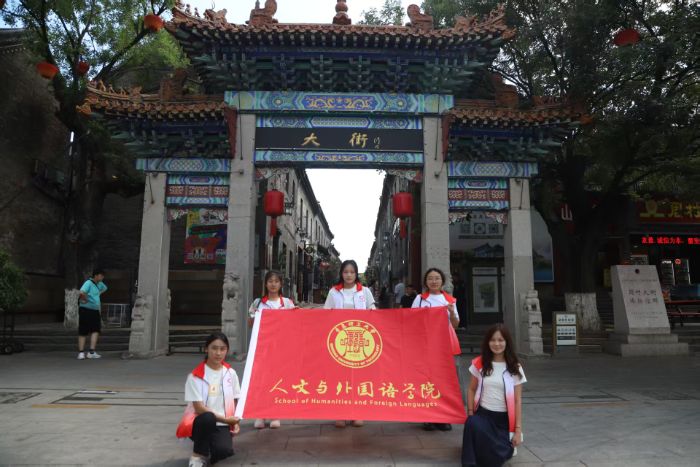

为深入挖掘齐鲁文化的深刻内涵和时代价值,引导齐鲁学子在寻“根”传承中铸牢“中华之魂”,2025年8月1日至5日,青岛理工大学人文与外国语学院齐鲁文脉青耘团队奔赴山东淄博开展“青春传承齐鲁文脉”三下乡实践活动。团队成员怀揣青春热忱,先后走进中国陶瓷琉璃馆、周村古商城、福王红木博物馆及齐文化博物馆,在探访中触摸历史肌理、感悟文化传承,以青年视角挖掘齐鲁文脉的时代内涵,用脚步丈量文化根脉,让青春力量在传统文化传承中绽放光彩。

第二站:周村古商城——寻访老街商埠记忆,感悟非遗传承智慧

第三站:福王红木博物馆——体悟榫卯匠心,见证传统技艺精粹

第一站:中国陶瓷琉璃馆——青年探古今釉彩,体验讲解传技艺

千窑淬炼,凝彩流光藏万象;百艺传承,熔金铸玉耀千秋。在光影流转的展厅内,团队成员们的指尖拂过战国时期的青釉陶鼎,目光追随着明清五彩琉璃盏,看现代艺术家将传统釉色与抽象造型碰撞出新火花。“从土陶到琉璃,每一道釉色都是文明的密码。”队员刘梦环的感叹道出了众人的心声。

队员祁亦菲主动尝试担任讲解员。面对馆内琳琅满目的琉璃展品,结合前期收集的资料与现场学习的知识,从古法吹制的技巧到现代琉璃的创新设计,条理清晰地传递着琉璃文化的魅力。不仅加深了队员们对琉璃技艺的理解,更锻炼了他们传播传统文化的能力,让青春力量成为文化传承的鲜活载体。

第二站:周村古商城——寻访老街商埠记忆,感悟非遗传承智慧

商埠百年,古道犹闻驼铃远;市井千象,老街仍见贾风存。青石板路被岁月磨得光滑,指引着队员们一步步深入周村古商城的肌理。刚走进非遗传承人耿学知的工作室,墙上悬挂的“锦灰堆”画作便吸引了所有人的目光。碎瓷片、旧票根、残书页,在传承人笔下被巧妙重组,生出一种时光斑驳的独特美感——碎瓷片的裂纹与旧票根的折痕交错,仿佛是历史留下的密码,队员们纷纷惊叹:“把残缺画成圆满,这哪里是技法,分明是古人的生活哲学!”

走进百年老字号“义盛永”,第六代非遗传承人毕研翠向团队介绍,“在这里不仅能品尝到醇香的酒醋,还能深入了解其背后的百年传承与匠心精神。未来,义盛永将继续在传承与创新的道路上稳步前行,为消费者带来更多优质、健康的产品,续写百年老字号的辉煌篇章。”在传承人的热情招待中,团队成员刘子涵仿佛一口品出了百年光阴中的坚守与传承。

第三站:福王红木博物馆——体悟榫卯匠心,见证传统技艺精粹

千榫巧构,木韵凝香藏岁月;万匠精雕,纹华焕彩鉴春秋。走进福王红木博物馆,红木家具的温润光泽在灯光下静静流淌,空气中弥漫着木材特有的沉静气息。队员们在一件明清风格红木家具前驻足,尤为引人惊叹的是其整体结构——未用一钉一胶,全凭榫卯咬合,严丝合缝如同天然生成。榫头与卯眼的咬合,多一分则紧,少一分则松,必是经无数日夜打磨,才得如此精准。讲解员介绍,仅这张床的打磨便历经上百道工序,光面环节中,工匠需戴细棉手套反复摩挲,直至木材纹理如绸缎般光滑。队员们凑近细察,果然见木材纹路间藏着细密光泽,那是时光与匠心共同镌刻的印记。“慢工出细活”,这不仅是家具,更是穿越时光的匠心标本。

第四站:齐文化博物馆——解码青铜重器,探寻“尊贤尚功”文脉

一馆藏春秋,见证七雄争霸业;千物述古今,传承齐地尚贤风。齐文化博物馆的镇馆之宝前,队员们久久伫立。从西周青铜鼎上的铭文,到战国时期的刀币,“尊贤尚功”的齐文化基因扑面而来,走到稷下学宫的复原场景前,队员们更是挪不开脚步:青砖铺就的讲堂上,仿佛还能看到学者们辩论的身影;廊柱旁的竹简堆得老高,仿佛能听见翻动竹简的沙沙声。队员范乐乐指着展墙上的记载,语气里满是感慨,“晏子使楚的智慧、管仲相齐的谋略,原来早就刻在这片土地的基因里,成了流淌在血脉里的文脉啊。”从青铜鼎的铸造工艺聊到齐国的争霸策略,从稷下学宫的思想碰撞谈到齐文化的传承,不知不觉间,齐鲁文脉的厚重感便直抵心间。

从琉璃的流光溢彩到古街的烟火人间,从红木的温润肌理到青铜的沉郁古韵,6名成员用脚步丈量着齐鲁大地的历史,将散落的文脉珠链一一串联,解码千年文脉的传承密码。正如队长刘子涵所说:“青春的意义,就是在触摸历史中,找到属于我们这代人的传承方式。”

从琉璃的流光溢彩到古街的烟火人间,从红木的温润肌理到青铜的沉郁古韵,6名成员用脚步丈量着齐鲁大地的历史,将散落的文脉珠链一一串联,解码千年文脉的传承密码。正如队长刘子涵所说:“青春的意义,就是在触摸历史中,找到属于我们这代人的传承方式。”

责编:周云

扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- “童心探化学,稚手启奇梦”——常州大学三下乡暑期实践之“童梦奇旅”

- 从远古的炼金术士在坩埚前凝望火焰,到现代科学家在同步辐射光源下捕捉飞秒级的分子舞蹈;从生命最初的氨基酸碰撞

- 三下乡 2025-08-15

- 高邮西河村螃蟹养殖调研:生态与产业共绘乡村振兴图景

- 7月18日,“蟹” 逅智水调研小队走进高邮西河村,探访当地特色螃蟹养殖产业。​

初至西河村,连片蟹塘、蜿蜒栈道与掠过 - 三下乡 2025-08-15

- “文脉溯源承齐鲁,青春接力续华章”——青岛理工大学齐鲁文脉青耘团队赴淄开展“青春传承齐

- 为深入挖掘齐鲁文化的深刻内涵和时代价值,引导齐鲁学子在寻“根”传承中铸牢“中华之魂”,2025年8月1日至5日,青岛理工大学人文与外

- 三下乡 2025-08-15

- 淬火振兴路:总书记足迹里的“大国重器”新脉动

- 2025年7月22日,东北财经大学国际商学院“追随习近平总书记辽宁考察足迹奋力谱写中国式现代化辽宁篇章”暑期社会实践团队开展活动。

- 三下乡 2025-08-15

- 微光照乡土:AI通识进白土镇 科技种子播心间

- 7月18日清晨,宿州市萧县白土镇的晨光刚漫过麦田,来自淮北师范大学计算机科学与技术学院的“微光志愿宣讲团”的志愿者们已带着电脑、

- 三下乡 2025-08-15

三下乡热点

- 1

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 2

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 3

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 4

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 5

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 6

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 7

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 8

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 9

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传

- 10

- 童心筑梦,红色小课堂进乡村 ——合工大学子进行暑期三下乡实践