今日大学生网,社会实践报告投稿平台

窑火青年行:金华博物馆陶器寻访

- 发布时间:2025-08-31 阅读:

- 来源:窑火青年行寻访团

金华市博物馆坐落于“金星与婺女争华,仙霞与北山拱卫”的浙中福地,展厅面积达5883平方米,馆藏文物与古籍共7535件/套,其中珍贵文物466件/套。以爱国诗人艾青的乡土情怀为主线,馆内“八婺古韵”常设展区堪称陶器文化的宝库,系统呈现了从新石器时代到唐宋时期的陶器发展脉络,尤其聚焦上山文化彩陶、印纹陶及婺州窑青瓷等核心品类,让观众得以触摸近万年陶器文明的温度。

进门直奔“八婺古韵——历史学视野中的金华大地”展区,在幽暗的环境中一段文字亮眼。

“千年窑火,辉映婺瓷”,在这座城市生活了十年,除了“世界义乌”“亚洲横店”“中国东阳”之外,我发现自己对于金华的了解仅限于“金华火腿”、“婺剧”以及“小邹鲁”之称,竟没想到金华的瓷器也是如此出彩。

金华上山文化是浙江地区最早的新石器时期考古学文化,以浦江上山遗址命名,主要分布在钱塘江上游的金衢盆地及其周边地区。它是世界稻作农业文明起源地、中国村落文化发祥地及世界最早彩陶的发现地,见证了人类走向文明的重要一步。义乌桥头遗址出土的9000年前太阳纹彩陶,比甘肃大地湾彩陶早约1000年,其红衣陶胎与神秘图符(如卦象纹)开启中国东南彩陶传统,纹饰母题在跨湖桥、良渚文化中延续,改写了“彩陶源于黄河”的传统认知。

上山文化出土的陶器多为“夹碳红衣陶”,火候低,质地疏松,器型简单,与古老的年代相吻合。制陶工艺以原始的“泥片贴筑、泥条拼接”为主,旁边有用手触摸感受陶器纹理与拼接还原瓷器的互动环节,用双手感受近万年智慧的沉淀。

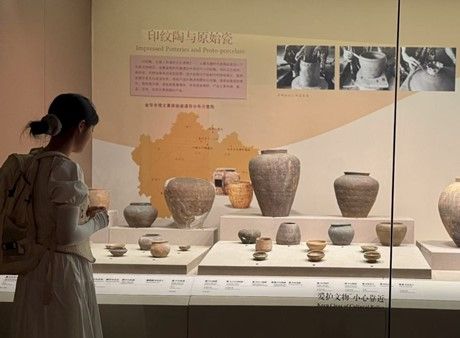

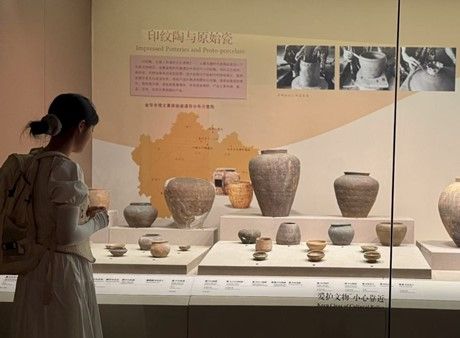

再往前走,是古越人创造的文化遗物之一,印纹陶,从新石器晚期起就流行于东南沿海地区,纹路为方格纹、曲折纹并附加堆有泥条弦纹等,部分在制作时掺和瓷土,胎质坚硬并呈灰白或深灰色;有些产品外表涂有黑色石灰釉,是原始青瓷的雏形,有“朴素沉实”之感。西周中期,原始瓷数量增多,越加精致。

婺州窑创烧于东汉,成熟于六朝,鼎盛于唐宋。学界普遍认为,婺州窑在唐代以前仅次于越窑,是我国南北六大青瓷窑系之一。唐宋时期,婺州窑瓷器不断外销,形成了规模庞大的窑系。

至秦汉六朝时期,金华陶瓷产品进入青瓷时代。成为中国南北六大青瓷产地之一,塘雅镇的“五渠塘窑”是这一时期的主要窑口。与此同时,金华已经开始青瓷冶炼与铸造。两汉六朝时期,厚葬的习俗在民间流行,随葬瓷器仿制现世财富,灶、猪圈和羊圈等明器造型丰富。

青釉瓷狗圈,西晋文物浅腹斜收,平底,内底捏塑有一只用后爪往头部挠痒姿态的狗,憨态可掬。小狗的毛发纹理、肢体动态被刻画得细致入微,既反映了两汉六朝时期厚葬习俗下“明器仿制现世财富”的风尚,更让千年前的生活场景跃然眼前。它不仅是实用与艺术的结合,更是古人“事死如事生”观念的鲜活物证。

唐宋时期,伴随着堆塑工艺的成熟,婺窑的发展达到顶峰。金华的宋墓中发现不少精美的陶器陪葬用具,畅销全国的铁店窑也在此时创立。

此罐体上密布着形态各异的动物与人物形象:有的侍从捧物而立,有的瑞兽昂首蹲坐,还有的乐伎吹奏乐器,热闹的场景仿佛在演绎一场跨越生死的仪式。该罐体上有众多动物和人物形象,形态各异,展现了当时的丧葬文化与宗教信仰。堆塑的各种形象寓意着对死者的祝福和对来世美好生活的祈愿,营造了热闹的场景,也反映了当时工匠的高超技艺与丰富的想象力。

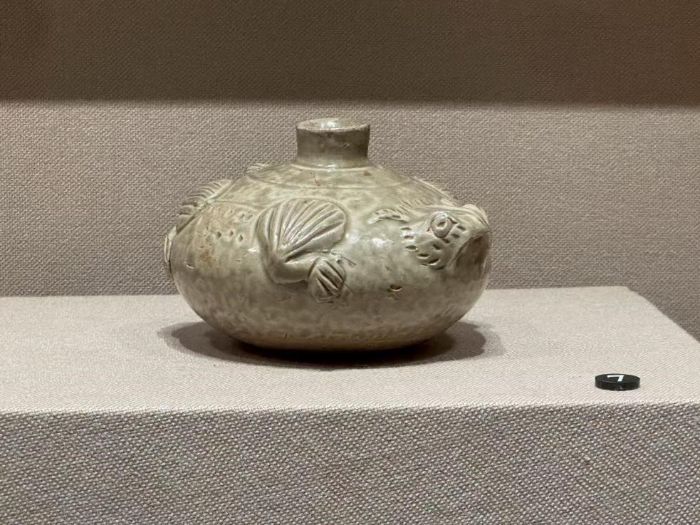

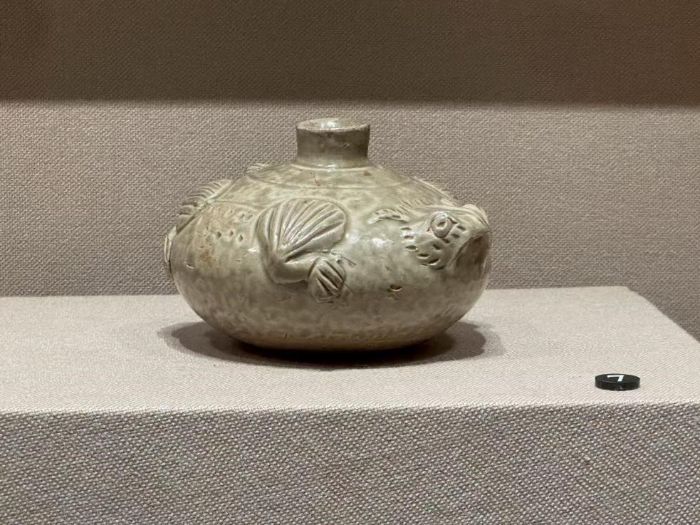

这件瓷器呈现出独特的蓝绿色,是在烧制过程中窑内温度发生变化,釉料中的金属氧化物发生复杂的化学反应而成,造型小巧,可能是用于倾倒液体的生活器具。

金华陶器最鲜明的特色是“开创性”。上山文化不仅是世界稻作农业文明起源地,更以夹碳红衣陶和太阳纹彩陶开启中国东南彩陶传统。陶器中羼合稻壳的工艺,将农业生产与手工业紧密结合,形成独特的“稻作-制陶”文明体系,为后续长江流域文明发展奠定基础。

印纹陶向原始青瓷的演进,展现了金华陶器“承前启后”的特色。通过掺和瓷土、施加石灰釉等技术探索,金华成为陶器向瓷器过渡的关键区域,为婺州窑成为“南北六大青瓷窑系之一”埋下伏笔。这种技术迭代不是断裂式的飞跃,而是一代代工匠在实践中积累的智慧结晶。

金华陶器始终与人文生活深度绑定。两汉六朝的明器仿造现世灶、猪圈等生活场景,让陶器成为民俗的载体;唐宋婺州窑的堆塑、窑变工艺,将实用功能与信仰表达结合,使器物成为连接生死、沟通人神的媒介。从日常炊饮到精神寄托,陶器始终是金华文化的“活化石”。

从万年上山的第一缕窑火,到唐宋婺州窑的鼎盛辉煌,金华市博物馆的陶器不仅是文物,更是一部镌刻在泥土与火焰中的文明史。每一件陶器都在诉说:这里的文明,因土而生,因火而旺,更因传承而不朽。

进门直奔“八婺古韵——历史学视野中的金华大地”展区,在幽暗的环境中一段文字亮眼。

“千年窑火,辉映婺瓷”,在这座城市生活了十年,除了“世界义乌”“亚洲横店”“中国东阳”之外,我发现自己对于金华的了解仅限于“金华火腿”、“婺剧”以及“小邹鲁”之称,竟没想到金华的瓷器也是如此出彩。

金华上山文化是浙江地区最早的新石器时期考古学文化,以浦江上山遗址命名,主要分布在钱塘江上游的金衢盆地及其周边地区。它是世界稻作农业文明起源地、中国村落文化发祥地及世界最早彩陶的发现地,见证了人类走向文明的重要一步。义乌桥头遗址出土的9000年前太阳纹彩陶,比甘肃大地湾彩陶早约1000年,其红衣陶胎与神秘图符(如卦象纹)开启中国东南彩陶传统,纹饰母题在跨湖桥、良渚文化中延续,改写了“彩陶源于黄河”的传统认知。

上山文化出土的陶器多为“夹碳红衣陶”,火候低,质地疏松,器型简单,与古老的年代相吻合。制陶工艺以原始的“泥片贴筑、泥条拼接”为主,旁边有用手触摸感受陶器纹理与拼接还原瓷器的互动环节,用双手感受近万年智慧的沉淀。

再往前走,是古越人创造的文化遗物之一,印纹陶,从新石器晚期起就流行于东南沿海地区,纹路为方格纹、曲折纹并附加堆有泥条弦纹等,部分在制作时掺和瓷土,胎质坚硬并呈灰白或深灰色;有些产品外表涂有黑色石灰釉,是原始青瓷的雏形,有“朴素沉实”之感。西周中期,原始瓷数量增多,越加精致。

婺州窑创烧于东汉,成熟于六朝,鼎盛于唐宋。学界普遍认为,婺州窑在唐代以前仅次于越窑,是我国南北六大青瓷窑系之一。唐宋时期,婺州窑瓷器不断外销,形成了规模庞大的窑系。

至秦汉六朝时期,金华陶瓷产品进入青瓷时代。成为中国南北六大青瓷产地之一,塘雅镇的“五渠塘窑”是这一时期的主要窑口。与此同时,金华已经开始青瓷冶炼与铸造。两汉六朝时期,厚葬的习俗在民间流行,随葬瓷器仿制现世财富,灶、猪圈和羊圈等明器造型丰富。

青釉瓷狗圈,西晋文物浅腹斜收,平底,内底捏塑有一只用后爪往头部挠痒姿态的狗,憨态可掬。小狗的毛发纹理、肢体动态被刻画得细致入微,既反映了两汉六朝时期厚葬习俗下“明器仿制现世财富”的风尚,更让千年前的生活场景跃然眼前。它不仅是实用与艺术的结合,更是古人“事死如事生”观念的鲜活物证。

唐宋时期,伴随着堆塑工艺的成熟,婺窑的发展达到顶峰。金华的宋墓中发现不少精美的陶器陪葬用具,畅销全国的铁店窑也在此时创立。

此罐体上密布着形态各异的动物与人物形象:有的侍从捧物而立,有的瑞兽昂首蹲坐,还有的乐伎吹奏乐器,热闹的场景仿佛在演绎一场跨越生死的仪式。该罐体上有众多动物和人物形象,形态各异,展现了当时的丧葬文化与宗教信仰。堆塑的各种形象寓意着对死者的祝福和对来世美好生活的祈愿,营造了热闹的场景,也反映了当时工匠的高超技艺与丰富的想象力。

这件瓷器呈现出独特的蓝绿色,是在烧制过程中窑内温度发生变化,釉料中的金属氧化物发生复杂的化学反应而成,造型小巧,可能是用于倾倒液体的生活器具。

金华陶器最鲜明的特色是“开创性”。上山文化不仅是世界稻作农业文明起源地,更以夹碳红衣陶和太阳纹彩陶开启中国东南彩陶传统。陶器中羼合稻壳的工艺,将农业生产与手工业紧密结合,形成独特的“稻作-制陶”文明体系,为后续长江流域文明发展奠定基础。

印纹陶向原始青瓷的演进,展现了金华陶器“承前启后”的特色。通过掺和瓷土、施加石灰釉等技术探索,金华成为陶器向瓷器过渡的关键区域,为婺州窑成为“南北六大青瓷窑系之一”埋下伏笔。这种技术迭代不是断裂式的飞跃,而是一代代工匠在实践中积累的智慧结晶。

金华陶器始终与人文生活深度绑定。两汉六朝的明器仿造现世灶、猪圈等生活场景,让陶器成为民俗的载体;唐宋婺州窑的堆塑、窑变工艺,将实用功能与信仰表达结合,使器物成为连接生死、沟通人神的媒介。从日常炊饮到精神寄托,陶器始终是金华文化的“活化石”。

从万年上山的第一缕窑火,到唐宋婺州窑的鼎盛辉煌,金华市博物馆的陶器不仅是文物,更是一部镌刻在泥土与火焰中的文明史。每一件陶器都在诉说:这里的文明,因土而生,因火而旺,更因传承而不朽。

责编:周云

三下乡推荐

- 窑火青年行:金华博物馆陶器寻访

- 2025-08-31

- 推普助力乡村振兴|吐鲁番职业技术学院学子走进吐峪沟乡:语言筑桥促团结 青春赋能助振兴

- 2025-08-31

- 红烛照童心 廉洁润校园:广西师大实践团温州洞头区调研行

- 2025-08-30

- 情暖夕阳红,实践伴温暖

- 2025-08-30

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

三下乡热点

- 1

- 无锡学院三下乡:“真吴绣”小分队探访绣泽江南,触摸非遗温度

- 2

- 西北农林科技大学学子走进获嘉县香菇基地——探寻乡村振兴的产业密码

- 3

- 古院新声传理脉 濂溪直播润乡心 ——湘南学院“理润红心 志承薪火”实践团队走进濂溪社区

- 4

- 哈尔滨工程大学智能学院暑期三下乡:聚焦东极扎根乡村深处,青春聚力擎画振兴蓝图

- 5

- 青春直播助农 科技赋能产业 —— 西农学子化身“新农人”为杨凌火龙果代言

- 6

- 西农学子三下乡:深探南果北种,助力产业振兴

- 7

- 攀峰1970米,对话晚熟芒果产业领航者李国田

- 8

- 川北医学院学子三下乡:青春志愿行,仁和科普护童心

- 9

- 肇庆学子三下乡:深耕沙浦农情 青春助力发展

- 10

- 我与西部的故事—以微光,赴远方|青衿筑疆·志愿薪传